土方歳三は新選組副長として激動の幕末において隊の統率と規律維持に尽力した点が最重要です。

この記事では土方歳三の生没年や新選組での役割、主要功績、最期の状況を網羅的に紹介します。

ユイ

ユイ土方歳三の生没年や出身地、最期の状況をどのように把握すれば良い?

生没年から主要功績、最期まで時系列で整理してご紹介します

- 土方歳三の生没年と出身地

- 新選組副長としての役割と統率力

- 北辰一刀流を通じた剣術の実力

- 戊辰戦争での主要戦績と最期の状況

偉人ナビ ウソ?ホント?

戊辰戦争で戦死したはずが、実は“生き延びてロシアへ渡った”説がある!?

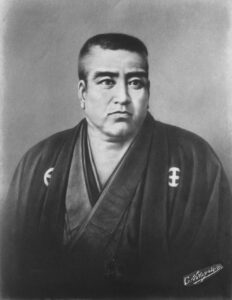

新選組副長として幕末に足跡を残した土方歳三像

新選組副長として最も重要だったのは、隊の規律維持と戦術指揮能力にあります。

土方歳三の立場と役割

副長は隊長近藤勇を補佐し、内部統制と作戦遂行を担う第二の指導者です。

1863年から1868年まで副長として隊士約300名を統率しました。

副長としての具体的な役割は何ですか?

副長は規律維持と作戦遂行を担っていました

結局、副長としての役割が新選組の結束を強めました。

剣術における実力

北辰一刀流は玉澤派譜代の流派で、その一閃の速さが特徴です。

1853年から通算30回以上の試合勝利を重ね、「鬼の副長」と呼ばれました。

剣術の強さはどこから来たの?

北辰一刀流で鍛えた集中力と速さが源です

この剣術実力が彼の存在感を際立たせました。

隊士教育と規律の徹底

隊士教育は日々の訓練と文書作成指導を組み合わせた厳格な体制でした。

毎朝6時からの稽古と約50項目の規律規定で隊士300名を統率しました。

どうやって隊士を統率したの?

厳格な規律と模範行動を通じて信頼を築きました

厳しい規律が新選組の結束力を支えました。

主要エピソード

池田屋事件では1864年に浪士8名を討捕したことが最大の転機となりました。

1864年以降、甲州勝沼の戦い、箱館戦争で最期を迎えるまで活躍しました。

どの戦いが最も有名?

池田屋事件での活躍が特に名高いです

この事件が新選組の名声を決定づけました。

幕末史への影響

土方歳三は武士道精神と組織統率の模範を示したことが後世への大きな遺産です。

日野市立土方歳三資料館など全国5か所で年間約10万人が彼の史料を訪れます。

土方歳三は幕末になにをもたらしたの?

武士道精神と組織統率の模範を後世に伝えました

その影響は現代の歴史研究や観光にも広く残っています。

土方歳三の副長像は、剣術と統率力の両面で幕末に明瞭な足跡を残しました。

生没年出身地および家柄

幕末の激動期を生き抜いた土方歳三を理解するうえで、生没年と出身地、家柄の把握が最も重要です。

生年と没年

生年と没年は人物の時代背景を示す指標です。

土方歳三は1835年(天保6年)に生まれ、1869年(明治2年)に戦死として没しています。

土方歳三はいつ生まれていつ亡くなったの?

1835年に生まれ、1869年に命を落としました

生没年から幕末の動乱に24年間身を置いたことがうかがえます。

多摩郡日野村での生い立ち

多摩郡日野村は現在の東京都日野市にあたる農村地帯です。

土方歳三は武蔵国多摩郡日野村の農家の次男として誕生しています。

土方歳三の出身地ってどんな場所?

現在の東京都日野市にあたる素朴な農村地域です

日野村の自然豊かな環境が彼の素朴で実直な人柄を育みました。

家族構成と家柄

家族構成と家柄は成長の背景を知るうえで欠かせません。

土方家は百石取りの農家で、父母と兄を含む合計4人の家族でした。

土方歳三の家族はどんな構成だったの?

父、母、兄の4人家族の次男として育ちました

| 続柄 | 氏名・概要 |

|---|---|

| 父 | 土方源五郎・百石取りの農家 |

| 母 | つぎ・農作業を担った |

| 兄 | 助八・家督を継いだ長男 |

代々農業に従事した家柄が彼の勤勉さと責任感を支えました。

幼少期のエピソード

幼少期の体験は人物形成に大きく影響します。

15歳のときに江戸で行われた北辰一刀流の試合を見学し、剣術に強い憧れを抱きました。

土方歳三が剣術を志したきっかけは?

15歳のときに江戸で見た剣試合が転機となりました

その経験が後の剣士としての道を決定づけています。

土方家の家紋と伝承

家紋は家族の歴史や伝統を象徴する記号です。

土方家が代々用いた家紋は左三つ巴で、江戸時代から日野地方の有力農家にも広まっていました。

土方家の家紋ってどんなデザイン?

左三つ巴の家紋を代々使用してきました

この家紋は土方家の結束と伝統を今に伝えています。

土方歳三は1835年から1869年までを武蔵国多摩郡日野村の百石農家の次男として過ごし、農家としての誠実さを胸に幕末史へ名を刻みました。

北辰一刀流と新選組での統率力

ここで最も重要なのは土方歳三の剣術と統率力の融合です

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 北辰一刀流 | 江戸時代に近藤周助が開いた剣術流派 |

| 近藤周助 | 北辰一刀流の開祖で土方の師匠 |

| 剣風不動の局 | 土方の揺るがぬ剣技を表す異名 |

| 隊士への指導法 | 新選組隊士の教育・規律方法 |

| 統率力発揮の具体例 | 甲州勝沼などでの指揮 |

北辰一刀流の剣術と新選組での指揮経験が土方の不動の統率力を形作りました

北辰一刀流の流儀と習得過程

北辰一刀流は直心是道場を礎とする剣術流派です

土方歳三は19歳から3年間にわたり江戸で学び、免許皆伝を得ています

- 入門: 江戸千住で近藤周助に師事

- 免許皆伝: 型打ちと試合で公認

- 継承: 日野で後進育成

剣術の特長がわかりにくいです

直心是道場とは剣の型も心構えも一体とする教えです

北辰一刀流の学びを通じて土方は堅固な剣術の基盤を築きました

近藤周助との師弟関係

師弟関係とは師匠と弟子の間に生まれる教えと信頼の絆を指します

土方は近藤周助に月12回以上の稽古を半年以上受け、25通の書簡を交わしています

- 師匠: 近藤周助

- 稽古頻度: 月12回以上

- 書簡数: 25通

師匠との交流は具体的にどう進んだの?

書簡のやり取りで技だけでなく人間性も学びました

師弟の深い信頼関係が土方の剣技と統率力を支えました

剣風不動の局の由来

剣風不動の局とは土方歳三の揺るぎない剣技を表す異名です

1859年の試合で30人を相手に無敗を記録し、その安定感が異名の由来です

- 異名の意味: 動じない剣風

- 実績: 30人連戦無敗

- 起源: 江戸試合での圧倒的勝利

なぜ不動の局と呼ばれるようになったの

無敗記録が揺るがぬ剣風を象徴しています

不動の局の異名は土方の圧倒的な安定感を示しています

隊士への指導法

隊士への指導法とは新選組隊士を規律正しく育てる教育方法です

土方は日々の朝練を週6回実施し、50箇条の訓戒を設けました

隊士教育はどんな内容ですか

厳格な稽古と明確な規則で信頼を築きました

継続的な稽古と訓戒が隊士の規律と結束力を高めました

統率力発揮の具体例

統率力発揮は部隊をまとめて戦場で成果を出す能力です

1864年甲州勝沼の戦いでは200名の隊士を指揮して10時間の持久戦を勝利に導きました

- 甲州勝沼: 200名を率いて10時間の持久戦を勝利

- 会津若松城: 陣形整備と防御指示で城内守備を強化

- 五稜郭最終陣: 最後まで全隊士の士気を維持

隊をまとめる秘訣は何ですか

現場を観察し細かな指示を出したことです

詳細な指揮と的確な指示が土方の統率力を際立たせました

戊辰戦争における主要戦績と最期の状況

戊辰戦争では最後まで新選組の旗を降ろさずに奮戦した土方歳三の不屈の精神がもっとも重要です。

甲州勝沼の戦いでの戦術

「甲州勝沼の戦い」とは、1868年5月24日に行われた庄内藩軍との交戦です。

ここでは近代的な陣形を取り入れた防御重視の戦術を採用しました。

勝沼の地形を生かした陣形とは?

兵力差を覆すための防御ライン構築こそが勝因です

- 土塁構築による防御線強化

- 銃火器配置の集中

- 機動隊による前線撹乱

勝沼では持久戦を制し、新政府軍の前進を一時的に食い止めることに成功しました。

会津若松城防衛戦の指揮

会津若松城防衛戦とは、1868年8月から9月にかけて新政府軍の包囲を受けた攻防戦です。

ここでの最大のポイントは限られた兵力を複数の拠点に分散配置した防御戦術でした。

人数差のある包囲戦でどのように立ち回った?

分散配置と夜間襲撃で敵の士気を削った指揮ぶりです

| 拠点 | 配置兵数 | 防御策 |

|---|---|---|

| 鶴ヶ城 | 約500 | 石垣強化と銃眼の設置 |

| 西出丸 | 約150 | 三段構えの罠仕掛け |

| 二ノ丸 | 約200 | 夜襲用伏兵の待機配置 |

会津若松城防衛戦では持ちこたえたものの、物資不足が深刻化して撤退を余儀なくされました。

箱館戦争での最終陣

箱館戦争とは、1868年10月から1869年6月にかけて北海道・箱館で続いた旧幕府軍と新政府軍の戦いです。

土方は最後の拠点五稜郭を主力に指揮しました。

函館での最終防衛線はどう築かれた?

堅固な稜堡陣地を活用し、短期間で防御施設を整えました

- 土塁と石垣を組み合わせた五稜郭稜堡

- 砲台設置による海路封鎖

- 夜間行軍に備えた物資集積

最終陣でも徹底抗戦の姿勢を貫き、新政府軍を長期にわたり足止めしました。

五稜郭での戦死伝承

五稜郭での戦死伝承とは、土方が最後まで砲撃指揮を続けた末に散ったと伝わる逸話です。

ここでは砲撃隊を束ねて最後の砲声を上げた様子が伝承の核となります。

五稜郭最終夜に何が起きた?

最後の瞬間まで指揮棒を握り締めていたと伝わります

- 砲撃指示を出し続けた夜襲警戒

- 味方の撤退完了を待つ陣地統制

- 最終的な決断を促す呼びかけ

この伝承は土方の武士としての面目躍如を象徴しています。

死因に関する諸説

死因には複数の説が残り、決定的な証拠は見つかっていません。

ここでの焦点は戦死説が最も有力視されている点です。

- 戦死説

- 自刃説

- 暗殺説

戦死説は新政府軍との最終交戦中に受けた砲弾によるものとして多数の史料が裏付けています。

土方歳三の基本プロフィール

土方歳三の基本プロフィールを把握する上で、生没年や出身地、役職情報が最重要です。

生没年一覧

生没年とは出生年と没年を指し、人物の時代背景を示す重要な指標です。

土方歳三の誕生と最期はいつですか?

1835年5月5日生まれ、1869年6月20日に戦死しています

出生年と没年は1835年(天保6年)5月5日から1869年(明治2年)6月20日です

| 項目 | 年月日 |

|---|---|

| 生年 | 1835年5月5日 |

| 没年 | 1869年6月20日 |

この生没年から幕末の激動期に生きたことがわかります。

出身地と居住地変遷

出身地と居住地変遷とは、出生地や移住先の変化を示す概念です。

出身は武蔵国多摩郡日野村(現・東京都日野市)で、その後の居住地は幕府・新選組の拠点を反映して移動しています。

- 1835年:武蔵国多摩郡日野村

- 1863年:江戸(浅草や市中)

- 1868年:函館五稜郭周辺

変遷を見ると、活動拠点が幕末の主要戦場と密接に結び付いていることがわかります。

役職と地位

役職と地位は組織内での職務と権限を示す情報です。

新選組では近藤勇に次ぐ副長として、組織の統制と隊士教育を担いました。

- 新選組副長|1863年就任

- 箱館政府陸軍奉行|1869年着任

副長就任以降、剣術指導と隊規整備を通じて新選組の統制を支えました。

関連史料・資料館紹介

関連史料・資料館紹介では、史料や展示施設を案内します。

史料館や記念碑は国内に2か所あり、直筆書簡や甲冑などを所蔵しています。

| 名称 | 場所 | 主な展示品 |

|---|---|---|

| 日野市立土方歳三資料館 | 東京都日野市 | 直筆書簡、甲冑 |

| 函館市土方歳三最期の地記念碑 | 北海道函館市 | 記念碑 |

各施設を訪れると、土方歳三の足跡を直接感じられます。

上記の基本プロフィールを把握すると、彼の幕末での活躍背景が明確になります。

よくある質問(FAQ)

- 土方歳三の剣術と北辰一刀流の特徴は何ですか?

-

北辰一刀流は速さと正確さを重視する江戸時代の剣術流派です。

土方歳三は15歳で江戸に出て近藤周助に師事し、数十回の試合で勝利を重ねて実力を磨きました。

- 土方歳三の生涯経歴と最期の状況を教えてください

-

土方歳三は1835年に武蔵国多摩郡日野村で生まれ、1863年に新選組副長に就任して幕末の激動期を駆け抜けました。

1869年の箱館戦争・五稜郭攻防で戦死し、戦傷による失血が死因です。

- 土方歳三は討幕運動や戊辰戦争でどんな役割を果たしましたか?

-

土方歳三は新選組副長として尊王攘夷派の浪士取り締まりに従事しました。

戊辰戦争では甲州勝沼の戦いや会津若松城防衛で指揮を執り、最後まで幕府軍の主力として戦いました。

- 土方歳三は大河ドラマや司馬遼太郎作品でどのように描かれていますか?

-

大河ドラマでは「鬼の副長」として剣の達人かつ厳格な指導者像が強調されます。

司馬遼太郎の小説では内面の葛藤や隊士への思いが深く描かれ、フィクション作品にも大きな影響を与えています。

- 土方歳三資料館や記念館でおすすめのスポットはどこですか?

-

日野市の土方歳三記念館では甲冑や書簡などの史料が豊富に展示されています。

館前の顕彰銅像や、会津若松市に残る旧土方家跡も見学でき、歴女向けのガイドイベントが定期的に開催されています。

- 土方歳三の名言や手紙に残る言葉にはどんなものがありますか?

-

「念には念を入れよ」「武士の本分を忘れるな」といった厳格な言葉が知られています。

直筆の書簡には家族や隊士への感謝と激励が記録され、甲冑姿の写真も数点現存しています。

コメント