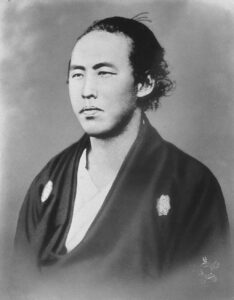

島津久光は幕末から明治維新で藩政改革と外交交渉によって近代国家の礎を築いた中心人物です。

生没年や家系から主要業績、歴史的意義までを初心者向けにわかりやすく要点整理しています。

- 生没年と家系継承経緯

- 主要業績の概要

- 王政復古と明治政府参与

- 晩年の子孫と史跡

偉人ナビ ウソ?ホント?

“おいどん”は久光の口癖だったってホント!?

島津久光は幕末明治を後押ししたキーパーソン

幕末から明治維新期にかけて、島津久光は藩政改革と外交交渉を先導し、近代国家の礎を築いた中心的存在です。

以下では主要な側面を順に確認します。

生没年と家系の把握

生没年と家系の把握は一人の生涯と藩主家としての立場を理解する鍵です。

1817年12月2日に鹿児島城で誕生し、1887年12月6日に70歳で没し、斉興の九男として生まれた後、種子島家と重富家を経て第27代薩摩藩主家の当主に就任しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生誕 | 1817年12月2日(文化14年10月24日) |

| 死没 | 1887年12月6日(明治20年) |

| 家系 | 島津斉興の九男→種子島家養子→重富家相続→第27代藩主 |

ユイ

ユイ生没年と家系の関係は?

1817年生まれ~1887年没で、第27代藩主に就任しています

生没年と家系を把握すると、島津久光の立場と活動範囲が明確になります。

幕末の指導的役割

幕末の指導的役割は藩政改革と外交交渉を通じて国内安定を図る行動です。

1861年から1862年にかけて精忠組を組織し、約2,000人の藩兵を近代化させ、京都では寺田屋事件対応などで公武合体運動を先導しました。

- 精忠組組織による藩兵近代化

- 公武合体運動の先導

- 寺田屋事件での鎮圧対応

久光は具体的に何を指導したの?

精忠組や公武合体運動を主導し、藩政と外交を推進しました

これらの活動により藩内外での影響力を確立しました。

薩英戦争への関与

薩英戦争はイギリス艦隊との衝突を通じて藩の実力を示した戦闘です。

1863年8月に発生した戦闘では約30隻の英艦隊に対し、薩摩藩兵が砲撃を実施し、結果的に講和条約締結に至りました。

- 1862年:生麦事件後の英艦隊来航

- 1863年:薩英戦争勃発

- 和平交渉による講和条約締結

なぜ薩英戦争が重要なの?

藩の実力と交渉力を国際的に示しました

この関与で薩摩藩の軍事力と外交手腕が国際社会に認識されました。

王政復古への貢献

王政復古への貢献は徳川幕府から天皇親政への転換を後押しする行動です。

慶応3年(1867年)二条城会談で大政奉還の交渉を主導し、密勅取得によって王政復古の正当性を確保しました。

- 薩長同盟の調整と締結

- 二条城会談での大政奉還交渉主導

- 密勅取得と天皇親政の後押し

久光はどうやって王政復古を実現したの?

密勅取得と交渉主導で天皇中心の体制を確立しました

こうして久光の外交手腕が王政復古に大きく寄与しました。

明治政府での立場

明治政府での立場は内閣顧問や左大臣として制度設計に関与した役割です。

明治2年から明治17年にかけて参議、内閣顧問、左大臣を歴任し、1884年に公爵に叙されました。

| 年次 | 官職・位階 |

|---|---|

| 明治2年(1869年) | 従三位・参議 |

| 明治6年(1873年) | 内閣顧問 |

| 明治7年(1874年) | 左大臣 |

| 明治17年(1884年) | 公爵 |

明治政府では何を担当したの?

参議から左大臣、公爵叙位まで政府中枢を務めました

政府参与として近代国家の基盤整備に深く携わりました。

生没年と家系の詳細

生没年と家系の詳細は久光の身分と影響力を理解するうえで最も重要です。

この背景を押さえると、久光の家格と藩政上の位置づけが明確になります。

側室生誕と幼年期の養子入り

島津久光は側室・お由羅の子として生まれたことが家格形成の出発点です。

1817年12月2日に鹿児島城で誕生し、翌1818年と1839年の二度にわたり養子入りを経験しています。

- 鹿児島城での誕生

- 種子島家への養子入り

- 重富島津家への再養子入り

側室の子として生まれたことは立場にどう影響した?

養子入りにより家格向上と藩政参加の道が開かれました

側室生誕と幼年期の養子入りは、久光の家格と藩政への関与を左右した経験です。

重富島津家への家督相続

重富島津家の家督相続が、久光の藩内での実権獲得を大きく左右しました。

天保10年(1839年)に家督を相続し、以降藩政の中核として影響力を強めています。

- 天保10年家督相続

- 通称を山城に改名

- 藩政への影響力獲得

重富島津家ってどんな家格?

藩主家直系とは別の家として独自勢力を確立しました

重富島津家への家督相続は、久光が藩内権力を掌握する足がかりです。

第27代薩摩藩主就任経緯

第27代薩摩藩主就任は、久光が藩政改革を推進する前提となりました。

文久元年(1861年)に実質的当主となるまで、安政5年(1858年)からの家督争いを制しています。

- 嘉永4年家督争いの開始

- 安政5年実父として後見者に

- 文久元年実質的当主就任

どうやって藩主として実権を握ったの?

家督争いの勝利が実質的当主就任の決め手でした

第27代当主就任は、久光が藩政改革を推進する前提となりました。

位階爵位の変遷

位階爵位の変遷は、久光の功績が公的に評価された証しです。

文久4年から明治20年にかけて、主要な6段階の位階爵位を経ています。

| 年次 | 官職・位階 |

|---|---|

| 文久4年 | 従四位下・左近衛権少将 |

| 明治2年 | 従三位・参議 |

| 明治4年 | 従二位 |

| 明治7–8年 | 左大臣 |

| 明治17年 | 公爵 |

| 明治20年 | 従一位・大勲位菊花大綬章 |

爵位が次々に上がった理由は?

藩政への功績が位階昇進を促しました

位階爵位の変遷は、久光の功績が正式に評価された証しです。

藩政改革と薩英戦争での業績

藩政改革と薩英戦争における島津久光の最大の貢献は精忠組による藩兵の近代化です。

これらの業績は藩の軍事力強化と外交交渉力向上に直結し、明治維新への土台を築きました。

精忠組組織による藩兵近代化

精忠組とは薩摩藩が創設した近代的な歩兵部隊です。

文久2年(1862年)に約2,000人規模で組織したことで訓練体制や武器装備が大幅に向上しました。

- 銃剣術導入

- 統一制服採用

- 定期的な軍事演習

薩摩藩の藩兵がどう変わったのだろう

近代的装備と組織訓練で兵士の戦闘力が大幅に向上しました

藩兵の近代化は后世の日本軍制改革にも大きな影響を与えました。

生麦事件後の英艦隊撃退

生麦事件後の英艦隊撃退とは、1863年に英国艦隊による報復的接近を砲撃で阻止した戦闘です。

薩摩藩は鹿児島湾岸に砲台を整備し、3日間の防衛戦で英国艦隊の侵入を許しませんでした。

- 砲台設置

- 3日間の防衛戦

どのようにして英艦隊を退けたのだろう

砲台の集中配置と迅速な指揮で英艦隊の接近を阻止しました

撃退行動は藩の自主防衛能力を示す成果になりました。

公武合体運動の主導

公武合体運動とは幕府と朝廷の協調を図る政治運動で、藩士の政治的影響力を強化しました。

文久元年(1861年)から文久2年にかけて2度の京都上洛を行い、対話を重ねて調整交渉を進めました。

- 2度の京都上洛

- 朝廷との交渉主導

公武合体運動をどのように進めたのだろう

継続的な上京と対話で幕府と朝廷の調和を図りました

朝廷と幕府の信頼構築は後の王政復古を支える土台となりました。

英国艦隊との衝突戦果

英国艦隊との衝突戦果では、薩摩藩の砲撃が実戦で機能した点が注目されます。

薩英戦争(1863年)で英国艦隊5隻に対し、3日間の交戦で実質的な撤退を促しました。

- 英国軍艦数5隻

- 交戦継続日数3日間

衝突の結果、日本側はどれだけ健闘したのだろう

砲撃による防衛が英艦隊の撤退を引き出しました

衝突戦果は藩主の指導力と軍備整備の成果を示す出来事です。

倒幕転換から明治政府への参与

幕府打倒から新政府樹立までの過程で、特に王政復古の推進が決定的な役割を果たした。

慶応元年の薩長同盟締結

薩長同盟は、薩摩藩と長州藩が幕府打倒を誓い合った政治的提携を指す。

慶応元年(1865年)8月、島津久光は西郷隆盛と大久保利通を介して同盟締結を成立させた

- 締結年月 慶応元年(1865年)8月

- 主導者 島津久光、西郷隆盛、大久保利通

- 目的 幕府打倒協力

島津久光はどのように同盟をまとめたの?

藩兵を背景に威信を示し、交渉を取りまとめた

薩長同盟により倒幕勢力が一体化し、維新の流れが決定的になった。

二条城会談での交渉主導

二条城会談では、将軍徳川慶喜との大政奉還条件を主導した。

慶応3年(1867年)10月14–15日の2日間、久光は大久保利通らと共に交渉を展開した

- 開催日時 慶応3年(1867年)10月14–15日

- 主な参加者 島津久光、大久保利通、西郷隆盛、徳川慶喜

- 主テーマ 大政奉還条件協議

二条城で何を決めたの?

ここでの交渉が大政奉還への道を切り開いた

二条城会談の主導により、大政奉還実現への具体的な合意が得られた。

密勅取得による王政復古後押し

密勅とは、天皇が側近に直接下した秘密の勅命を指す。

慶応3年(1867年)10月20日、久光は朝廷から密勅を受け取り、王政復古派を確固たるものにした

- 密勅受領日 慶応3年(1867年)10月20日

- 内容 王政復古支持要請

- 役割 藩兵行動正当化

どうやって密勅を取り付けたの?

人脈と威信を駆使し、朝廷との信頼を築いた

密勅取得により王政復古の正当性が確立し、倒幕機運が一気に高まった。

廃藩置県への関与

廃藩置県は、全国を府県に再編する近代国家の基礎政策だ。

明治4年(1871年)7月14日、久光は旧薩摩藩領の再編に助言し、旧士族層の抵抗を調整した

- 実施日 明治4年(1871年)7月14日

- 主導機関 内閣顧問として政府

- 役割 士族救済調整

廃藩置県で久光は何をしたの?

旧藩士の生活基盤確保に尽力した

旧薩摩藩領での混乱を緩和し、府県制移行を円滑に進めた。

開化政策への批判的検証

開化政策とは、西洋文化や制度を導入する明治政府の近代化施策を指す。

明治5–6年(1872–1873年)、久光は学制改革と廃刀令を検討し、帯刀許容の緩和を提言した

- 検証対象 学制改革、廃刀令

- 主張 武士帯刀緩和

- 方法 内閣顧問会議での意見提出

開化政策の何を問題視したの?

伝統と近代化の調和を求めた

各政策の批判的検証により、伝統的価値と近代化施策のバランスを図った。

これらの参与を通じて、島津久光は近代政府形成に不可欠な役割を果たした。

晩年子孫とゆかりの地

晩年は中立姿勢とゆかりの地の保存活動が重要です。

西南戦争での中立姿勢

西南戦争は1877年に鹿児島県を中心に起きた政府軍と旧士族の内乱です。

島津久光は当時満59歳で、四男・五男を政府側に派遣しつつも自らは中立を維持しました。

- 年次: 1877年

- 立場: 中立表明

- 派遣: 四男・五男を政府軍支援

西南戦争で久光はどんな立場を取ったの?

島津久光は中立を維持しながら、家族を通じて政府軍支援を行いました

久光は騒乱の拡大を避けるために調停役を務めました。

福昌寺島津家墓所

福昌寺は鹿児島市東千石町にある島津家歴代当主の墓地です。

墓所には島津斉興をはじめ27代当主までの約30基の墓碑が並立しています。

- 場所: 鹿児島市東千石町

- 墓碑数: 約30基

- 公開時間: 9時~17時

- 休館日: 無休

福昌寺の墓所には誰が眠っているの?

島津斉興や久光本人を含む27代当主の墓所です

福昌寺は島津家の歴史を物語る霊廟として保存されています。

旧宅跡の史跡公開

旧宅跡は鹿児島市鴨池にある島津久光の屋敷跡で、史跡指定を受けています。

敷地面積約500㎡の庭園遺構や書斎跡が当時のまま公開されています。

- 指定年: 1985年

- 場所: 鹿児島市鴨池

- 敷地面積: 約500㎡

- 入場料: 無料

旧宅跡では何が見られるの?

庭園の遺構や書斎の跡を間近で観覧できます

旧宅跡は久光の暮らしぶりを伝える貴重な遺構です。

資料館展示と史料収集

資料館は鹿児島市内にある島津家史料を収蔵・展示する施設です。

約500点の書簡や肖像画、武具などが常設展示されています。

- 開館年: 1990年

- 所蔵点数: 約500点

- 主な展示品: 直筆書簡、肖像画、刀剣

- 開館時間: 9時~17時

資料館ではどんな史料が見られるの?

直筆の書簡や肖像画を通じて久光の人柄を感じ取れます

資料館は研究と学びを深める拠点として機能しています。

継承された史跡と中立の姿勢が久光の評価を支えます。

よくある質問(FAQ)

- 島津久光が行った軍制改革の特徴は何ですか?

-

精忠組を組織し、西洋式の訓練と新型銃器を導入して藩兵を再編しました。

隊列や礼式を整え、士卒の統率力を高めることで、幕末の軍事力を近代化しました。

- 島津久光の内政改革と藩政改革にはどのような内容がありましたか?

-

税制の見直しと歳入増策で財政を立て直し、藩校の設立や郷村制度の整備で教育・行政を効率化しました。

これにより領内の統治基盤が強化され、社会安定を図りました。

- 島津久光は薩摩藩の外交でどのような手腕を発揮しましたか?

-

生麦事件後の交渉でイギリスと講和条約を締結し、薩英戦争では講和を実現させました。

尊王攘夷を掲げつつ、公武合体を推進し、藩の国際的信用と交渉力を高めました。

- 島津久光と西郷隆盛・大久保利通の関係はどうでしたか?

-

藩政の実権者として西郷隆盛や大久保利通を重用し、薩長同盟締結や大政奉還交渉を共に進めました。

維新の原動力となる人材を育て、政策実行に協力関係を築きました。

- 大政奉還と明治維新における島津久光の役割は何ですか?

-

慶応3年の二条城会談で大政奉還を正当に進め、密勅取得で王政復古の正当性を確保しました。

幕府権力から天皇親政への移行を後押しし、明治維新の制度的土台を築きました。

- 島津久光の子孫やゆかりの史跡はどこにありますか?

-

福昌寺の島津家墓所や仙巌園の旧別邸、鹿児島市の島津資料館が主なゆかりの地です。

子孫は現在も鹿児島で活動し、伝記や展示を通じて久光の業績を伝えています。

コメント