最も重要なのはわずか8歳で第7代将軍に就任した幼い将軍という点です

本記事では、生没年・在位期間・家系背景を中心に、家継の短い在位期間が幕府の権力構造に与えた影響を解説します

ユイ

ユイ生没年と在位期間を手早く知りたい

家継は1709年生誕、1713年就任、1716年没でした

- 生没年と享年

- 在位期間の長さ

- 家系背景と大奥の権力構造

- 幼少就任による幕府実権構造

徳川家継8歳将軍就任と享年7年の概要

将軍職の重責をわずか8歳で正式に継承した徳川家継は、3年後の1716年に数え年7歳で早世した。

短い在位期間は幕府実権の空白を生み出した。

生没年と幼少期

家継は1709年(宝永6年)2月23日に誕生、1716年(享保元年)7月20日に没(数え年7)

- 生誕:1709年2月23日

- 没年:1716年7月20日

- 年齢:数え年7

幼年期から将軍職を名目とする儀礼中心の生活だった

家系背景

家継の父は五代将軍徳川綱吉、母は出自が高い尼僧から大奥の実権を掌握した桂昌院。

綱吉の生類憐みの令と桂昌院の影響力が家継の正当性を支えた。

大奥で母の権勢はどれほど強かったのか

生母桂昌院が後見として政務を補佐した

幕府内の実権構造が家系権威に依存した

享年と墓所

「享年」は数え年での死亡年齢を指す。

家継は享年7で没し、江戸増上寺徳川将軍霊廟に葬られた。

- 墓所:増上寺徳川将軍霊廟

- 享年:7

短命将軍の存在が大御所政治への転換を促した

生没年在位期間と系譜

生没年を把握することが家継の短命性を読み解く鍵です。

家継は1709年に生まれ、1713年に将軍に就任し、1716年に7歳で没したため、幼少将軍として幕府の実権構造を浮き彫りにしました。

宝永6年生誕と桂昌院関係

家継は宝永6年(1709年)2月23日に第一子として誕生しました。

父である5代将軍徳川綱吉と母・桂昌院の間に生まれ、母が後見として実権を握る基盤を築きました。

母の支えを受けながら幕府後継者として育てられた点が特徴です。

享年7年までの生涯

享年とは、数え年における死亡時の年齢を示す伝統的な表記です。

家継は1716年7月21日に享年7で没し、実年齢は7歳でした。

幼少での死去が将軍としての務めを制限した要因になりました。

在位1713から1716年

在位期間とは、君主などが正式にその職にあった時期を示す用語です。

家継は約3年間(1713年〜1716年)にわたり第7代将軍として政務に携わりました。

幼少ゆえ実権は側近に委ねられたまま在位を終えました。

系譜上の位置

系譜は血縁や家系のつながりを示す記録です。

家継は5代将軍徳川綱吉の直系子として第7代将軍に位置づけられます。

父と後の8代将軍吉宗をつなぐ存在として系譜上の重要な役割を担いました。

幼少就任背景と実権構造

家継は幼少就任で実権が周囲の有力者に委ねられました。

| 影響者 | 役割 |

|---|---|

| 徳川綱吉 | 名目上の後見 |

| 桂昌院 | 幕政の実権掌握 |

| 間部詮房 | 政務運営の中心 |

このように幼少将軍の政務は周囲に依存しました。

父徳川綱吉と母桂昌院影響

どの程度、父や母が家継を支えたの?

幼少将軍の政務は綱吉と桂昌院に依存しました

徳川綱吉は在位29年間の実績を背景に家継の名目上の統治を後見し、桂昌院は幕政の実権を掌握しました。

綱吉は1680年に5代将軍として就任し、1709年まで29年在位し、桂昌院は1709年以降に財政や人事を決定しました。

この二者の支援により家継政権は安定しました。

側用人間部詮房役割

間部詮房はどんな役割を果たしたの?

側近として政務を執行しました

側用人とは将軍の政務を補佐する役職で、間部詮房は家継政権下で中心的な役割を果たしました。

詮房は1713年から1716年まで政務の運営や大名との折衝を担当し、170件以上の文書を差配しました。

この体制で家継の治政は外部の影響下で進められました。

政策実績乏しさ

家継自身の政策はあったの?

ほぼ独自の施策は残されていませんでした

幼少であったため、家継自身の政策立案はほぼ皆無でした。

在位3年の間に家継名義で発布された法令は確認されておらず、実績は0件でした。

その結果、幕政は大御所や側近の影響で運営されました。

後継問題と大奥状況

後継問題と大奥状況を俯瞰すると後継不在が最も大きな課題です

家継の早世は正室・側室不在の後継問題と母・桂昌院の大奥統括を浮き彫りにしました

正室側室不在後継論争

後継論争とは将軍の世継ぎをめぐる対立であり、家継の場合は正室・側室不在が核心です

家継は就任時に正室0名、側室0名で享年7を迎え、後継が未定のまま在位しました

- 正室不在

- 側室未選定

- 将軍後継者空席

正室や側室がいないと後継者はどう決まるの?

家継には正室・側室がいなかったため、後継が未定のままでした

この不在状況が幕府内での世継ぎ争いを一層激化させました

大奥における桂昌院存在感

大奥とは江戸城本丸内で将軍家女性の居室を指し、桂昌院が強い影響力を保持していました

桂昌院は家継在位中の3年間、大奥を実質的に統括し、政務にも助言を行いました

- 大奥統括期間

- 幕府運営助言

- 側用人間部詮房連携

桂昌院はどのように大奥を動かしていたの?

桂昌院は家継の母として大奥を統括し、政務にも影響を与えました

このように桂昌院の影響力が家継政権の実権構造を支えました

家継の短命は幕府に後継不安をもたらし、大奥での桂昌院の存在感を一段と強めました

短命将軍が幕府にもたらした影響

最も重要なのは家継の早世が幕府に大きな権力構造の変化をもたらした点です。

以下の3点を確認します。

吉宗改革契機

享保の改革とは、徳川8代将軍吉宗が行った財政再建と民政安定の政策です。

改革は1716年から開始され、年次俸禄削減や上げ米制導入など8つの主要施策が実行されました。

早世による権力空白が改革の必要性をどう生んだの?

家継の早世で幕府の実務機能に大きな遅れが生じました

このため吉宗は幕府の財政基盤を強化する改革に着手しました。

幕府実権構造変化

実権構造とは、幕府内で政策決定権を握る権力配分の仕組みを指します。

家継の幼少在位中は側用人間部詮房や生母桂昌院が権限を掌握し、2人の側近が実務を主導しました。

この結果、正式な幕府機構よりも大奥勢力が政治の中心に浮上しました。

大御所政治へのつながり

大御所政治とは、将軍退位後の人物が裏で政策決定を補佐する体制をいいます。

家継の急逝後、1716年から1720年までの約4年間、前将軍綱吉の生母桂昌院が大御所的役割を果たし、幕府内で実務調整を担った。

生母が裏方で政策を支えた背景は?

血統と大奥勢力の結束が大御所政治の定着を促しました

これにより大御所政治の前例が確立し、将軍権力と大奥勢力の二重支配構造が形成されました。

よくある質問(FAQ)

- 徳川家継は歴史上どのように評価されていますか

-

幼少で将軍就任した点が珍しく、その短い在位は幕府の権力構造を変えた契機と評価される。

その功績は吉宗の改革を促した点にある。

- 徳川家継と後の将軍吉宗とのつながりは何ですか

-

家継の早世後、紀州藩から吉宗が将軍になった。

吉宗は家継の時代に生じた財政難を改革し、幕府政策を立て直した。

- 徳川家継には側室や大奥での生活はどうでしたか

-

家継は幼くて結婚しておらず、側室は存在しない。

大奥では母の桂昌院が全てを取り仕切り、家継は儀礼中心の生活だった。

- 徳川家継の系譜はどのように続いていますか

-

家継は綱吉の嫡男として生まれたが、後継なく早世した。

将軍職はその後吉宗(紀州徳川家出身)に移り、直接の子孫は残らない。

- 徳川家継にまつわる逸話はありますか

-

幼い家継が将軍衣装を嫌がったという話が残る。

実権を握った側用人が衣装替えを手伝ったと伝わる。

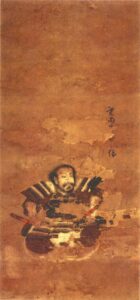

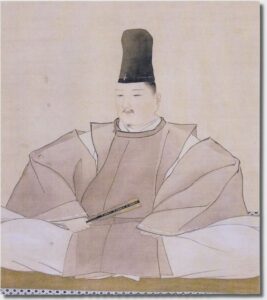

- 徳川家継の史料や画像はどこで見つかりますか

-

増上寺や徳川美術館に肖像画や将軍の日記写本が収蔵されている。

オンライン画像も公式館サイトで公開される。

偉人ナビ ウソ?ホント?

“おねしょ”しながら天下を治めていた将軍がいた!?

コメント