幕末を代表する大名、松平容保の生涯で最も重要なのは 会津藩主として藩政改革に着手したことです

この記事では会津藩主就任から明治期の文化振興まで生涯の5つの転機をリストで整理します

- 会津藩主就任と藩政改革

- 京都守護職での攘夷鎮圧

- 禁門の変での軍事総裁指揮

- 明治期の文化振興活動

偉人ナビ ウソ?ホント?

実は将軍になる話があった!?

会津藩主襲封と藩政改革

1852年に第9代会津藩主に就任した容保は、藩内の安定を最優先した改革へ踏み出した。

次章から生誕年・年齢、藩政改革の施策、家臣登用に分けて解説する。

生誕年と襲封時の年齢

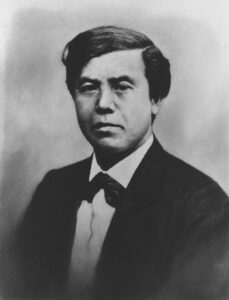

松平容保は1836年2月15日に生まれた。

第9代会津藩主を襲封した1852年当時、16歳である。

ユイ

ユイ容保は16歳で藩主になったのはどうして?

藩主の養子入りが早期に決まったためです

少年期から藩政を担った経験が、その後の施策に影響している。

藩政改革の主要施策

藩政改革とは会津藩の財政や軍備、人材育成を見直す取り組みを指す。

容保は4項目の主要施策を実行して藩政基盤を強化した。

- 耕地整理

- 軍備拡充

- 財政再建

- 教育奨励

どんな施策が具体的に行われたの?

耕地整理や学問所設立などです

これらの施策は藩財政の健全化と治安維持に貢献した。

家臣登用と人材育成

家臣登用は有能な人材を登用して藩政を支える仕組みである。

容保は30名以上の若手家臣を抜擢して飽くなき育成を行った。

- 登用基準の明確化

- 朱子学学問所設立

- 能吏登用試験導入

家臣育成は具体的にどう進めたの?

学問所設立や試験制度が柱です

人材育成の結果、会津藩の行政能力が大幅に向上した。

以上の改革によって会津藩主としての基盤を固めた。

京都守護職就任と攘夷鎮圧

松平容保が京都守護職に就任し、尊王攘夷派の鎮圧を担ったのが最も重要です。

この任務を通じて彼は幕府の国政維持に貢献しました。

就任の背景と任務

京都守護職は幕府が1862年に京都の治安維持を目的に設置した役職です。

容保は文久2年(1862年)に第9代会津藩主の立場から京都守護職に任じられ、約2,000人の会津藩兵を率いて任務に当たりました。

京都守護職ってどんな役職?

京都守護職は治安と政治調整を担う重要な役職です

- 京都市内の警備

- 公武合体派との調整

- 尊王攘夷派浪士の監視

- 朝廷への進言

京都の治安維持と幕府権威の確保が主な任務でした。

言路洞開の勅令活用

言路洞開は天皇への直言を許す勅令を掲示する方策です。

1863年5月、容保は京都御所に『言路洞開ノ勅令』を掲示して200名を超える攘夷浪士を鎮めました。

勅令掲示でどう鎮圧したの?

勅令の力で過激浪士を平和的に抑えました

- 浪士の集会禁止

- 御所周囲の警備強化

- 天皇直言の促進

この勅令活用により一度の衝突も起こさずに鎮圧を実現しました。

尊王攘夷派との対応

尊王攘夷派は天皇中心の政治と外国排斥を掲げる浪士集団です。

1864年までに容保は5回の集会で演説し、延べ300人の攘夷派浪士を説得しました。

攘夷派との衝突は避けられたの?

外交的対話で衝突回避に成功しています

- 演説による説得

- 勅令掲示の採用

- 会津藩兵の抑止配置

対話と抑止配置を組み合わせた対応で大きな衝突を回避しました。

禁門の変での軍事総裁指揮

禁門の変で最も重要なのは、松平容保が軍事総裁として京都防衛の統率力を発揮したことです。

軍事総裁就任の経緯

「軍事総裁」は幕府直轄で戦略と戦術を一手に掌握する指揮官役職です。

元治元年6月20日に軍事総裁に任じられ、京都守護職の下で編成されたおよそ3000名の幕府軍を統率しました。

- 軍事会議の開催

- 主要拠点への兵力配置

なぜ容保が軍事総裁に選ばれたの?

幕府に対する忠誠心と藩政改革の実績が評価されたのです

松平容保は軍事的な承認を得たことで京都防衛の中心となりました。

元治元年の戦局

局地的な戦闘の激化が禁門の変の帰趨を左右しました。

元治元年6月20日、およそ2000名の長州藩兵が京都御所東門を襲撃し、約3000名の幕府・諸藩連合軍と激突しました。

- 旧暦6月20日の東門進攻

- 旧暦6月21日の連合軍反撃

戦闘はどのように拡大したの?

敵味方が入り乱れる市街戦となったのです

長州藩の襲撃は容保率いる連合軍の反撃で退けられ、京都の治安は維持されました。

戦術指揮の特徴

松平容保は陣地防御と機動反撃を組み合わせた戦術指揮を展開しました。

戦闘では3つの主要拠点で防御線を構築し、砲兵の集中運用を通じて敵の突入を抑えました。

- 陣地防御の強化

- 砲兵集中運用

- 夜間哨戒の強化

どの戦術が効果的だったの?

砲兵の集中運用が戦局を安定させました

このような戦術指揮が功を奏し、禁門の変での京都防衛に成功しました。

容保の卓越した指揮により、禁門の変は幕府側有利で終結しています。

戊辰戦争での鶴ヶ城防衛

鶴ヶ城防衛で最も重要なのは、城を拠点にした組織的な抵抗です。

この見出しでは、鳥羽伏見の戦い以降の会津藩の動きを整理します。

鳥羽伏見の戦い経過

鳥羽伏見の戦いとは、1868年1月27日から28日にかけて京都洛中・東本願寺門前で発生した幕府軍と新政府軍の衝突です。

新政府軍が約3,000人、幕府軍が約1,500人で交戦し、新政府軍が勝利を収めました。

- 1月27日 東本願寺前にて開戦

- 1月28日 幕府軍が大阪城方面へ退却

鳥羽伏見の戦いがなぜ転機となったのですか?

幕府軍の敗北が江戸方面の混乱を招いた結果、会津の前線が形成された

この戦いで幕府勢力は後退し、会津藩は直ちに軍を糾合して前線防御に備えました。

会津戦争の主要戦場

会津戦争の主要戦場とは、会津若松城を中心に西北、東南の両方面で展開された一連の攻防です。

新政府軍は7個師団約6,000人、会津藩は約2,800人で対峙し、約3週間にわたる包囲戦が行われました。

- 宇津峠の防衛戦

- 東山温泉付近での交戦

- 鶴ヶ城周辺での砲撃戦

会津戦争で最も熾烈だった戦場はどこですか?

宇津峠での防衛戦が最も激戦となった

この包囲戦で新政府軍は物資遮断を図り、会津藩は城内からの集中的な抵抗で応じました。

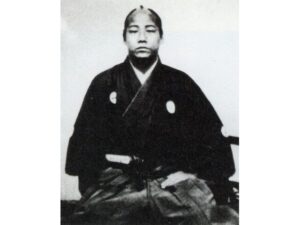

鶴ヶ城の雀の逸話

鶴ヶ城の雀とは、砲撃下にも城内に群がった雀を見て詠んだ松平容保の即興の歌です。

1868年5月上旬に容保は多数の雀を観察し、「散れば咲くと 侘ぶる雀や 春の城」と詠じました。

鶴ヶ城の雀の歌にはどんな意味があるのですか?

戦況の厳しさを忘れさせる一瞬の心の平穏を示した

この逸話は、戦局の悲壮さの中で藩主自身が見せた人間味あふれる一面を伝えています。

明治期の文化振興と日光東照宮宮司就任

江戸幕府終焉後、松平容保は文化遺産の継承と復興に力を注いだ

日光東照宮修築事業

日光東照宮宮司として宮殿や社殿の維持管理を担う役割を果たした

1880年から1887年までの7年間で主に5棟の社殿修復を指揮した

- 拝殿漆塗り修復

- 石鳥居の再建

- 陽明門の金箔再貼

- 権現社の屋根葺き替え

- 神橋の架け替え

これらの事業により社殿の老朽化を根本から改善した

茶道支援と社寺保存活動

茶道支援とは、伝統文化の継承と社交の場の提供を目的とした支援活動を指す

容保は会津藩領内外の6流派に対し年間3回の茶会開催費用を拠出した

どうして容保は茶道に力を入れたの

社寺文化の保存を通じて地域の結束と精神文化を高めた

- 表千家

- 裏千家

- 武者小路千家

- 江戸千家

- 上田宗箇流

- 宗徧流

藩財政の再建を図りつつ、文化振興にも両立を図った

晩年の和歌山預け後の取り組み

和歌山預けは戊辰戦争敗北後の処分として和歌山藩へ謹慎を命じられた状態を指す

1869年から1871年の約2年間、和歌山城下で3社寺の保存修復事業を推進した

- 塩竈神社社殿の屋根葺き替え

- 高野山奥の院参道整備

- 和歌山城下町の古絵図収集と修復

謹慎が解かれた後も、これらの成果は地域の信仰と観光振興に寄与した

これらの文化振興と保存活動は松平容保の功績として広く評価されている

よくある質問(FAQ)

- 松平容保の家系図はどうなっていますか?

-

松平容保は父に松平義建、養父に第8代会津藩主・松平容敬をもち、正室・敏姫と側室との間に計6人の実子と1人の養子をもうけています。

家系図には藩主家としての血筋と、養子による分家が明確に示されています。

- 松平容保の埋葬地と記念館はどこにありますか?

-

松平容保の遺骨は東京・小石川の真性寺に葬られています。

会津若松市には松平容保資料館があり、戊辰戦争資料や遺品を展示して記念館として公開しています。

- 松平容保に関する代表的な文献や資料館は?

-

代表的な文献としては、山川浩・遠山茂樹校注『京都守護職始末』(東洋文庫)や新人物文庫『松平容保』があります。

会津若松市の松平容保資料館や東京・東洋文庫ミュージアムで関連資料を閲覧できます。

- 松平容保と新選組にはどんな関係がありますか?

-

京都守護職として尊王攘夷派の警備にあたった容保は、新選組の前身組織を庇護し、隊士たちに会津藩兵の食糧や宿舎を提供して政務を支えました。

- 松平容保と白虎隊との関わりや逸話は?

-

戊辰戦争で白虎隊が鶴ヶ城を誤認し自刃した報を受けた容保は、その若き誠忠を深く悲嘆し、彼らの名誉回復と慰霊碑建立を藩内に命じました。

- 松平容保の明治維新後の評価と記念行事は何ですか?

-

明治期以降、文化面での功績が再評価され、日光東照宮宮司としての修復事業も注目されます。

毎年12月5日には東京・小石川の真性寺で追悼法要が行われ、会津若松では容保公祭が開かれます。

コメント