豊臣秀吉は農民から天下人にのぼりつめ、日本統一を成し遂げた点が最も重要です。

本記事では生没年と出身地、出世のきっかけ、三大政策の内容と意義、天下統一の影響を解説します。

ユイ

ユイどのように農民から天下人になったの?

秀吉は戦功と柔軟な人事で身分の壁を越えた

- 生没年と尾張国中村の背景

- 桶狭間の戦功と信長への仕官

- 太閤検地・刀狩・身分統制の三大政策

- 中央集権体制確立の意義

結論

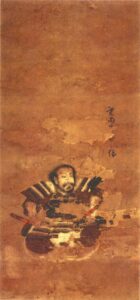

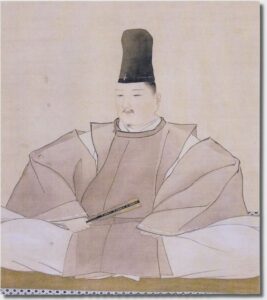

豊臣秀吉は農民出身から天下人にのぼりつめ、日本統一を果たした戦国時代の英傑です。

理由

- 生没年 1537年~1598年

- 出身地 尾張国中村

- 三大政策で国家基盤を確立

具体例

- 桶狭間の戦功

- 織田信長への仕官

- 太閤検地で土地把握

再確認

豊臣秀吉の人物像と功績理解で安土桃山時代の歴史が明確になります。

生没年と出身地

豊臣秀吉の生没年と出身地で一番重要なのは彼の生年月と農民出身という背景です。

生年と没年

生年は人が生まれた年、没年は亡くなった年を指します。

豊臣秀吉は1537年(天文6年)に誕生し、1598年(慶長3年)に61歳で没しました。

これらの年月は秀吉の治世期間を把握するうえで欠かせない情報です。

尾張国中村の地理的特徴

尾張国中村は現在の愛知県名古屋市中村区にあたり、濃尾平野の西端に位置します。

当時は数十戸の小規模な農村で、周囲を肥沃な水田が広く占めていました。

この農耕地帯の環境が秀吉の土地政策への洞察を育みました。

農民からの出自が与えた影響

農民出身だとどんな影響がありますか?

庶民と同じ目線で人材を見抜く力を培いました

農民階級としての経験が身分にとらわれない人材登用の柔軟性を生み出しました。

たとえば城下で百姓や足軽から優れた人物を抜擢し、織田信長への仕官や昇進につながりました。

この出自が多様な視点と組織運営能力をもたらし、天下統一の原動力になっています。

生没年と出自は秀吉の人物像と政策形成を解き明かす鍵になります。

木下藤吉郎時代の出世のきっかけ

秀吉が最初に大きな注目を集めたのは桶狭間の戦いでの活躍です。

その功績が織田信長への仕官や異例の昇進を引き寄せました。

桶狭間での戦功

桶狭間の戦いは永禄3年(1560年)に行われた合戦で、織田信長が今川義元を討ち取った転機として有名です。

秀吉は約300人の兵を率いて義元本陣の偵察や戦利品の回収を任されました。

- 今川隊本陣への潜入

- 戦利品の迅速な回収

- 織田軍の士気維持

この戦功で信長からの信頼を獲得しました。

織田信長への仕官

仕官は主君に仕えて家臣となることで、戦国時代における身分向上の第一歩です。

桶狭間の戦功から半年後に仕官を果たし、雑賀衆討伐で500人以上を統率しました。

- 馬廻り役任命

- 雑賀衆討伐の指揮

- 連絡役としての活躍

この任命で家老クラスへの道が開けました。

異例の昇進理由

戦国時代に農民出身者が大名に近い地位へ昇ることはまれな異例昇進です。

秀吉は仕官から4年後の永禄7年に淡路国の国人代官に抜擢されました。

- 淡路国国人代官就任

- 足軽大将への昇格

- 西日本遠征の先導

この異例の昇進が彼の天下統一への基盤を強固にしました。

三大政策の内容と意義

豊臣秀吉が国家基盤を確立するうえで最も重要なのは三大政策です。

| 政策 | 実施年 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 太閤検地 | 1583年〜1590年 | 土地把握と年貢基準の統一 | 財政基盤の安定 |

| 刀狩 | 1588年 | 武装勢力の解体 | 一揆抑制と治安維持 |

| 身分統制 | 1591年 | 身分制度の固定 | 社会秩序の確立 |

| 政策 | 実施年 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 太閤検地 | 1582年〜1598年 | 全国の土地把握と年貢基準の統一 | 財政基盤の強化 |

| 刀狩 | 1588年 | 武器没収による武装勢力の解体 | 一揆抑制と治安維持 |

| 身分統制令 | 1591年 | 身分制度の固定化 | 社会秩序の確立 |

これらの政策によって豊臣政権の統治基盤が飛躍的に強化されました。

太閤検地の概要

太閤検地とは、全国の土地台帳を整備して年貢の徴収基準を統一する制度です。

1582年に開始し3年間で全国の土地約6100万石を調査して。

- 年貢収入の安定

- 土地権利の明確化

- 財政基盤の強化

豊臣秀吉の財政基盤を大幅に安定させました。

刀狩の狙い

刀狩は、武器を一元管理して反乱の起点を断つ政策です。

1588年に実施され約半年で武器約70万口を収集して。

- 一揆勢力の抑制

- 武装管理の徹底

- 治安維持の促進

国内の反乱を効果的に抑えました。

身分統制の仕組み

身分統制は、社会の秩序維持のために身分を固定化する仕組みです。

1591年に武士・農民・職人・商人の4つの身分を制度化して。

- 職業の身分拘束

- 参勤交代制度の導入

- 地方統制の強化

社会秩序の安定に大きく寄与しました。

豊臣秀吉が日本統一にもたらした影響

秀吉が全国を統一する過程で実現した中でも、中央集権体制の確立が最も大きな効果を生みました。

これらの施策が後世の統治モデルにも大きな影響を与えています。

政治体制の整備

政治体制の整備とは、全国の大名を直接統制し、領地を石高で管理する仕組みの構築を指します。

秀吉は検地を実施し、全国の農地を260万石規模で把握し、領主の権限を統一しました。

全国の大名がどのように統制されたのか知りたいです

検地と石高制の導入が大名統制の基盤を築いています

これによって大名間の勢力争いが収束し、安定した統治基盤が確立しました。

社会秩序の安定

社会秩序の安定とは、農民と武士の身分を明確に区分し、反乱を未然に防ぐ政策を指します。

1588年の刀狩令では農民から約70万口の武器を回収し、武装反乱の抑制に成功しました。

刀狩の効果が知りたいです

農民の武器を取り上げることで戦乱の抑制に直結しています

この施策によって農村から都市まで安定した生活環境が整いました。

その後の時代への継承点

その後の時代への継承点とは、秀吉の中央集権モデルが江戸幕府の基盤となった点を指します。

徳川家康は江戸時代に検地・石高制を引き継ぎ、約260年にわたる平和な政権運営を可能にしました。

江戸幕府が秀吉の政策をどのように活用したのか知りたいです

徳川政権は秀吉の制度を継承し、長期政権の安定を実現しました

その結果、江戸時代の長期平和と国内発展を支える土台が築かれました。

よくある質問(FAQ)

- 豊臣秀吉が茶の湯に与えた影響は?

-

豊臣秀吉は千利休を重用して茶の湯を武家の礼法として広めました。

武士の社交や精神修養の場となり、安土桃山文化の象徴として定着しました。

- 朝鮮出兵の目的と結果は?

-

秀吉は国内の大名を統制し権威を示すために朝鮮へ出兵しました。

結果として大規模な被害が出て外交関係が長期にわたり混乱しました。

- 豊臣秀吉の家臣団をまとめた仕組みは?

-

官職と禄高を明確に定めて身分を制度化し、忠誠心を高めました。

交代寄合や評定衆などの会議体を設けて情報共有と意思決定を安定させました。

- 聚楽第とは何ですか?

-

聚楽第は京都に築かれた豪華な邸宅兼城郭です。

広い庭園と能舞台を備え、政務や宴会、茶会の場として用いられました。

- 豊臣秀吉が築いた大阪城の特徴は?

-

石垣と堀を巨大化して防御力を高め、5層の天守閣には金箔や漆塗りの装飾を施しました。

威信を示す一方で城下町の整備にも力を入れました。

- 秀吉の死後、豊臣家はどうなりましたか?

-

秀吉の死後は後継争いが激化し、大阪の陣で徳川氏に敗北しました。

その後に江戸幕府が成立し、豊臣政権は終焉を迎えました。

偉人ナビ ウソ?ホント?

秀吉は“黄金の茶室”を持ち歩いていた!?

コメント