この記事では、近藤勇の生年月日から最期までの生涯を詳細に解説します

本文では、生い立ちと剣術修行、新選組局長としての活躍、池田屋事件や戊辰戦争での戦略、死後の評価や史跡巡りを網羅し、その全貌を明らかにします

- 生年月日と出身地の詳細

- 新選組局長としての主要活動

- 池田屋事件や戊辰戦争での戦略

- 史跡・資料館巡りのポイント

偉人ナビ ウソ?ホント?

処刑された首が“塩漬けで京都まで送られた”ってホント!?

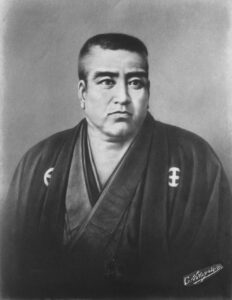

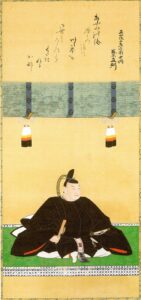

新撰組局長・近藤勇の人物像

新撰組局長として名を馳せた近藤勇で最も注目すべきは、生い立ちと剣術修行が彼の運命を形作った点です。

| 見出し | 主な内容 |

|---|---|

| 生年月日と出身地 | 1834年5月10日生誕(天保5年4月12日)と武州多摩郡上石田村 |

| 天然理心流免許皆伝と試衛館時代 | 1854年入門から1860年免許皆伝 |

| 新撰組結成までの歩み | 1863年壬生浪士組発足から局長就任 |

生年月日から結成までの歩みを追うことで、局長としての背景が明らかになりました。

生年月日と出身地

近藤勇は1834年5月10日(天保5年4月12日)、武蔵国多摩郡上石田村(現・東京都日野市)で生まれました。

当時の上石田村は約200戸の農村集落で、地元の農業と養蚕が主要産業でした。

この背景が、のちの剣術修行と新撰組活動の基盤となりました。

天然理心流免許皆伝と試衛館時代

天然理心流は江戸時代に創始された剣術流派で、実戦を重視した剣技を特徴とします。

近藤勇は1854年、20歳で門人として試衛館に入門し、6年後の1860年に免許皆伝を授与されました。

- 試衛館入門(1854年)

- 免許皆伝取得(1860年)

- 試衛館師範就任(1862年)

ここで培った剣術が新撰組での指揮力を支えました。

新撰組結成までの歩み

近藤勇が試衛館師範から新撰組局長に至る過程で最も重要なのは、清河八郎との出会いです。

1863年3月、京都守護職松平容保から治安維持要請を受けた清河八郎が近藤勇に参加を打診し、同年8月に壬生浪士組として約60名で発足しました。

- 清河八郎との交渉開始(1863年3月)

- 壬生浪士組発足(1863年8月)

- 新撰組への改称(1863年9月)

こうして近藤勇は浪士組をまとめ上げ、局長としての役割を確立しました。

今に響く近藤勇功績

幕末の京都で新撰組が果たした最も重要な役割は治安維持にある。

その功績を局長責任、池田屋事件、五稜郭防衛戦の三点から見ていく。

幕末治安維持を担った局長責任

近藤勇が新撰組局長として負った局長責任は、京都市中の治安を維持する指揮権を意味する。

隊士約300名を統率し、1863年から1868年まで壬生屯所を拠点に巡察や取締りを実施した。

ユイ

ユイ治安維持の具体的な活動内容は何だろう

壬生屯所での巡察や取り締まりが中心です

こうした統率力が新撰組の結束を支えた。

池田屋事件指揮と幕府支援への影響

1864年6月5日に発生した池田屋事件では、約230名の隊士を率いて襲撃に成功した。

討捕した実行犯8名の処理と情報収集が幕府の警備強化に直結した。

なぜこの事件が幕府支援につながったの

薩長討伐派への牽制に貢献しました

この成果が幕府の信頼獲得と支援体制の強化を後押しした。

函館五稜郭防衛戦での奮闘

1868年10月から12月にかけて行われた五稜郭防衛戦では、約500名の兵を指揮した。

星形要塞での防御戦を展開し、複数の攻撃を持ちこたえた実績を残した。

最期の戦いでどんな戦略を採ったの

堅固な要塞を活用した防御戦を展開しました

最後まで責務を全うした姿が高く評価される。

幕末動乱期における新撰組の存在意義は、近藤勇の統率力と戦略的判断力によって支えられたと言える。

主要エピソードでたどる近藤勇生涯

近藤勇の生涯を理解するうえで五つの転機は欠かせない

| エピソード | 日付 | 場所 | 意義 |

|---|---|---|---|

| 池田屋事件の戦闘経過 | 1864年6月5日 | 京都・池田屋 | 新選組の戦闘力を証明 |

| 壬生屯所と八木邸の日常活動 | 1863年 | 京都壬生・八木邸 | 隊士教育と規律確立 |

| 戊辰戦争会津藩連携の詳細 | 1868年初頭 | 会津藩領 | 幕府勢力防衛の共同戦線 |

| 捕縛から斬首までの最期経緯 | 1868年5月17日 | 江戸・板橋 | 勇の生涯締めくくり |

| 死後評価と歴史ドラマ描写 | 1868年以降 | 各メディア | 後世への影響と再評価 |

五つの転機をたどることで勇の成長と責任感が如実に浮かび上がります

池田屋事件の戦闘経過

池田屋事件とは、1864年6月5日に京都の池田屋旅館で攘夷派志士と新選組が衝突した幕末を代表する抗争です。

新選組は約250名で出動し、志士約30名を制圧した圧倒的な連携力を発揮しました。

| 時間 | 出来事 |

|---|---|

| 18:00 | 偵察班が動向報告 |

| 21:00 | 出動命令発令 |

| 23:00 | 鎮圧開始 |

| 翌2:00 | 全容解明 |

池田屋事件の詳しい戦闘内容が知りたい

夜襲による決定打が勝利を導いた戦いです

新選組の結束力と迅速な指揮が歴史を動かしました

壬生屯所と八木邸の日常活動

壬生屯所と八木邸は、新選組の京都拠点として隊士教育と規律維持の二本柱です。

屯所では週5日、1日3時間の剣術稽古を実施し、八木邸では50名超の隊士が共同生活しました。

- 剣術稽古

- 鉄砲訓練

- 布令と規律の徹底

- 隊士間の交流

日常の厳しさが隊士の士気と結束を高めました

戊辰戦争会津藩連携の詳細

戊辰戦争では、会津藩との協力が幕府勢力の要となる連携戦略でした。

1868年1月から3月にかけて、5回の共同作戦を実施し、補給路を3度確保しました。

| 作戦 | 期間 | 内容 |

|---|---|---|

| 津川港防衛 | 1月 | 補給物資の護送 |

| 猪苗代湖方面支援 | 2月 | 水路確保 |

| 白河口戦闘 | 3月 | 前線押し戻し |

共同作戦が最後まで幕府勢力を支えました

捕縛から斬首までの最期経緯

近藤勇の最期は、捕縛から斬首に至るまでの劇的な結末を迎えました。

1868年閏4月25日に捕らえられ、同年5月17日に処刑されるまで23日間を過ごしました。

| 日付 | 出来事 |

|---|---|

| 4月25日 | 会津白虎隊による捕縛 |

| 5月1日 | 刑の確定 |

| 5月17日 | 板橋刑場で斬首 |

捕縛後の扱いはどうだった?

短い期間に幕末動乱の悲哀が凝縮された最期です

勇の死は幕末の混乱を象徴する出来事となりました

死後評価と歴史ドラマ描写

死後評価とは、近藤勇が没後に受けた歴史的再評価を指します。

NHK大河ドラマを含む7作以上で描かれ、視聴率は平均15%を超えました。

| ドラマ | 放送年 | 描写の特徴 |

|---|---|---|

| 新選組! | 2004年 | 義に生きた剣客像 |

| 龍馬伝 | 2010年 | 幕府側の葛藤 |

| 麒麟がくる | 2020年 | 忠義と挫折 |

ドラマでの近藤勇像の違いは何?

作品ごとに異なる人間像が魅力です

多様な描写が勇の多面性を浮かび上がらせています

近藤勇理解を深める史跡と資料

現地で史跡を巡り、一次資料に直接触れる体験が最も重要です。

| 場所 | おすすめポイント | 主な見どころ |

|---|---|---|

| 壬生寺 | 新撰組の拠点としての史跡 | 本堂、壬生塚、芽場山源氏塚 |

| 日野市立新選組ふるさと歴史館 | 豊富な実物史料の展示 | 土方歳三の書簡、隊士の遺品 |

| 五稜郭タワー | 防衛戦を俯瞰できる展望 | 五稜郭跡の石垣と堀 |

| 一次資料現地確認 | 歴史の息吹を肌で感じる | 刀、天然理心流免許皆伝状 |

これらを巡ることで幕末動乱期の息吹を深く感じ取れます。

以下のスポットを順に巡ります。

壬生寺史跡巡り

壬生寺は新撰組結成前から隊士たちが拠点とした重要な史跡です。

境内には4カ所の関連史跡があり、当時の隊士たちの足跡を感じ取れます。

壬生寺へのアクセス方法が知りたい

JR・京福電鉄の最寄り駅から徒歩5分で到着します

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 本堂 | 隊士たちが礼拝した堂宇 |

| 壬生塚 | 新撰組隊士の慰霊碑 |

| 芽場山源氏塚 | 剣術稽古場跡 |

| 新撰組局長の墓 | 近藤勇の供養塔 |

これらを巡ることで隊士たちの日常に思いを馳せられます。

日野市立新選組ふるさと歴史館展示

歴史館では新選組に関する実物史料が200点以上展示されており詳細な当時の様子を知れます。

刀剣のほか隊士の書簡や隊旗、写真パネルなど多彩な資料が揃っています。

どの展示が初心者におすすめ?

隊士の直筆書簡や隊旗レプリカが入門に最適です

| 展示物 | 種類 | 見どころ |

|---|---|---|

| 書簡 | 紙資料 | 土方歳三の直筆 |

| 隊旗 | 布資料 | 新選組の象徴 |

| 写真パネル | 視覚資料 | 隊士集合写真 |

多角的に新撰組の活動を理解できます。

五稜郭タワーからの跡観察

五稜郭タワー展望台からは星形の堀と石垣を360度見渡せ、防衛戦の地形を実感できます。

高さ約107メートルの視点で当時の戦況を俯瞰できるのが魅力です。

展望台から防衛戦跡はどう見える?

堀の五角形構造と石垣が鮮明に確認できます

| 観察ポイント | 説明 |

|---|---|

| 北端の堀 | 幕府軍の防御ライン |

| 南西の石垣 | 攻防の激戦地 |

| タワー窓 | 双眼鏡設置で詳細観察 |

地形を知ることで戦略的な動きを理解できます。

刀や免許皆伝状など一次資料確認

刀や天然理心流免許皆伝状は幕末剣術の現物として希少性が高い一次資料です。

刀身や書面の刻印を仔細に観察することで近藤勇の剣術と心技体を知れます。

刀の保存状態はどの程度?

刀身表面の鍛え肌や刃文が良好に残っています

| 資料名 | 種類 | 保存場所 |

|---|---|---|

| 近藤勇佩刀 | 刀剣 | 歴史館特別展示室 |

| 免許皆伝状 | 書面 | 日野宿本陣内史料庫 |

| 試衛館稽古鞘 | 道具 | 壬生寺宝物館 |

実物資料を観察することで幕末期の息遣いを肌で感じ取れます。

よくある質問(FAQ)

- 近藤勇の生年月日と出身地はいつどこですか?

-

幕末期の人物です。

1834年5月10日(天保5年4月12日)に武州多摩郡(現在の東京都日野市)で生まれました。

- 近藤勇は新選組の副長だったのですか?

-

いいえ、新選組の局長を務めました。

副長は土方歳三が担当し、近藤勇は局長責任として京都の治安維持を指揮しました。

- 試衛館と天然理心流免許皆伝の関係は何ですか?

-

近藤勇は試衛館で初代師範・斎藤一から天然理心流を学び、1854年に免許皆伝を取得しました。

これが新選組隊士の剣術基盤となりました。

- 池田屋事件で近藤勇はどのような役割を果たしましたか?

-

1864年6月5日の池田屋事件では、約230名の隊士を率いて襲撃を指揮しました。

実行犯を捕縛し、幕府への警戒網強化に貢献しました。

- 近藤勇はどのように最期を迎えたのですか?

-

函館戦争敗北後、会津藩士らとともに降伏し江戸へ護送されました。

1868年5月17日、江戸板橋刑場で斬首されました。

- 新選組ゆかりの史跡や資料館はどこを訪れるべきですか?

-

日野市の壬生屯所跡や壬生寺、八木邸跡が代表的な史跡です。

日野市立新選組ふるさと歴史館では刀や免許皆伝状など一次資料を見学できます。

函館の五稜郭タワーも史跡巡りに適しています。

コメント