岩倉具視は明治維新の外交と内政を横断し、近代国家の枠組みを構築したことが最も重要です。

この記事では、岩倉具視の生没年と公卿としての経歴、攘夷開国両立構想から版籍奉還・廃藩置県、岩倉使節団の欧米視察まで、生涯と功績を時系列で把握できる概要を紹介します。

- 岩倉具視の公卿としての経歴と出自

- 攘夷開国を両立させた外交構想

- 版籍奉還と廃藩置県による中央集権化の制度設計

- 岩倉使節団の欧米視察による近代制度導入

偉人ナビ ウソ?ホント?

岩倉具視の顔は“悪人ヅラ”すぎて紙幣から外された!?

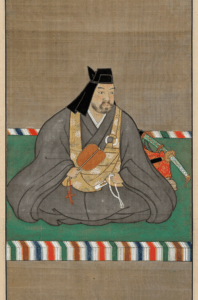

明治維新期近代化の立役者岩倉具視

岩倉具視は維新期に外交と内政を横断し、近代国家の枠組みを構築した。

朝廷改革提案と攘夷開国両立構想

朝廷改革提案とは、朝廷が直接国政を主導する仕組みを整える構想で、攘夷開国両立構想は外国勢力排斥と外交開放を同時に進める方針です。

1858年1月に提出された『神州万歳堅策』で具視は攘夷の名の下に幕府との協調を訴え、88公卿を率いて条約批准に抗議しました。

- 朝廷権限強化: 摂政・関白を補佐する参与・議定の創設

- 攘夷と開国併行: 鎖国維持と欧米使節派遣の並行実施

- 幕府との協調: 朝幕双方の連携による国政安定化

ユイ

ユイ朝廷改革で公家はどこまで権限を持てるの?

攘夷と開国を両立させた点が具視の最大の功績です

この構想により、朝廷の政治的実権回復と欧米との交渉余地が同時に拡大しました。

版籍奉還と廃藩置県による中央集権化設計

版籍奉還は大名領地と領民の権利を天皇に返上させる制度で、廃藩置県は藩を廃止して府県を設置する改革です。

1869年10月に全国約300の藩が版籍を返上し、1871年7月の廃藩置県で305県を72県に統合しました。

- 版籍奉還: 大名家の私的支配権を剥奪

- 廃藩置県: 府県長官を中央任命制に統一

- 行政統一: 地方税・軍事・司法権の中央掌握

旧藩主はどのような扱いを受けたの?

旧大名には華族として待遇が与えられました

この制度設計で封建的地方勢力が解体され、全国的な行政一元化が確立しました。

欧米視察に基づく近代制度導入促進

欧米視察とは、岩倉使節団を率いて1871年から1873年にかけて欧米主要国を巡った調査活動です。

訪問先は英国、フランス、米国など5カ国を巡遊し、鉄道・工場・学校などの制度を直接視察しました。

- 鉄道建設: 東北本線・山手線整備の発想源泉

- 教育制度: プロイセン流師範学校制度の導入

- 行政制度: 英国下院議会制度を参考とした議会構想

欧米の制度はどこまで取り入れられたの?

鉄道技術と教育制度が最も早く定着しました

使節団報告にもとづき殖産興業と近代教育の基盤が国内各地で具体化しました。

これらの取り組みにより、岩倉具視は内外の視野を統合し、日本の近代国家建設を主導しました。

岩倉具視生涯年表

生涯年表では、主要出来事の時系列を一目で把握できます

以下に1825年から1883年までの出来事をまとめました

1825年誕生と幼少期

1825年10月26日、山城国京都の堀河家邸内で誕生したことが人生の出発点です

1838年に儒学者伏原宣明に師事し、13歳で岩倉家の養子となって具視の名を賜り、公家としての基盤を築きました

幼少期の養子縁組はどのような意味があったのだろう

具視は公家としての立場を強固にするために養子縁組を活用しました

この時期に身に付けた学識と家格が後の政治活動の基盤となりました

1858年八十八卿列参と攘夷抗議

八十八卿列参は幕末に公家が朝廷に集団上奏して条約勅許の抗議を行った事件です

1858年1月、公卿88人を率いて日米修好通商条約の勅許に反対し、『神州万歳堅策』を上申して攘夷と開国の両立を主張しました

抗議によって具視が狙った戦略は何だったのだろう

具視は攘夷だけでなく開国を通じた国防強化を提案しました

この行動が彼の外交戦略の原点となりました

1861年蟄居と幽棲期

蟄居は維新前の政治的失脚に伴う自宅拘禁を指します

1861年に京都郊外の岩倉村へ5年間の蟄居を命じられ、学問や文書執筆に没頭して政策構想を練りました

幽棲期にどんな活動を続けていたのだろう

具視は静謐な蟄居期を利用して政治理論を深化させました

この時期の思想形成が後の改革提案に大きく反映されました

1871年岩倉使節団派遣

岩倉使節団は明治政府が欧米諸国へ派遣した全権大使率いる視察団です

1871年7月から1873年まで15ヶ月かけて英国・フランス・米国など5カ国を巡り、鉄道や学校を視察して60項目超の報告書をまとめました

視察団が得た知見はどんなものだったのだろう

視察内容は鉄道建設や教育制度改革に直結しました

この使節団の成果が殖産興業や教育改革を加速させました

1883年没と国葬

国葬は国家が故人を最大限に顕彰する国家儀礼です

1883年7月25日に喉頭がんで没し、同年9月に日本初の国葬として東京で執り行われて10万人以上が参列しました

なぜ具視の国葬が初めてだったのだろう

その国葬は近代国家形成への功績を象徴しました

この国葬を機に具視の功績が広く国民に認識されました

岩倉具視主要功績一覧

明治維新期における最重要功績は、版籍奉還と廃藩置県による中央集権体制の確立です。

条約改正延期戦術

条約改正延期戦術とは、欧米諸国との不平等条約改正交渉を先送りして時間を稼ぐ外交戦略です。

1871年から1873年の岩倉使節団派遣中に、国際世論や国内整備を進めるため約2年間条約改正交渉を凍結しました。

使節団の戦術って具体的にどういうこと?

条約改正の準備期間を確保して国内制度を整えるための外交手法です

この戦術により国内の法整備や鉄道・教育制度導入が進み、後の条約改正交渉を有利に進める土台を築きました。

版籍奉還廃藩置県の制度設計

版籍奉還は1869年、諸藩主から土地・人民の支配権を中央政府に返上させる改革で、廃藩置県は1871年に約300藩を72県に再編しました。

- 1869年10月 版籍奉還実施

- 1871年7月 廃藩置県断行

藩から県へどう移行したの?

旧藩主の統治権を剥奪し、知事任命による中央集権を確立しました

この制度設計により封建的地域支配が解消され、全国規模で一貫した税制や行政管理が可能になりました。

殖産興業と鉄道整備支援

殖産興業とは産業振興政策全般を指し、岩倉は帰国後に政府出資の日本鉄道会社設立を後押ししました。

1872年に開業した新橋―横浜間を皮切りに、1874年までに東北本線・山手線の建設計画を策定しています。

産業と鉄道はどうつながるの?

欧米で視察した鉄道・工場をモデルに国内産業基盤を強化しました

鉄道整備支援によって物流網が整い、繊維・製糸業を中心に国内生産力が飛躍的に向上しました。

大学区制郡県制による行政統一

大学区制は1871年に全国を10学区に分割して高等教育の基盤を整備し、郡県制は郡と県の行政区域を統一しました。

この二制度により、教育・行政・財政・兵制が全国一律のルールで運営されるようになりました。

教育と行政をどう統一したの?

地域ごとに教育区画を設け、県下で学校設置や徴兵・税制を統一管理しました

結果として識字率・士官登用率の向上が見られ、全国規模で人材育成と統治の効率化が実現しました。

招魂社設立と殉国者慰霊制度化

1879年に招魂社(後の靖国神社の前身)を設立し、戊辰戦争などで殉じた政府側戦没者を国家行事として慰霊する制度を確立しました。

初年度の例大祭には約3,000柱の殉国者名簿を祭祀し、全国からの献花や報告書提出を制度化しています。

なぜ招魂社を作ったの?

国のために命を捧げた英霊を祀ることで国家への忠誠心を醸成しました

これにより近代国家としての祭祀儀礼が定着し、国民統合の象徴として機能しました。

以上の功績を通じて、岩倉具視は内政・外交の両面で近代日本の基礎を築きました。

岩倉具視基本プロフィール

重要なのは生没年と家系、官職、外交活動を通じて近代日本に与えた影響です。

生没年と家系

岩倉具視の生没年は1825年10月26日から1883年7月25日です。

幼名は周丸で、山城国京都の堀河康親の次男として生まれました。

1838年に岩倉具慶の養子となり「具視」の名を賜りました。

家系の流れが複雑で覚えにくいです

京都の公卿としての出自が具視の立場を決定づけました

家系と成長環境が具視の政治的基盤を築きました。

公卿としての階位と役職

公卿は天皇に仕えた高位の貴族を指します。

1854年から1858年に侍従を務め、1862年に左近衛権中将、1867年12月に参与・議定に就任しました。

1871年7月に外務卿、同年右大臣を兼ね、1873年まで務めました。

公卿としての序列や役職の関係が知りたいです

具視は複数の官職を歴任し朝廷改革を主導しました

公卿としての階位と役職が具視の権威を支えました。

外務卿時代の役割

外務卿は外交を統括する最高責任者です。

1871年7月から1873年まで外務卿を兼務し、米国・英国・フランスなど欧米各国と交渉して不平等条約改正の準備期間を2年間確保しました。

外務卿としての交渉戦略をもっと知りたいです

具視は長期間の交渉で条約改正に向けた時間を稼ぎました

外務卿時代の役割が日本の外交戦略を形成しました。

官費留学団への関与

官費留学団は政府が費用を負担する留学生組織です。

1871年に発足した岩倉使節団に全権大使として参加し、欧米6カ国を巡りました。

鉄道・工場・学校施設を現地で視察し、帰国後に殖産興業政策に反映しました。

使節団の成果を詳しく把握したいです

使節団視察が日本の産業化政策に直結しました

官費留学団への関与が帰国後の制度設計に大きく影響しました。

学術的評価と史料研究

史料研究は当時の文書を分析して歴史を解明する手法です。

日記や書簡を基に竹内誠『岩倉具視の生涯』や松岡喜三郎『明治維新と岩倉具視』など2冊の主要研究書が刊行されています。

近年はデジタルアーカイブを活用し、新たに発見された手紙や公文書が分析されています。

史料研究の最新動向が気になります

複数の一次資料から具視の実像がより鮮明になっています

学術的評価と史料研究が具視の歴史的位置づけを深めています。

岩倉具視は生没年と家系、役職、外交活動、使節団視察、学術研究を通じて近代国家形成に欠かせない役割を果たしました。

よくある質問(FAQ)

- 岩倉具視の日記や書簡はどこで閲覧できますか

-

京都大学附属図書館や国立国会図書館で原本や写しを所蔵しています。

多くはデジタル化され、オンラインで閲覧可能です。

- 岩倉使節団が訪れた欧米の主要都市はどこですか

-

ロンドン、パリ、ワシントンをはじめ、ベルリンやウィーンでも制度調査を行いました。

各地で鉄道や教育制度を視察しています。

- 岩倉具視の名言として知られる言葉は何ですか

-

「攘夷と開国は矛盾しない」は『神州万歳堅策』の一節です。

朝廷の権威と外交開放を同時に主張した代表的な言葉です。

- 岩倉具視の功績で殖産興業に関連する取り組みは何ですか

-

日本鉄道会社の設立支援を通じて東北本線や山手線の開業を後押ししました。

殖産興業奨励策の一環として工場建設や新技術導入にも尽力しています。

- 岩倉具視は歴史学界でどのように評価されていますか

-

保守派からは朝廷権威回復の立役者と評価され、開明派からは欧米視察後の制度導入を高く評価されています。

学術研究では両面性が注目されています。

- 岩倉具視に関する最新の研究や論文を知りたい場合は?

-

代表的な著作に『岩倉具視と近代国家形成』や『岩倉具視史料集成』があります。

大学図書館や学術データベースで入手できます。

コメント