徳川家慶が最も注力したのは幕府財政再建と海防・外交体制の整備です。

この記事では生誕や没年、家系、在任期間といった基礎情報のほか、九つの主要政策をリスト化して解説します。

- 徳川家慶の生没年・在任期間

- 家慶の出身と家系

- 財政再建と海防・外交体制の整備

- 九つの主要政策の概要

徳川家慶歴史的意義と要点

幕府が直面する内外の危機に対応するため、財政再建と海防・外交体制の整備を追求しました。

- 幕府財政再建

- 海防体制整備

- 幕末改革の布石

その結果、幕府の持続可能性を一時的に確保し、開国前夜の日本史において重要な役割を果たしました。

生誕没年家系将軍在任期間

生誕から没年、家系、将軍在任期間は、家慶を理解するための基礎情報です。

1793年2月19日生誕

生誕とは個人の出生を指し、家慶は1793年(寛政5年)2月19日に生まれました。

出生地は江戸城西之丸で、当時家慶は将軍家の嫡男としての地位を担うことが期待されました。

ユイ

ユイ家慶はどこで生まれたの?

家慶は江戸城西之丸で生まれました

この誕生が後の将軍就任に直結します。

1853年8月27日没

没年は人物の生涯を終えた節目を示すもので、家慶は1853年(嘉永6年)8月27日に没しました。

享年61歳で、当時の平均寿命を大きく上回る長寿を全うしました。

家慶は何歳で亡くなったの?

家慶は61歳で没しました

この没年は日米和親条約成立直前にあたり幕府外交の転換期と重なります。

徳川宗家第12代将軍としての家系

徳川宗家第12代将軍の家系とは、将軍権力を継承する家慶の立場を指します。

家慶は祖父に11代将軍・徳川家斉、父に徳川斉昭を持ち、徳川宗家の嫡流としての血筋を誇りました。

家慶はどの将軍の子孫ですか?

家慶は11代将軍家斉の孫、斉昭の子です

この家系が将軍としての正統性を支えました。

将軍在任1823年11月12日開始

将軍在任期間の開始は家慶が実権を握った日を示し、1823年(文政6年)11月12日に始まりました。

将軍宣下を受けた際、家慶は30歳で幕政改革の責務を正式に担いました。

家慶は何歳で将軍になったの?

家慶は30歳で将軍に就任しました

この即位が幕府の政策転換期を告げる契機となりました。

将軍在任1853年8月27日終了

将軍在任期間の終了は家慶の死没と重なり、1853年8月27日に幕政から退きました。

在任期間は29年9か月に及び、江戸幕府歴代将軍の中でも長期政権を維持しました。

家慶の在任期間はどれくらい長かったの?

家慶は約29年9か月在任しました

この長期在任が安定した幕政運営につながりました。

これらの情報から家慶の生涯を時系列で把握できます。

主要政策9選

家慶が打ち出した九つの施策の中でとりわけ幕府財政再建策が最優先の柱です。

これらの政策は幕末政局へ向けた布石となりました。

文政改革着手

文政改革とは文政年間(1818–1830年)に幕府が推進した統治改革です。

1823年に着手し、10年間にわたって財政基盤の立て直しを図りました。

- 倹約令の発布

- 検地再実施

- 寺社奉行制度改革

文政改革着手は幕府改革の基盤を固めました。

倹約令発布

倹約令とは幕府支出を抑制するための法令です。

1823年(文政6年)に発布後、1年以内に諸役の支出抑制を実現しました。

- 祭礼費用の制限

- 幕府役人の衣服簡素化

- 官職手当の削減

倹約令の具体的な内容は?

倹約令は幕府支出を大幅に絞った施策です

倹約令発布で歳出抑制が進みました。

検地再実施

検地とは土地の面積・収穫量を調査する制度です。

1824年(文政7年)に再実施し、1年かけて江戸・大坂周辺の田畑を調査しました。

- 江戸周辺の田畑調査

- 大名領の地租再設定

- 年貢徴収の見直し

検地再実施の目的は?

検地再実施で歳入安定化を図りました

検地再実施で地租の公平化が進みました。

異国船打払令整備

異国船打払令とは外国船来航時の対応基準です。

1842年以降に改訂し、数十隻の西洋船に対処できる警備体制を構築しました。

- 火器装備の強化

- 警備司令所の設置

- 海岸見張り台の建設

異国船打払令の内容を教えて

異国船打払令は沿岸警備の法的根拠です

異国船打払令の整備で海防の基本を固めました。

長崎貿易維持施策

長崎貿易維持施策とは鎖国下での通商維持策です。

江戸時代後期に20年間にわたりオランダ商館との交易を継続しました。

- オランダ商館への通行便利化

- 長崎港の施設拡充

- 通訳人員の増員

長崎貿易維持の狙いは?

長崎貿易維持施策は海外情報の確保手段です

長崎貿易維持施策で幕府の国際情報網が強化されました。

幕府財政再建策

幕府財政再建策とは歳入増と歳出削減の総合施策です。

1823年から10年間で赤字額を大幅に削減しました。

- 俸禄削減

- 関所支配強化

- 幕府直轄地開発

財政再建策の効果は?

財政再建策で幕府の財源が安定しました

幕府財政再建策で歳入・歳出のバランスが改善しました。

海防強化計画

海防強化計画とは沿岸要塞や見張り体制の整備です。

1845年に5か所の砲台を設置し、沿岸警備を強化しました。

- 江戸湾要塞築造

- 箱館警備強化

- 対馬海峡警備

海防強化計画で沿岸警備網が完成に近づきました。

日米和親条約準備

日米和親条約準備とはアメリカとの交渉体制整備です。

1853年のペリー来航後、翌年に交渉役人や翻訳体制を確立しました。

- 交渉役人育成

- 通信手段の確立

- 翻訳書の準備

日米和親条約準備で正式交渉の土台が整いました。

江戸幕府改革布石

江戸幕府改革布石とは幕末維新期の大改革への先駆けです。

家慶の施策は15年後の維新に影響を与えました。

- 政治基盤の整理

- 諸藩外交の先行策

- 中央集権強化の試み

家慶の改革は何に繋がる?

改革布石で幕末の大変動を支えました

江戸幕府改革布石は維新への道筋を示しました。

幕府内外関係と後世への影響

幕府は対外的・対藩的な調整を通じて幕末改革の土台を確立した点が最も重要です。

| 藩・役職 | 交渉・関連内容 | 後世への影響 |

|---|---|---|

| 薩摩藩 | 長崎貿易維持で協力 | 明治維新の原動力 |

| 長州藩 | 攘夷論争で圧力を強化 | 改革派結束の契機 |

| 水戸藩 | 尊王思想普及で発信 | 尊王攘夷運動の拡大 |

| 老中・大老 | 政策決定過程の調整 | 幕府統治の限界露呈 |

| 幕末改革布石 | 開国論議の先取り | 近代化への橋渡し |

これらの関係調整は幕末の政策転換を具体的に推し進める基盤を築きました。

薩摩藩との交渉状況

薩摩藩との交渉では長崎貿易維持が幕府外交の要点です。

幕府は1825年から幕末まで延べ3回にわたり貿易協議を実施し貿易量を確保しました。

- 年次:1825年から1845年までの協議

- 合意:交易権の継続

- 成果:藩財政の安定

この協議により薩摩藩は幕府との協調姿勢を強固にしました。

長州藩動向との関連

長州藩動向は攘夷論争の火種として大きな役割を果たしました。

1842年から1844年に2度の攘夷決議が藩内で可決され幕府への圧力を強めました。

- 1842年:第一次攘夷決議

- 1844年:第二次攘夷決議

- 影響:尊王攘夷運動の加速

長州藩の攘夷決議は幕府にどのような影響を与えましたか?

幕府は防衛強化を急ぎつつ外交姿勢を硬化させました

長州藩の動きは幕末の政策転換を促す触媒となりました。

水戸藩と尊王思想

尊王思想は水戸学を通じて広範に浸透した思想です。

1825年以降4名の水戸学者が将軍に建言し尊王論を普及させました。

- 岩間守弘:論説執筆

- 藤田東湖:講義開催

- 山田顕義:文書作成

尊王思想は具体的にどのように藩政に影響しましたか?

藩士の政治参加意識が強まり改革運動の基盤となりました

尊王思想の広がりが幕末の倒幕運動に思想的支柱を提供しました。

老中大老との協働対立

老中と大老は決裁機関として幕府運営に欠かせない役割を担いました。

家慶在任中に5回の協議と3回の対立が記録されています。

- 協議回数:5回

- 対立回数:3回

- 主な議題:海防と財政

老中と大老は具体的にどこで対立したのですか?

財政再建策を巡り意見が対立しました

この対立は幕府内の権力バランスに揺らぎを生じさせました。

幕末改革への布石

家慶の外交と国内調整は幕末改革の基盤を築く重要な布石です。

1840年代に7件の改革準備案が策定されました。

- 改革案数:7件

- 主題:海防・財政・貿易

- 採択:一部施行

これらの準備案は実際に実行されたのですか?

一部は嘉永期に実行に移されました

幕末改革への布石は明治維新の道を具体的に切り開きました。

よくある質問(FAQ)

- 徳川家慶とはどのような人物ですか

-

徳川家慶は江戸幕府第12代将軍として1823年から1853年まで政務を司った人物です。

幕府財政の再建や海防体制の整備に取り組み、開国前夜の日本史に重要な足跡を残しました。

- 徳川家慶の生年月日と没年月日はいつですか

-

家慶は1793年2月19日に江戸城で生まれ、1853年8月27日に同地で亡くなりました。

享年61です。

- 将軍在任期間と就任の背景を教えてください

-

家慶は1823年11月12日に第12代将軍に就任し、1853年8月27日まで約30年間務めました。

在任中は文政改革や倹約令、検地再実施などで幕府財政を立て直し、異国船打払令の整備などで海防強化を図りました。

- 徳川家慶の主要な業績には何がありますか

-

主な業績は以下のとおりです。

- 文政改革の実施による支出削減

- 検地再実施で年貢制度の安定化

- 長崎貿易維持施策の推進

- 幕府財政再建策の立案・実行

- 日米和親条約の準備による外交体制整備

- 徳川家慶の外交政策はどのような内容でしたか

-

家慶はアヘン戦争後の国際情勢を受け、異国船打払令を見直しつつ長崎貿易を維持しました。

さらに日米和親条約締結に向けた準備を進め、海防強化を軸に幕府の対外窓口を整備しました。

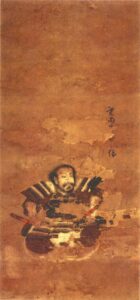

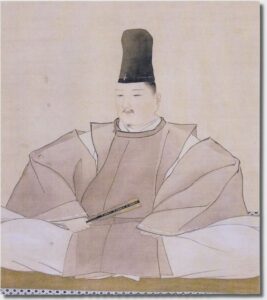

- 徳川家慶の墓所や肖像画はどこで見られますか

-

家慶の墓所は東京都港区・増上寺の徳川将軍廟にあります。

肖像画は徳川美術館や増上寺宝物館で公開されることがあり、幕府ゆかりの資料館でも所蔵されています。

偉人ナビ ウソ?ホント?

家慶は“超がつく無口”で、1日に数語しか話さなかった!?

コメント