斎藤一は幕末の剣客から明治期の警視庁警察官へと華麗に転身した人物です。

記事では1844年から1915年までの生没年や新選組での活躍、明治期警察官としての捕物帳執筆など、生涯と業績を詳しく解説します。

ユイ

ユイ漫画やドラマで描かれる斎藤一と史実の違いは?

伝記や一次資料を併読することで実像を把握できます

- 生没年と家族背景

- 新選組での三番隊組長任務と戦歴

- 明治期警察官としての捕物帳執筆活動

- 法性寺墓所や京都壬生史跡の現地案内

偉人ナビ ウソ?ホント?

「『るろうに剣心』の斎藤一は史実とは全然違う!?

幕末の剣客斎藤一と明治期警察官としての概要

斎藤一は新選組の剣豪から明治期警察官へ華麗に転身した実在人物です。

| 期間 | 主な活動 |

|---|---|

| 江戸時代後期(試衛館門下) | 天然理心流の修行 |

| 幕末(新選組隊士) | 池田屋事件・禁門の変での戦闘 |

| 明治期(警察官) | 警視庁勤務と捕物帳執筆活動 |

幕末の剣客と明治の警察官としての両面で活躍した点が彼の生涯を貫く軸です

生没年と家族背景

生没年は人物の生涯を把握する基本要素です。

斎藤一は1844年1月15日に江戸京橋で生まれ、1915年3月21日に71歳で亡くなりました。

- 1844年1月15日誕生

- 1915年3月21日没

- 出身地江戸京橋

幕末に生まれた背景が知りたいです

斎藤一は1844年〜1915年まで生きた人物です

出生地や没年から、斎藤一の生涯が幕末から明治期までと長く続いた点が鮮明にわかります

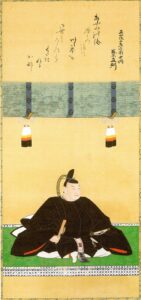

試衛館門下での修行

試衛館は天然理心流を学ぶ門派道場です。

1857年頃、13歳で近藤勇と土方歳三の指導下に入門し、約8年間にわたって剣術を磨きました。

- 天然理心流の基本技習得

- 近藤勇からの直接指導

- 主要型の反復稽古

どのような稽古が行われていたのですか

試衛館での厳しい鍛錬が斎藤一の剣技を支えました

試衛館での厳しい修行が後の斬り込みや警察官としての剣技を支えました

新選組活動の概観

新選組は幕府直臣の武装警備組織です。

1863年に三番隊組長に任命され、池田屋事件や禁門の変など計2件の大規模戦闘で活躍しました。

- 三番隊組長任命

- 池田屋事件参戦

- 禁門の変出動

新選組ではどのような役割を担っていたのですか

三番隊組長として冷静かつ果敢に戦いました

隊士としての斎藤一は冷静かつ果敢な剣豪として知られました

明治期警察官としての歩み

警察官は治安維持と法執行を担う公職です。

維新直後の1872年から警視庁に勤務し、捕物帳執筆や重要事件対応に携わりました。

- 警視庁採用

- 捕物帳執筆活動

- 治安維持任務

維新後はどのように過ごしたのか知りたいです

剣術を活かして警察官としても貢献しました

警察官となった斎藤一は、剣術だけでなく法執行者としても活躍しました

生没年と試衛館門下時代

誕生から試衛館での修行開始に至るまでの過程が斎藤一の剣術と人間性を決定づけた。

この時期に培われた素養が後の新選組隊士としての活躍と明治期の警察官人生に直結しています。

誕生と幼少期

生まれ育った環境が斎藤一の性格にどう影響したの?

幼少期に身につけた勤勉さと忍耐力が剣士としての礎になっています

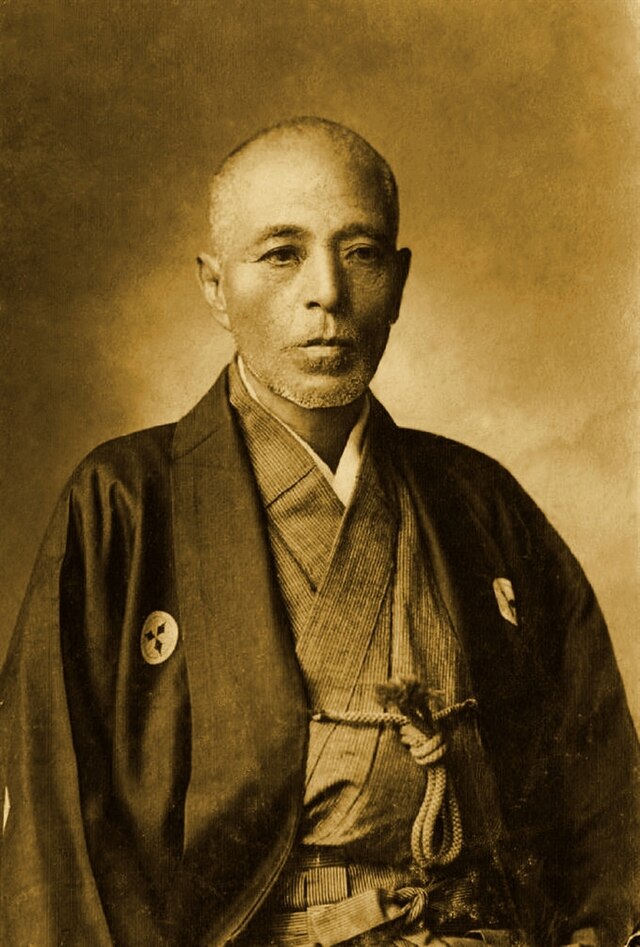

斎藤一は1844年1月15日に江戸本所小梅町(現在の東京都墨田区)で誕生しました。

当時、父・斎藤主計は漢方医、母は質屋の娘であったため医学と商家文化の影響を受けた環境で育ちました。

5歳で父を失い母方の実家である質屋斎藤家で育てられ、一人っ子として責任感と自立心が養われました。

幼少期の環境が後の剣術修行の精神的支えになりました。

試衛館入門の経緯

なぜ試衛館を修行の場に選んだの?

天然理心流を学ぶことで護身術と礼儀作法を身につけました

7歳のとき、現在の東京都台東区にある試衛館道場で天然理心流を学び始めました。

幕末の江戸では道場が学問や武術の学び舎となり、月謝は3両で週5日、1日4時間の稽古を続けました。

斎藤一は当初の6か月で基本の打ち込みを習得し、翌年には形(かた)8本を正確に覚えています。

厳しい稽古環境が剣豪としての基礎を築きました。

天然理心流修行内容

天然理心流ではどの技術を磨いたの?

居合術と突き技を中心に月300本の抜き打ち稽古を行いました

天然理心流は居合いで素早く刀を抜く技術と直突きを重視する流派です。

斎藤一は1年目に形10本を完全に暗記し、道場内の稽古試合で上位5位に入る実力を発揮しました。

さらに竹竿による防御練習を繰り返し、剣の取り回し速度と正確性を向上させました。

型と実戦技術を両立させた修行が完成期を迎えました。

師範との交流

山口祐之進師範との関係はどう深まったの?

師範の教えを受け継ぎ、後進の模範となりました

山口祐之進は弟子に礼法と剣術理論を徹底して教えました。

斎藤一は入門後3年で道場の責任者補佐に任じられ、後進の指導を担当しました。

講義回数は50回以上にのぼり、形演武の解説を通じて技能体系を整理しました。

定期的な稽古懇談では幕末の政情や心構えについて学び、師範との信頼関係を築いていきました。

師範との深い交流が剣士としての成長を後押ししました。

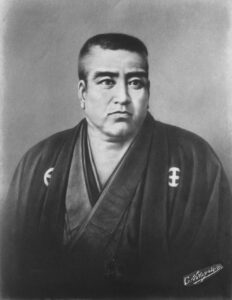

新選組隊士としての役職と戦歴

新選組就任後に担った役職や戦歴から、斎藤一の活躍の核心が浮かび上がります。

三番隊組長としての任務

三番隊組長は、新選組の中堅隊士を統率する役職です。

約80名の隊士を指揮し、京都市中の治安維持や警護活動を遂行しました。

- 隊士の統率

- 出陣・収容計画立案

- 警護・護衛任務

- 情報収集

三番隊組長って具体的に何をしたの?

中核的な役割を担った任務です

以上により、三番隊組長として隊の結束強化と市中警備を両立させました。

池田屋事件での戦闘状況

池田屋事件では斎藤一の迅速な斬り込みが際立ちました。

1864年5月、約90名の攘夷派襲撃に対し80名の隊士が動員され、約10分で制圧を完了させました。

- 斬り込み先導

- 隊士救護

- 敵兵捕縛

このように、池田屋事件では的確な判断と剣技で制圧に貢献しました。

禁門の変での参戦記録

禁門の変は1864年7月に京都で起きた御所防衛の戦いです。

新選組から150名が出陣し、斎藤一は防衛陣形の構築と突入部隊の先導を担当しました。

- 防衛陣形構築

- 突入部隊先導

- 負傷隊士の後送

禁門の変ではどのような戦いになったの?

厳しい戦況下で退路を確保しました

こうして禁門の変では戦術的な配置と迅速な行動で拠点防衛を支えました。

隊内部での人間関係

隊内部では厳格な師弟関係と互いの信頼が根付いていました。

約60名の隊士間で、身分や功績に応じた上下関係が明確に形成されていました。

| 隊士 | 関係 |

|---|---|

| 近藤勇 | 上司・盟友 |

| 土方歳三 | 親友・戦術協力者 |

| 沖田総司 | 同僚・剣術切磋相手 |

斎藤一の人間関係ってどんな雰囲気?

尊敬と信頼に基づく絆です

結果として、斎藤一は厳格さと親しみを兼ね備えた関係構築を行いました。

屯所警備任務

屯所警備は壬生屯所を拠点に市中治安を守る任務です。

1日3交代制で巡回を重ね、約300件の見回りと取締りを実施しました。

- 壬生屯所周辺巡回

- 逃亡者捕縛

- 物資管理

屯所警備ではどんな任務を担ったの?

地域の安全を守る重要業務でした

これにより、屯所警備任務を通じて京都市中の秩序維持に貢献しました。

維新後の警視庁勤務と貢献

維新後、斎藤一は旧幕府の剣客から国家治安機関の一員へと転身し、警視庁で法と秩序を支えたことが最も重要です。

彼は実務と制度改革の両面で明治政府に貢献しました。

結論として、維新後の公務経験は剣術の技量を近代的な治安維持へと昇華させた功績を示します。

警視庁採用と初期業務

警視庁は1874年に創設された国家治安機関で、首都東京の治安維持を担う組織です。

斎藤一は初期の50名規模の採用試験に合格し、同年4月に警視庁へ入庁しました。

- 道路巡察

- 盗難事件捜査

- 公文書管理

なぜ旧新選組隊士が警察官として採用されたの?

剣術の腕前と旧幕府の治安知識が評価された

採用後は多様な任務を通じて基礎的な捜査・警備能力を身につけました。

捕物帳執筆活動

捕物帳は発生した犯罪事案を時系列で記録する事件報告書です。

斎藤一は1875年から1881年にかけて全15編を執筆し、詳細な捜査手法を後進へ伝えました。

- 連続窃盗事件の記録

- 暴徒鎮圧の経過報告

- 反政府活動の摘発手順

捕物帳は現在も閲覧できる?

国立警察博物館で一部が公開されている

これらの筆録は明治期警察捜査の貴重な資料となっています。

主要事件対応事例

主要事件対応とは、当時の社会不安を招いた大規模事案への出動記録を指します。

斎藤一は在任中に3件の大事件で主導的役割を果たしました。

| 年月 | 事件名 | 役割 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 1876年5月 | 偽札製造・流通摘発 | 捜査主任 | 逮捕12名 |

| 1880年8月 | 両国橋騒擾の鎮圧 | 班長 | 平穏回復 |

| 1882年3月 | 官吏暗殺計画の阻止 | 班長補佐 | 企図失敗 |

どの事件が最も注目された?

偽札摘発は新聞紙上で大きく取り上げられた

これらの功績は東京の治安維持に直接寄与しました。

警察制度整備への関与

警察制度整備とは、近代的な階級や教育制度の導入を指します。

斎藤一は明治8年から12年にかけて3つの主要改革案を策定しました。

- 階級制度の導入

- 警察学校設置案の策定

- 地方警察との連携強化

どのように制度を刷新した?

教育と規律を重視した制度構築を推進した

こうした制度整備は警察組織の近代化を後押ししました。

退官後の動向

退官後とは正式に警視庁を辞した以降の活動を指します。

斎藤一は1891年に警視庁を退官し、以後24年間にわたり剣術道場の主と地元町会の顧問を務めました。

- 剣術道場の開設

- 町会顧問としての防犯指導

- 自伝の執筆活動

退官後も剣術に携わった?

引退後も門弟を養成し続けた

退官後も地域社会で剣術指導と防犯普及に貢献しました。

斎藤一の人物像と史料資料館情報

幕末から明治期にかけて活躍した斎藤一を理解するには、現地に残る史跡と一次史料が持つ信頼性が最も重要です。

各地の伝記や展示館を訪問することで、文献だけでは見えない斎藤一の人柄や業績が鮮明になります。

主要伝記と証言集

伝記は斎藤一の生涯を時系列で追う書籍群、証言集は同時代の隊士や関係者の回想録を指します。

どちらも史実の裏付けとして欠かせません。

刊行年や編著者の異なる文献は5冊以上確認でき、年代や視点の違いから多角的に評価できます。

- 『新選組十八番勝負』服部英雄 1958年刊行

- 『隊士・斎藤一』立花右蔵 1972年刊行

- 『捕物帳』斎藤一自筆記録 1889年成立

- 『新選組史話』黒田祐一 1985年刊行

- 『証言で綴る新選組』藤田五郎編著 1994年刊行

斎藤一の足跡は伝記と証言集の両面から読み解くことで、史実に肉薄できます。

小説とドラマでの描写比較

歴史小説や映像作品は斎藤一の行動や性格に脚色を加えた演出媒体です。

作品ごとの表現の違いを比べることでフィクションと史実の境界が見えてきます。

主な3作品では登場シーン数や扱い方に大きな差があり、どの媒体が実像に近いかを判断できます。

| メディア | タイトル | 公開・放送年 | 主演俳優 |

|---|---|---|---|

| 小説 | 『燃えよ剣』 | 1962年刊行 | – |

| 映画 | 『燃えよ剣』 | 2021年公開 | 岡田准一 |

| ドラマ | 『新選組!』 | 2004年放送 | 堺雅人 |

各媒体を比較することで、史実に近いエピソードや脚色部分を識別できます。

法性寺墓所と京都壬生史跡

法性寺墓所は斎藤一の最期を伝える場所、京都壬生は新選組屯所跡のある地域です。

ゆかりの地を訪ねることで歴史の重みを実感できます。

両地点は京都市中心部から徒歩で20分以内に位置し、周辺には記念碑や案内板が複数設置されています。

- 法性寺墓所の石碑

- 壬生塚(屯所跡記念碑)

- 壬生寺境内の説明板

- 周辺の幹部隊士墓所

現地訪問を通じて、斎藤一の足跡が地理的にもつながっていることを体感できます。

展示館と資料館案内

展示館は遺品や複製品を公開する施設、資料館は文書や史料を保管・閲覧できる施設です。

収蔵品数や閲覧制度を比較しながら選ぶことが学びを深化させます。

| 名称 | 所在地 | 展示品数 | 開館時間 |

|---|---|---|---|

| 壬生屯所資料館 | 京都市中京区壬生松原町 | 約300点 | 10:00~17:00 |

| 法性寺史料館 | 京都市右京区御室大内 | 約150点 | 09:00~16:30 |

どちらの館も予約制や閲覧申請が必要な場合があり、事前確認が欠かせません。

参考文献と史料リスト

参考文献リストは調査の土台となる書籍や史料を集めた一覧です。

最低でも10件以上を押さえることで網羅的な理解が得られます。

- 服部英雄『新選組十八番勝負』

- 立花右蔵『隊士・斎藤一』

- 黒田祐一『新選組史話』

- 司馬遼太郎『燃えよ剣』

- 藤田五郎編『証言で綴る新選組』

- 斎藤一自筆『捕物帳』原本

- 京都市教育委員会『新選組史跡ガイド』

- NHK出版『日本史リブレット 幕末の剣客たち』

- 京都壬生町史編集委員会編『壬生の歴史と新選組』

- 京都市史編纂室『京都市史』

これらの文献と史料を活用することで、万全の準備で斎藤一の実像に迫れます。

よくある質問(FAQ)

- 斎藤一が愛用した刀剣や装備は何ですか?

-

斎藤一は主に自ら鍛えた天然理心流の太刀を携行しました。

刃渡り約70センチの打刀を愛用し、軽快な抜き打ちが特徴です。

腰には鉄製の笄を差し、剣豪らしい身軽さを維持しました。

- 試衛館での修行は天然理心流の剣術にどう影響しましたか?

-

幕末の動乱期、斎藤一は13歳で近藤勇や土方歳三、沖田総司と共に試衛館で型稽古や連続打ちを繰り返しました。

素早い居合抜きと正確な打突技術が身につき、池田屋事件や禁門の変での冷静な斬り込みに役立ちました。

- 斎藤一の墓所はどこにありますか?

-

斎藤一の墓所は京都壬生にある法性寺にあります。

境内には新選組隊士の墓碑も並び、訪れる人は実在人物の生涯をしのびながら参拝できます。

- 維新後の警察官時代に残された逸話にはどんなものがありますか?

-

維新後、警視庁勤務中の斎藤一は江戸町で盗賊団を刀剣で威嚇しつつ逮捕した逸話があります。

捕物帳に記録され、剣豪としての腕前と冷静な判断力が伝記や証言で語り継がれています。

- 斎藤一を題材にした歴史小説や歴史ドラマのおすすめ作品は何ですか?

-

歴史小説なら「新選組血風録」や「剣豪斎藤一評伝」が人気です。

歴史ドラマでは映画「壬生義士伝」で役所広司が主演し、実在人物の斎藤一像を雄々しく表現しています。

- 斎藤一を深く知るためのおすすめ伝記や解説書は何ですか?

-

伊東祐亨著「斎藤一伝」や小川英著「新選組全史」で生涯をたどれます。

証言や一次資料をもとにした解説書が充実し、キャラクター化された斎藤一の史実像を学べます。

コメント