新選組で「魁先生」と称された先陣を切る行動力が最も重要です。

1844年の生誕から1867年の油小路事件での戦死までの生没年と主要活動を4つの事例で解説します。

- 新選組八番隊組長としての先陣行動

- 池田屋事件での褒賞金20両下賜

- 御陵衛士としての策謀と砲術免許取得

- 油小路事件での戦死

偉人ナビ ウソ?ホント?

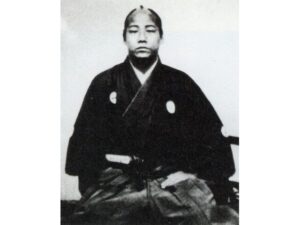

藤堂平助は“イケメンすぎて女性に人気No.1隊士”だった!?

幕末の若き剣豪藤堂平助の概略

幕末動乱期の活躍概観

藤堂平助は幕末動乱期に新選組の主要戦闘に積極的に参加しました。

1864年から1867年までの4年間で3つの大規模事件に先陣を切る行動力を示しました。

この時期の奮闘が平助の代表的な功績です。

八番隊組長としての役割

八番隊組長は新選組内の部隊を統率する要職です。

平助は1864年から半年間、約50名の隊士を指揮して隊の規律維持と戦闘準備を担いました。

組長としての責任を果たすことで信頼を獲得しました。

異名魁先生の由来

魁先生という異名は「先駆ける者」を意味します。

池田屋事件や油小路事件で先陣を切り、5度にわたって激戦を乗り越えた功績から名付けられました。

この異名は平助の勇猛さを象徴します。

池田屋事件での褒賞

1864年6月5日の池田屋事件で平助は額裂傷を負いながらも先陣を務めました。

その奮戦に対して20両の褒賞金が下賜され、新選組内外で高く評価されました。

この褒賞が平助の名声を高めました。

数え年24歳の短い生涯

藤堂平助は1867年11月18日の油小路事件で戦死し、数え年24歳で生涯を終えました。

1844年生まれの23年間に剣術、砲術を修め、3つの大規模戦闘を経験しました。

若くして散ったその生涯は幕末史に深い印象を残しています。

最後まで剣豪としての誇りを貫いた姿から、幕末の激動期における若き武士の意義が鮮明に理解できます。

生没年と出自から見る藤堂平助の原点

藤堂平助の原点は、その生没年と出自にあり、特に若くして幕末の渦中に身を置いた1844年生誕が際立つ。

以下の各項目で生年と出自に関する詳細を確認します。

1844年天保15年生誕

天保15年は幕末の1844年を指し、江戸幕府の安定と揺らぎのはざまを象徴する時期です。

藤堂平助は1844年に誕生し、没年1867年までの23年間で剣豪として成長を遂げています。

ユイ

ユイ平助はどのような時代背景で生まれたの?

幕末動乱期の序幕に当たる時期である

若年で剣術に親しんだ背景には動乱が影響していたといえます。

『維新階梯雑誌』の出自説

『維新階梯雑誌』は明治期に編まれた歴史書で、平助の出自に関する貴重な一次資料です。

同書には平助を『藤堂秉之丞の側室の子』と記す一行の記述があり、諸説の根拠を示しています。

出自説にはどんなバリエーションがあるの?

落胤説や養子説など複数の説が並存している

この記述を糸口に各種の出自説を比較検討できます。

津藩名張藤堂家との関係

津藩名張藤堂家は伊勢国名張を治めた藩主家系であり、平助の一門ともいわれています。

一部史料では名張藤堂家の落胤説を2点確認できるため、系譜の繋がりが取り沙汰されています。

名張藤堂家との関連性はどの程度確か?

一次資料の齟齬があり断定できない

豊富な説を照合して正確な系譜を探る必要があります。

諱宜虎と変名南部与七郎

諱宜虎は後に本名として記される名前で、南部与七郎は変名として使用されました。

史料には宜虎表記が5件、南部与七郎表記が3件現存しており、それぞれ活動状況を示しています。

なぜ変名を使い分けたの?

諜報活動や身元隠匿の目的があった

複数の名前が歴史像を多面的に描き出しています。

江戸育ちの武人素養

江戸育ちとは、幕末の江戸城下で武芸を修めた環境を指し、平助の剣術基盤を築いた場です。

江戸では北辰一刀流や天然理心流の稽古場が4か所存在し、平助はそのうち2道場で修行しています。

どの流派で修行したの?

北辰一刀流と天然理心流の両方に通った

武芸の多角的修練が平助の剣の冴えを支えています。

池田屋事件での先陣奮闘

池田屋事件では先陣を切る勇猛さが最も重要です。

新選組隊士の先頭に立ち、敵の襲撃から仲間を守りました。

庭先警護で負った額裂傷

1864年6月、庭先の門口で敵の先手に備え一人先陣を切った際に額に深い裂傷を負いました。

庭先警護ってどんな戦い方をしていたのだろう

藤堂平助は警護の最前線で待ち構え、敵の侵入を最も早く食い止めました

重刃を振るう中でも的確に刃を受け流し、仲間への被害を最小限に抑えた功績が際立っています。

危篤状態からの奇跡的回復

負傷後は数日間意識不明の重篤な状態に陥りましたが、医師たちの手当てを受けて回復を果たしました。

重傷からどうやって立ち直ったのだろう

集中治療を受けたのち、再び隊に復帰できるまで回復しました

戦場での治療設備が乏しい中、驚異的な回復力を示した例として語り継がれています。

褒賞金20両下賜の経緯

幕府は先陣奮闘を称え、額裂傷の負傷報告書をもとに褒賞金20両を下賜しました。

戦功としてどのように認められたのだろう

先陣を守り抜いた功績を正式に評価されました

褒賞金は新選組内でも最高額のひとつに数えられ、彼の功績がいかに大きかったかを物語っています。

近藤勇らとの共闘場面

池田屋事件では近藤勇や土方歳三らとともに庭先から屋内まで突入し、連携攻撃を展開しました。

隊長たちとどう連携して戦ったのだろう

藤堂平助は八番隊を統率し、近藤勇隊と連動して敵を包囲しました

隊の隊列を維持しつつ、窮地に陥った仲間を迅速に支援した動きが高く評価されています。

若き剣豪としての評価

若干20代前半ながら文武両道に秀で、「魁先生」の異名を得るほど剣技と行動力が際立っていました。

どんな点が若き剣豪と評されたのだろう

美男子と評された容姿と冷静な判断力が剣術の冴えと相まって称賛されました

池田屋事件での先陣奮闘は多くの記録に取り上げられ、その若さと剣豪ぶりが後世に伝わっています。

この先陣奮闘が藤堂平助の名声を不動のものとし、新選組内での地位を確固たるものにしました。

御陵衛士としての活動と策謀

御陵衛士としては、新選組を離脱して皇室警備と農兵組織の構想に注力した

| 活動項目 | 実施時期 | 内容概要 |

|---|---|---|

| 高台寺党結成への離脱理由 | 慶応3年3月(1867年4月) | 新選組を離脱し御陵衛士に参加 |

| 韮山塾での砲術免許取得 | 慶応3年8月23日 | 砲術免許を取得し兵器運用技術を習得 |

| 水野弥太郎との結びつき | 慶応3年4月 | 侠客を懐柔し御陵衛士の人員増強に貢献 |

| 農兵組織計画の概要 | 慶応3年春 | 数百名規模の農兵結成計画を立案 |

| 坂本龍馬への移転忠告 | 慶応3年夏 | 近江屋訪問時に移転先を助言 |

以上の動きを通じて、藤堂平助は御陵衛士として策謀を巡らしながら皇室護衛と地域防衛に尽力したのです。

高台寺党結成への離脱理由

慶応3年3月に結成された御陵衛士(高台寺党)は、皇室警備を目的とした組織です

慶応3年4月、平助は新選組を離脱し高台寺党の主要構成員となった

なぜ平助は慶応3年4月に新選組を離脱したの?

皇室警備を優先するために、より機動的な組織参加を選んだのです

この離脱により古参の志士らと連携しやすくなり、御陵衛士の活動拡大に貢献したのです。

韮山塾での砲術免許取得

韮山塾は江川英龍が主宰した蘭学と砲術の私塾です

慶応3年8月23日、平助は塾で砲術免許を取得して大筒の運用技術を証明しました

砲術免許取得にはどんな試験があったの?

実戦を想定した射撃と整備技術を実技で認定されたのです

免許取得により御陵衛士の火力強化を図る原動力になりました。

水野弥太郎との結びつき

水野弥太郎は美濃地方の侠客で土木事業にも通じた人物です

慶応3年4月、平助は弥太郎と会合し、約300名の侠客や地元浪人を懐柔しました

- 侠客300余名を動員

- 土木資材調達の支援

水野弥太郎はどうやって協力を約束させたの?

人情と利益を組み合わせた交渉術を用いたのです

この結びつきが御陵衛士の人員基盤を大幅に拡充したのです。

農兵組織計画の概要

農兵組織は農民を自衛力として訓練する民兵です

平助は美濃で約500名規模の農兵編成を計画しました

- 訓練内容:剣術と歩兵戦術

- 装備:三挺連発銃と槍

- 編成単位:十人組ごと

農兵組織の訓練はどこで行ったの?

地元村落の空き地を射撃場としたのです

この計画は地域防衛と士気向上に大きく寄与しました。

坂本龍馬への移転忠告

近江屋は坂本龍馬が居住した京都の屋敷です

慶応3年秋、平助は近江屋を訪れ、龍馬の警護体制を強化して移転を勧めました

- 付近の門限と堅牢性

- 風向きによる防備の弱点

なぜ平助は移転を忠告したの?

暗殺リスクを減らすために屋敷の防備状況を分析したのです

忠告は受け入れられなかったものの、平助の先見性を示しています。

油小路事件での最期と辞世

油小路事件は慶応3年11月18日夜から19日未明にかけて発生し、藤堂平助が最後まで示した勇猛果敢さが最も重要です。

本戦闘で彼は同志と共に伊東甲子太郎の遺体奪還を試み、幕末動乱期の象徴的な最期を遂げました。

結論として、油小路事件での死は藤堂平助の剣豪としての意義を際立たせます。

未明の討ち入り戦闘

「討ち入り」は敵地へ夜襲をかける戦術で、11月18日夜から19日未明にかけて屋敷へ侵入しました。

隊士は懐中の明かりを抑え、闇に紛れて主屋へ突入し、遺体奪還を開始しました。

未明の戦いはどう始まったの?

深夜に敵陣へ接近し、闇にまぎれて主屋へ突入しました

結論として、深夜の奇襲が成功の鍵となりました。

同志七名との壮絶な連携

平助を含む8名は事前に隊形を定め、7名の同志と無言で連携しながら屋敷中央を目指しました。

各人は声を抑えつつ互いの動きを確認し、一体となって迅速に警備を突破しました。

同志とはどんな連携を取ったの?

声を出さず位置を合わせ、一斉に進軍しました

結論として、無言の阿吽の呼吸が連携の要でした。

戦死時の年齢二十四歳

藤堂平助は1867年11月18日に満23歳(数え24歳)で戦死しました。

若年ながら多くの戦闘経験を経て、最後まで八番隊組長として隊を率いました。

本当に24歳だったの?

満23歳であり、当時の数え年では24歳でした

結論として、極めて若い年齢で幕末史に名を刻みました。

辞世句の全文解読

辞世句は死に際の心境を詠む詩で、「益荒雄の七世をかけて誓ひてし ことばたがはじ大君のため」という2行から成ります。

前半の「七世」は7世代を意味し、不朽の誓いを強調します。

後半は「大君」すなわち天皇への忠誠を宣言しています。

辞世句の意味を教えてほしい

七世代にわたる誓いとして天皇への忠誠を詠んでいます

結論として、永遠の忠義と不退転の決意を示した歌です。

京都戒光寺の墓碑由来

京都・泉涌寺塔頭の戒光寺に「伊東甲子太郎と同日同所戦死、藤堂平助宜寅、年二十四歳」と刻まれた墓碑があります。

没後すぐに建立され、新選組や御陵衛士の証言をもとに作られました。

墓碑には何と刻まれているの?

「年二十四歳」の年齢と戦死の状況が明記されています

結論として、墓碑が生涯と最期を今日に伝え続けています。

よくある質問(FAQ)

- 藤堂平助の生没年や年齢設定、誕生日設定、身長体重などの基本プロフィールは?

-

生年は1844年(天保15年)、没年は1867年12月13日で、数え年24歳で戦死しています。

誕生日の正確な月日や体重は記録に残っていませんが、身長は約153cmと小柄でした。

です。

- 藤堂平助の戦闘シーンはどのように描かれ、槍使いとの戦術的違いは何か?

-

藤堂平助は池田屋事件や油小路事件で打刀を駆使し、一対一の斬り合いで先陣を切る戦闘シーンが印象的です。

槍使いは歩幅を活かした距離戦を得意とし、隊の盾役や突撃役を担う点が異なります。

- 藤堂平助の性格分析や名言集にはどんな特徴がある?

-

勇猛果敢で先陣を切る行動力が際立ち、冷静な判断力も兼ね備えていたと評価されます。

代表的な言葉に「義のためには我が身を顧みぬ」があり、隊士たちの士気を高めました。

- 同人誌やファンアート、コスプレ衣装などのファン活動では藤堂平助がどのように扱われている?

-

同人誌では短編小説やイラストレーションで若武者らしい活躍が描かれ、ファンアートでは小柄さと凛々しさを強調した作品が人気です。

コスプレ衣装は羽織・袴の再現度が重視され、フィギュアコレクションにも力が入れられています。

コメント