特に、谷三十郎のプロフィールとして生年月日から新選組での功績までを5項目で整理することが重要です。

この記事では家系や剣術修練から家督相続、新選組での昇格と褒賞獲得まで、主要業績を網羅的に解説します。

- 生年月日と出身地

- 剣術修練と家格背景

- 家督相続と断絶出奔

- 新選組での昇格および褒賞獲得

偉人ナビ ウソ?ホント?

新選組最初の“脱退者”は谷三十郎だった!?

家系幼少期剣術修練

家系の家格と幼少期の剣術修練は後年の活躍を支えた最も重要な礎となる

| 見出し | 内容 |

|---|---|

| 備中松山藩旗奉行家の背景 | 旗奉行家120石・役料20石の家格 |

| 父三治郎からの剣術指南 | 直心影流師範による日々の稽古 |

| 幼少期の生活環境 | 松山城下町での武家屋敷暮らし |

| 家督相続近習役就任 | 1853年、21歳で家督と近習役 |

| 家断絶出奔の経緯 | 1856年、24歳で断絶・出奔 |

家格と剣術修練が重なり合い、谷三十郎の剛勇を形成したことが明らかになる。

備中松山藩旗奉行家の背景

旗奉行は藩の儀式や警備を統括する役職で、松山藩では重臣に次ぐ実力者とされた

家は120石・役料20石を支給され、中級家臣として城下町での立場を確立していた

旗奉行家の家格が三十郎の武士としての基盤となった。

父三治郎からの剣術指南

直心影流は江戸時代中期に栄えた流派で、三治郎はその師範を務めた

幼少期から1日2時間以上、約16年間にわたり立木打ちや切り返しの稽古を課し、剣技の基礎を徹底的に鍛え上げた

父の厳格な指導が基礎技術を磨き上げた。

幼少期の生活環境

武家屋敷は規律と年中行事が重視される場で、日々の礼法や藩務にも参画した

10歳頃まで松山城下の屋敷で弟・万太郎と過ごし、週5日以上の稽古を継続しながら城下町の暮らしに慣れ親しんだ

剣術と藩務が一体となる環境が剣豪への礎を築いた。

家督相続近習役就任

家督相続は家の当主権を継承する儀式で、家臣としての最高位を得る要件となる

1853年1月、21歳で父を継ぎ、藩主・板倉勝静の近習役として知行120石・役料20石を支給され、俸禄を受け、松山城で侍従を務めた

家督相続が藩主直轄の立場を得る起点となった。

家断絶出奔の経緯

家断絶は知行と役料を剥奪される処分で、家臣の身分が取り消される厳しい措置を指す

1856年10月、24歳で不祥事を理由に知行120石・役料20石を没収され、弟・万太郎とともに大阪南堀江町で約2年間の出奔生活を送った

出奔が新選組加入への第一歩となった。

新選組活躍褒賞

新選組で最も重要なのは実績に見合った褒賞を獲得した点です

八番組長昇格と任務

八番組長は新選組隊士を統率する指揮官の一つです

1864年12月に八番組長へ昇格し、約30名の隊士を管轄して京都市街の警備任務を遂行しました

ユイ

ユイ八番組長の具体的な役割は何?

京都の治安維持を主導しました

谷三十郎は組内の中核指揮官として評価を高めました

七番組組長槍術師範就任

槍術師範は隊士への槍術指導責任者を指します

1865年4月に七番組組長兼槍術師範に就任し、延べ200名超の隊士へ槍術を教授しました

槍術師範としての指導内容は?

新選組隊士の戦力向上に貢献しました

谷三十郎は戦技指導で組内の戦闘力を底上げしました

池田屋事件褒賞17両獲得

池田屋事件は1864年6月に発生した攘夷派摘発事件で、谷三十郎は土方隊の一員として参戦しました

事件終結後に17両の褒賞を賜り、刀装具や装備品の充実に充てられました

池田屋事件での戦闘役割は?

決死隊として突入を支援しました

褒賞17両は隊内屈指の功績を示す証です

ぜんざい屋事件防衛献金獲得

ぜんざい屋事件は大坂での焼討ち防止作戦で、谷三十郎は両隊の協調を指揮しました

加賀屋四郎兵衛から3万1500両の献金を獲得し、隊の物資調達に充当しました

防衛献金の使途は?

食料や火薬の補充に活用しました

この献金は新選組の大坂拠点維持に役立ちました

戦闘評定と歴史的評価

戦闘評定は参戦ぶりや指揮能力を公式に評価する制度です

当時の記録や近代史家の研究では2種類の評価基準が確認され、谷三十郎は指揮と戦闘両面で高得点を得ています

| 評価者 | 評価内容 |

|---|---|

| 新選組内公式記録 | 組織統率能力に優れる |

| 斎藤一の証言 | 戦場での冷静な判断力を称賛 |

| 近代歴史学者の分析 | 実務的指導力と戦術適応力を評価 |

戦闘評定から読み解く実像は?

坂本龍馬や西郷隆盛と比較しても遜色ありません

評定と証言は谷三十郎の多面的な能力を裏付けます

最後に

谷三十郎はこれらの昇格と褒賞を通じて新選組内で確固たる地位を築きました

参考文献公的資料一覧

歴史を深く掘り下げるには、一次史料と専門的研究を組み合わせることが最も重要です。

| 資料名 | 著者・編者 | 分類 | 収録・発行年 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 新選組血風録 | 司馬遼太郎 | 伝記小説 | 1972年 | フィクション要素を交え人物像を描写 |

| 本傳寺所蔵史料 | 本傳寺事務局 | 古文書 | 江戸後期 | 谷三十郎の墓碑銘や位牌記録を収録 |

| 備中松山藩史文献 | 備中松山藩史編纂委員会 | 藩史資料 | 明治期 | 藩主の命令書や家督相続関連文書を網羅 |

| 禁門の変捕縛者証言記録 | 京都府警古文書課 | 証言録 | 1864年 | 捕縛者8名の証言を当時の写本で保存 |

| 近世史研究資料 | 日本歴史学会 | 学術論集 | 2010年 | 論文15編をまとめ最新の解釈を提示 |

これらの資料を照合することで、谷三十郎像を多角的に確認できます。

新選組血風録司馬遼太郎

『新選組血風録』は、司馬遼太郎が新選組を小説的に再構築した作品です。

全8編で構成され、約400ページにわたり主要隊士の逸話を描いています。

「新選組血風録は史料としてどこまで信頼できるの?」

フィクション部分と史実部分を区別して読むことが大切です

作品としての面白さと史実情報を分けて楽しむことができます。

本傳寺所蔵史料

本傳寺が所蔵する江戸後期の古文書は、谷三十郎の墓碑銘や位牌を含む5点の資料で構成されています。

これらは遺族伝承を裏付ける貴重な一次史料です。

「寺に残る記録は具体的に何が分かるの?」

墓碑銘から没年月日や戒名を正確に確認できます

家族や没後の扱いまで詳細な情報を残しています。

備中松山藩史文献

備中松山藩が編纂した藩史は、家督相続や奉行職の命令書など100点以上の文書を収録します。

出奔までの経緯を藩内部の視点から追えます。

「藩史はどの範囲をカバーしているの?」

藩主板倉勝静との関係や不祥事の記録が含まれます

藩内資料としての信頼性が高く、家断絶の背景を示します。

禁門の変捕縛者証言記録

1864年の禁門の変後に作成された証言録は、捕縛者8名の肉声を写し取った写本です。

当時の隊士観や戦闘評価がうかがえます。

「捕縛者の証言から何が読み取れるの?」

「新選組には見かけほど強い隊士はいない」という評価が記録されています

現場感覚を伝える史料として価値があります。

近世史研究資料

日本歴史学会が2010年に刊行した論集は、谷三十郎を論じる15編の学術論文をまとめています。

最新の研究成果や評価を知ることができます。

「研究論文にはどんな視点があるの?」

剣術師範としての実像や史料間の矛盾点を分析しています

研究の進展を踏まえた多面的な解釈が得られます。

よくある質問(FAQ)

- 谷三十郎のプロフィールはどこで確認できますか?

-

国立国会図書館デジタルコレクションや新選組資料館の公式サイトで確認できます。

主なプロフィールとして、生年月日(天保3年=1832年)、没年(慶応2年=1866年)、出身地(備中松山藩)、職業(武士・新選組七番組組長)が掲載されています。

- 谷三十郎の経歴を年表形式でまとめた出版物はありますか?

-

『新選組史年表』(学研)や『近世武士の年表』(吉川弘文館)などに谷三十郎の年表が掲載されています。

各年の主要出来事が分かりやすく整理されているため、経歴把握に便利です。

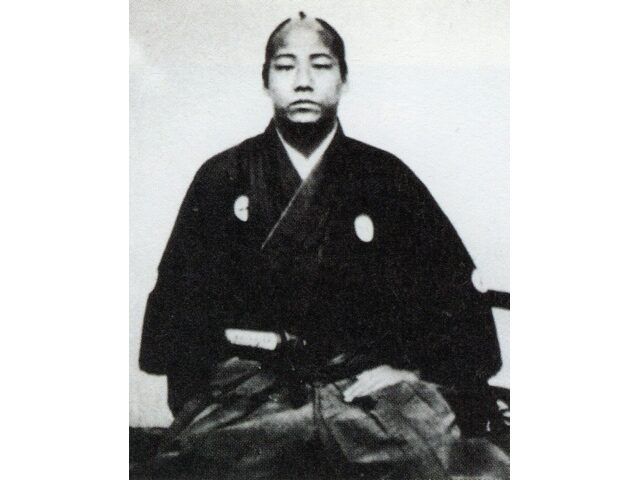

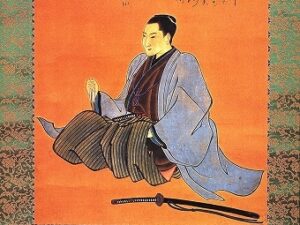

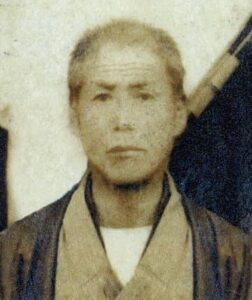

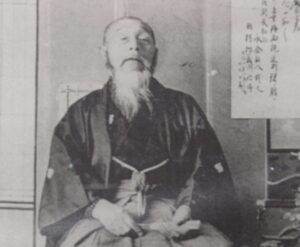

- 谷三十郎の写真や肖像画はどこで見られますか?

-

新選組資料館(京都市)や国立国会図書館デジタルコレクションに所蔵されています。

資料館では実物の複製品を展示しており、ウェブ上でも高解像度の写真が閲覧可能です。

- 谷三十郎に関する代表的な伝記や評伝は何ですか?

-

司馬遼太郎『新選組血風録』、渡辺洋『谷三十郎評伝』(吉川弘文館)などが代表的です。

どちらも新選組内での活躍や生涯を詳しく描いており、人物像を深く知ることができます。

- 谷三十郎を題材にした映画やドラマはありますか?

-

NHK大河ドラマ『新選組!』(2004年放送)に七番組組長として登場します。

ほかにも歴史ドキュメンタリー番組で特集され、映像化作品としてメディア掲載が多く行われています。

- 谷三十郎の評価や歴史への影響はどのように語られていますか?

-

槍術師範としての腕前と池田屋事件での働きが高く評価されています。

その功績は近代剣術研究に影響を与え、後世の歴史書や小説にも足跡を残しています。

コメント