生涯年表で徳川家重の人生の節目と幕府運営における役割をひと目で把握できます。

主要出来事、財政改革、文化支援をリスト形式でまとめ、将軍としての政策を明確に示します。

- 生誕から将軍就任までの経緯

- 商人重視の財政改革と流通活性化

- 朱子学奨励による学問振興

- 隠居後の文化後援活動

徳川家重の出生と家系継承は、将軍就任に直結する要因です。

1712年(享保27年)4月28日に徳川吉宗の九男として生まれ、一橋徳川家を継承して将軍候補に位置づけられました。

この継承が幕政での発言力を高める基盤になりました。

幼少期の学問習得と隠居生活

隠居生活で朱子学や茶道を学んだ経験が家重の文化支援政策を象徴します。

幼少期から約15年間、朱子学や茶道の稽古に励み、15歳で正式な茶会を主催しました。

ユイ

ユイ隠居生活って何を意味するんですか?

将軍就任前の体調調整と儒学習得のため、江戸郊外の隠居所で学びを深めました

この学びが将軍在位中の文化振興策につながりました。

1745年将軍就任

将軍就任は家重の政治的責任を決定づける重要な転機です。

1745年11月21日に9代将軍に就任し、在位15年の幕政を開始しました。

家重はどんなテーマで幕政を動かしたの?

商人重視の財政改革と文化支援を両輪にして幕府運営を進めました

この就任が独自の財政・文化政策の出発点になりました。

1760年隠居と1761年死没

隠居と死没は政権移譲と幕府体制の変化を示す節目です。

1760年6月16日に将軍職を嫡男の徳川家治に譲り、1761年6月6日に江戸城で50歳で亡くなりました。

1760年6月16日に将軍職を嫡男の徳川家治に譲り、1761年6月6日に江戸城で50歳で亡くなりました。

墓所は芝の増上寺にあり、改革と文化支援の功績は後世に語り継がれています。

隠居後の家重は何をしていたの?

隠居後も文化事業の後援を続け、江戸城で茶会を開きました

この時点で家重の直接的な政治関与は終了しました。

以上が家重の主要出来事で、将軍としての歩みと背景を整理できます。

財政改革と文化支援の具体例

幕府の安定化と江戸文化発展に向けて最も重要なのは財政基盤の強化と学問・芸術への後援です。

| 事例 | 概要 | 期間 | 主な効果 |

|---|---|---|---|

| 田沼意次登用 | 商人活用による財政改革 | 1746~1760年 | 幕府収入増加 |

| 流通活性化 | 宿場整備と問屋制導入 | 1747~1755年 | 物流効率化 |

| 朱子学奨励 | 学問所設置と儒学教育 | 1748年以降 | 知識層の育成 |

| 茶会後援 | 江戸城内外で茶会開催 | 1745~1760年 | 文化交流の活性化 |

以上の政策と文化支援により江戸幕府は財政再建と文化繁栄を両立させました。

田沼意次登用による商人重視政策

田沼意次は幕府老中として商人の資本力を財政に取り込む仕組みを確立しました。

例えば、10の主要問屋に公許を与えて飢饉時の救済基金約5万両を確保しました。

- 公許問屋制導入

- 価格安定

- 特産物売買免税

この政策で幕府は短期間に財政収入を拡大しました。

幕府収入増加と流通活性化策

幕府は運送網整備で物流効率を高めて収入増加を図りました。

主要街道に50か所の宿場町改修と200軒の新規問屋設置で荷物輸送量を約30%拡大しました。

- 宿場改修

- 問屋配置

- 馬借統制

宿場改修って何をしたの?

雨風に耐えられる屋根付き通路や休息所を整備しました

結果として物流時間が短縮し、幕府税収が増加しました。

朱子学奨励と学問所整備

幕府は朱子学を通じて幕吏の統一教養と倫理観を強化しました。

江戸に3か所の学問所を新設し、年間延べ600人が儒学を学びました。

- 湯島聖堂設立

- 昌平坂学問所再編

- 幕府講習

儒学所で何を教えていたの?

人倫や法令の解釈を中心に学んでいました

行政官の教養向上により幕政の一体感が高まりました。

江戸城内外の茶会後援

将軍家の茶会支援は武家と町人の文化交流促進に貢献しました。

江戸城内外で年10回の茶会を開催し、延べ1,500人が参加しました。

- 宮中茶会

- 寺社茶会

- 町人公開茶席

茶会に町人も参加できたの?

一般町人も茶銭を支払えば見学できました

茶会を通じて多様な階層が交流し江戸文化が深化しました。

徳川家重基本データ

もっとも重要なのは在位期間と家系背景です。

これらの基本データが家重の理解に不可欠です。

生誕没年と在位期間

生誕没年とは人物の誕生年と没年を指し、在位期間は将軍として権力を行使した期間です。

家重は1710年4月16日に生まれ、1761年2月12日に没し、1745年2月21日から1760年11月16日までの15年9か月在位しました。

| 項目 | 年月日 |

|---|---|

| 生誕年 | 1710年4月16日 |

| 没年 | 1761年2月12日 |

| 在位期間 | 1745年2月21日~1760年11月16日 |

これらの数字が生涯の時間軸を示します。

家系図と一橋徳川家位置

家系図は親子・兄弟の関係を示す系統図で、一橋徳川家は徳川家康の末裔による分家です。

家重は8代将軍・徳川吉宗の九男として1710年に生まれ、将軍継承順位第9位でした。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 本家 | 徳川宗家 |

| 分家 | 一橋徳川家 |

| 継承順位 | 第9代将軍 |

一橋徳川家としての地位が家重の運命を左右しました。

主要呼称と役職

呼称は人物の公式な名称を指し、役職は幕府内での職責を示します。

家重は元服後に松平乗邑を名乗り、1745年から1760年まで征夷大将軍を務めました。

| 呼称・役職 | 時期 |

|---|---|

| 松平乗邑 | 1719年~1745年 |

| 征夷大将軍 | 1745年~1760年 |

これらの呼称と役職が家重の政治的立場を示します。

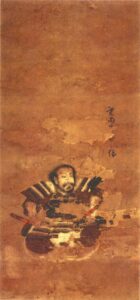

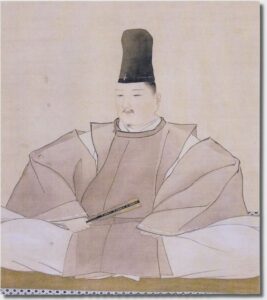

関連文献と肖像画資料

関連文献は家重に関する史料を指し、肖像画資料は当時の絵画を含みます。

代表的な文献には『徳川実紀』と『大日本史料』があり、肖像画は能勢山風の屏風絵と御影画が現存しています。

| 種類 | 資料名 |

|---|---|

| 史料文献 | 徳川実紀 |

| 史料文献 | 大日本史料 |

| 肖像画 | 能勢山風屏風絵 |

| 肖像画 | 御影画 |

これらの資料が家重研究の基礎を支えます。

よくある質問(FAQ)

- 徳川家重の生涯を150文字で教えてください

-

徳川家重(1710–1761)は江戸幕府第9代将軍として1745年に就任しました。

病弱により政務は老中に委ね、田沼意次を登用して財政改革と商業振興を推進。

朱子学奨励や文化支援で学問所を整備し、幕府収入を増加させました。

1760年に隠居し、翌1761年に没しました。

- 家重の病弱が将軍としての政務にどのような影響を与えましたか

-

幼少期から病弱だった家重は、将軍就任後も体調不良が続きました。

そのため政務は主に老中が担当し、実権は田沼意次ら幕閣に委ねられています。

- 田沼意次を登用した背景と財政改革の具体策は何ですか

-

家重は幕府財政の立て直しを目指し、田沼意次を登用しました。

商人重視の政策で流通を活性化し、株仲間(同業組合)を公認して税収を増やしました。

- 家重には暴君説がありますが、その論点と事実は何ですか

-

暴政や重税を敷いたという暴君説がありますが、実際には安定的な財政基盤づくりが目的でした。

検地や増税ではなく流通改善で収入を確保しています。

- 朱子学奨励や文化支援がもたらした成果は何ですか

-

家重は朱子学を奨励し、学問所や藩校の整備を後援しました。

江戸城内外の茶会を支援し、儒学や文化活動が広まる土台を築いています。

- 徳川家重の子孫にはどのような分家構成がありますか

-

家重は一橋家の当主として生まれ、将軍職を継いだ後も徳川宗家との関係を維持しました。

子孫は一橋家や南紀徳川家など分家に分かれています。

偉人ナビ ウソ?ホント?

将軍なのに、家臣が“通訳”していたってホント!?

コメント