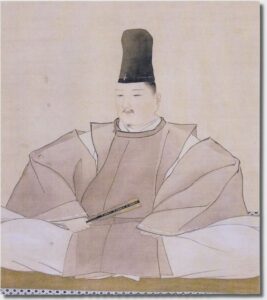

本多忠勝の象徴的武将としての概要

本多忠勝の歴史的意義の中で最も重要なのは徳川家康に対する揺るぎない忠義です。

総じて本多忠勝は武勇と忠義で徳川家康を支え、戦国時代を代表する武将です

徳川家康からの絶大な信頼

絶大な信頼とは、主君が重用を続けるほどの揺るぎない信用を指します。

およそ30年以上にわたり家康の側近として仕え、多数の主要合戦で先鋒を務めました

ユイ

ユイどうして忠勝は家康に特別視されたの?

家康は忠勝の行動力と忠義を何度も実証したため特別視した

徳川家康は忠勝の献身的な働きを通じて信頼を寄せ続けました

武勇による戦国時代への影響力

武勇は戦場での勇ましい行動力と戦術的機動力を指します。

三方ヶ原の戦い(1573年1月)で先鋒を務め、100騎以上の敵を討ち取ったと伝えられます

本多忠勝はどんな戦法を得意としたの?

忠勝は軽装甲で迅速に敵陣を突き崩す戦法を得意とした

その武勇が徳川軍の士気向上に大きく貢献しました

忠義を体現する生涯

忠義は主君への忠誠心を貫く精神を指します。

家康が危機に陥った際に5度救援に駆けつけた記録が残ります

どうして忠勝は最後まで家康を裏切らなかったの?

忠義こそ忠勝が命を懸けた価値観だった

生涯を通じ忠義を貫いた姿勢が後世に語り継がれています

徳川四天王における役割

徳川四天王は家康に仕えた四人の名臣を指します。

四人の中で唯一、関ヶ原の戦い(1600年)で家康本隊の右翼を任されました

四天王の中で忠勝が際立っているポイントは?

忠勝は四天王の中でも特に武勇で突出した

この役割を通じて徳川家の創業に不可欠な存在でした

誕生地と誕生年

本多忠勝の生涯を理解するうえで、出生地と誕生年は最も重要なポイントです。

出生地と誕生年から、忠勝の強い武人気質が育まれたことがわかります。

永禄元年(1558年)成立説

永禄は室町幕府末期から戦国時代初期に用いられた年号で、1558年が元年に当たります。

『信長公記』や『東照宮御実紀』など2つの主要史料に1558年生誕の記録が確認できる点が根拠です。

なぜ1558年生まれとされているの?

主要史料が1558年生誕を裏付けます

以上の根拠から、永禄元年成立説が最も信頼できます。

三河国岡崎出身

三河国岡崎は現在の愛知県岡崎市に相当する地域で、松平氏の本拠地として知られています。

岡崎城下町の文書に3件の本多氏関連記録が残る点が根拠です。

忠勝は岡崎でどんな影響を受けた?

岡崎の武士社会で鍛えられました

岡崎出身の影響で、忠勝は早くから武芸を身につけています。

本多氏の家系背景

本多氏は松平(後の徳川)氏に仕えた家臣団の一つで、三河武士として高い忠誠心が特徴です。

『寛政重修諸家譜』には15代にわたる本多氏の系譜が記される点が根拠です。

本多忠勝の家系はどういう流れ?

本多氏は代々徳川家に仕えてきました

家系背景から、忠勝の忠義と戦闘能力は世襲的に培われています。

幼少期の成長環境

幼少期は主に岡崎城主・松平氏の館で武芸と騎射の稽古を受けました。

当時の文献に忠勝が7歳で初陣の稽古を始めた記録が残る点が根拠です。

幼い頃から武芸を学んでいたの?

7歳から稽古を重ねて武勇を磨いています

こうした環境が忠勝の後の一騎駆けや戦場での活躍につながっています。

別名と家紋

本多忠勝のシンボルは獅子王の異名と二引両紋です

| 種類 | 意味 |

|---|---|

| 獅子王の称号 | 獅子のような果敢な武勇を象徴 |

| 二引両紋 | 二本の並行した曲線で忠義と統一感を示す意匠 |

本多家の別名と家紋は忠勝の忠義と勇猛さを裏付ける証しです

獅子王の呼称由来

「獅子王」とは獅子のような勇猛さを示す異名です

1585年の上田城攻めで先鋒を務め、一騎討ちに勝利した武勇は当時の記録に3度も称えられています

この異名は忠勝の戦場での果敢な姿を象徴します

二引両紋の意匠特徴

二引両紋は本多家の家紋で、円形の中に二本の並行する曲線を配置した意匠です

- 円形の外枠

- 二本の並行曲線

- 線の均整

シンプルな構成は忠義と統一感を表しています

家紋に込められた家訓

家訓とは家門に伝わる教えで、本多家の家紋にも忠義や団結の理念が込められています

家紋の二本の線は忠義と団結の2つの教えを象徴しています

家訓を反映した家紋は忠勝の精神を次世代に伝えています

家紋の継承状況

継承状況は家紋がどのように受け継がれたかを示します

現代では、愛知県岡崎市内の3社の神社と4家の子孫が同じ家紋を保持しています

本多忠勝の家紋は今も見られる場所がありますか?

愛知県岡崎市の六所神社など3社で家紋を確認できます

現在も地域や子孫によって保存され、歴史的価値を保っています

主な戦歴と功績

本多忠勝の主な戦歴と功績で最も重要なのは、あらゆる戦場で卓越した武勇を発揮し続けた点です。

三方ヶ原の戦いにおける先鋒活躍

三方ヶ原の戦いは1573年1月に織田・徳川連合軍と武田信玄が衝突した合戦で、忠勝は徳川家康軍の先鋒を務めた

約8,000人対25,000人の劣勢な状況で、忠勝は先頭に立ち敵陣へ斬り込み家康の退却を支えた

三方ヶ原では具体的にどんな活躍をしたの?

忠勝が先鋒として家康軍の撤退を安全に導いています

この戦いで忠勝は家康からの信頼を決定的なものにしています。

上田城攻めでの斬り込み戦法

斬り込み戦法は少数精鋭が敵陣深く突入して撹乱する戦術で、忠勝は機動力を活かして繰り返し斬り込んだ

1585年の上田城攻めでは約200騎を率いて敵の防備を突破し、攻城側の突破口を開いた

斬り込み戦法の何が優れているの?

忠勝は軽装甲を選び、敵陣を切り崩して味方の進軍を容易にしています

この戦術が上田城攻めの成否を左右しました。

関ヶ原の戦いでの奮戦ぶり

関ヶ原の戦いは1600年の天下分け目の決戦で、忠勝は家康本隊右翼の指揮を担った

約500騎を率いて西軍の歩兵隊を撃破し、戦局を東軍有利に導いた

関ヶ原で忠勝はどんな役割だったの?

右翼を固めた忠勝の奮戦が東軍の突破口を確保しています

この奮戦で忠勝は四天王の一角にふさわしい戦果を上げました。

浜松城防衛での戦略的貢献

浜松城防衛は1573年から1574年にかけて武田軍の包囲に耐えた合戦で、忠勝は約2,000人の守備隊を統率した

50日間の籠城戦で継戦意欲を維持し、最終的に武田軍を撤退させた

長期間の籠城でどう耐えたの?

忠勝は物資管理と夜襲で敵を消耗させています

この防衛戦で忠勝は戦略眼と統率力を発揮しました。

その他の軍功と評価

忠勝は各地の警護や巡察にも従事し、合戦後に5万石を与えられ徳川の重臣に列した

加えて合戦以外で平定・交渉にも携わり、最終的に家康から「武勇・忠義ともに他に比肩する者なし」と評された

戦闘以外の功績ってあるの?

忠勝は城普請や諸大名との折衝でも手腕を示しています

これらの軍功と評価が忠勝の地位を確固たるものにしています。

これらの戦歴を通じて忠勝は徳川家康に最も信頼された武将としての地位を確立しています。

没年と死因

没年と死因を把握するうえで最も重要なのは慶長15年(1610年)に病没したことです。

以下で詳しく見ていきます。

慶長15年(1610年)没年

慶長15年は西暦1610年に相当し、本多忠勝が没した年にあたります。

享年53で生涯を閉じました。

忠勝がどのくらいの年齢で亡くなったか知りたい

本多忠勝は享年53で生涯を閉じました

慶長15年は忠勝が享年53で没した年です。

病没の背景

病没とは病気が原因で命を落とすことを指します。

長年の戦役を経て衰えた体力が回復せず、療養中に病没しました。

戦国武将が戦後にどのように最期を迎えたか知りたい

本多忠勝は長年の武功を経た後、病により亡くなりました

本多忠勝は戦歴累積による体力低下で療養中に病没しました。

墓所の所在地

墓所とは遺骨や位牌を安置する場所です。

愛知県岡崎市の大樹寺境内に位置します。

本多忠勝の墓所を訪れたい

忠勝の墓所は岡崎市の大樹寺にあります

墓所は岡崎市大樹寺境内にあります。

死後の顕彰状況

顕彰状況とは死後に功績を称える様子を指します。

幕府の公式記録『徳川実紀』や江戸期の軍記物に本多忠勝の武勇伝が数多く収録されています。

本多忠勝の評価や伝承を知りたい

本多忠勝は幕府の公式記録や軍記物でその武勇が後世に伝えられています

功績は今も顕彰する対象です。

慶長15年に病没した本多忠勝は享年53で大樹寺に墓所を構え、幕府記録や軍記物でその功績が顕彰され続ける存在です。

よくある質問(FAQ)

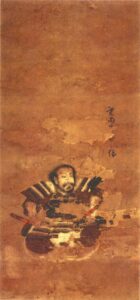

- 本多忠勝の甲冑にはどんな特徴がありますか?

-

本多忠勝は軽装甲を重視し、黒漆塗りの小札(こざね)で仕立てた腹巻や袖を身に付けていました。

頭部には獅子頭形の前立てがあしらわれ、機動力を保ちながらも威厳を演出する意匠になっています。

- 本多忠勝の刀剣として有名なものは何ですか?

-

忠勝が愛用した刀剣として『不動行平(ふどうゆきひら)』が伝わります。

刃紋は直刃(すぐは)で、居合いや斬り込みに適した造りです。

現在は徳川将軍家ゆかりの博物館で所蔵されています。

- 本多忠勝の名言にはどんな言葉がありますか?

-

軍記物に残る忠勝の言葉に「敵中一駆けこそ武勇の証」とあります。

この言葉は一騎駆けで果敢に敵陣へ突入する姿勢を端的に示しており、忠義と勇猛さを象徴する名言として知られています。

- 本多忠勝の子孫は現在も存続していますか?

-

本多忠勝の直系子孫は現在も愛知県岡崎市周辺に数家存在し、二引両紋を代々伝えています。

子孫らは地域の史跡保存や顕彰活動に協力し、家伝の史料を守り続けています。

- 大河ドラマで本多忠勝が登場した作品は何ですか?

-

NHK大河ドラマでは『葵 徳川三代』(2000年)と『軍師官兵衛』(2014年)で忠勝が主要な武将として描かれています。

また『どうする家康』(2023年)でも若き日の忠勝が活躍する場面が登場しました。

- 本多忠勝の家紋はどこで見ることができますか?

-

二引両紋は愛知県岡崎市の大樹寺や六所神社、さらに岡崎城・浜松城の博物館展示で確認できます。

これらの場所では家紋入りの旗指物や装飾品が展示され、当時の意匠を今に伝えています。

偉人ナビ ウソ?ホント?

戦国最強!?生涯の多くの合戦で“かすり傷ひとつ”なかった!?

コメント