勝海舟の最も重要な役割は日本の近代海軍を築き上げたことです。

記事では幕末から明治維新に至る変革期の海軍改革や江戸城無血開城など、勝海舟の生涯と功績を10選で一気に把握する内容を紹介しています。

ユイ

ユイ幕末の海軍改革と江戸無血開城を論理的に整理するにはどうすればよいの?

記事の流れをリストで整理して解説します

- 日本近代海軍創設

- 江戸城無血開城交渉

- 幕末維新期の海軍改革

- 生涯と家系背景

偉人ナビ ウソ?ホント?

江戸無血開城は“勝海舟の話術”で実現した!?

勝海舟の近代海軍構築と江戸無血開城の中心人物

勝海舟が幕末から明治維新にかけて果たした最も重要な役割は日本の近代海軍を築き上げ、江戸無血開城を実現したことです。

以下で各要点を解説します。

このように勝海舟は近代海軍の基礎構築と江戸無血開城で中心的な働きを果たしました。

幕末から維新期の活躍軸

幕末から維新期は江戸幕府の終焉と新政府成立が同時進行した激動の時代です。

1853年から1868年にかけて勝海舟は要職を歴任し、変革の舞台で指導的立場を担いました。

- 1853年: 海軍奉行に就任

- 1855年: 長崎海軍伝習所で洋式造船術を導入

- 1862年: 江戸海軍操練所を開設

幕末から維新の潮流に私の立場はどう映ったのだろう

幕末維新の重要期に海軍改革と交渉を同時進行で進めました

これらの取り組みが維新への橋渡しとなりました。

海軍近代化への貢献点

近代化とは西洋式技術や組織運営を取り入れて機能を向上させる鍵となる改革を指します。

勝海舟は伝習所や操練所を通じて約100名の幕府士官を教育し、オランダ製蒸気軍艦3隻を導入しました。

- 長崎海軍伝習所設立

- 江戸海軍操練所開設

- 蒸気軍艦の購入と人材育成

洋式艦艇と人材育成のどちらが海軍力強化に寄与したのだろう

両者を組み合わせた改革で海軍基盤を確立しました

その結果、日本海軍の基礎が確固たるものとなりました。

江戸無血開城交渉の要点

無血開城とは武力行使を避けたまま城を引き渡す平和的解決手法です。

1868年6月に行われた交渉は3日間にわたり、勝海舟が江戸市民の安全確保を最優先に協議しました。

- 市民保護を最重要視した提案

- 幕府軍の整然とした撤退計画

- 西郷隆盛との密接な文書・口頭連絡

江戸の混乱を抑えるために何を一番優先したのだろう

市民の生命と財産を守る道を最優先しました

この交渉で江戸は血を流さずに明治新政府へ移行しました。

外交調整力の発揮場面

外交調整力とは異なる主体の意見をまとめ合意へ導く調停能力を示します。

勝海舟は1854年の日米和親条約締結後から長崎や横浜で5回以上の交渉役を務めました。

- 日米公使ペリーとの会談に同席

- 長崎でオランダ教師との技術翻訳

- 江戸無血開城で西郷隆盛と連絡調整

多様な勢力をまとめるにはどのような工夫が必要だったのだろう

相手の利害を理解し共通の利益を提示しました

これにより国際条約交渉と国内交渉の双方で信頼を築きました。

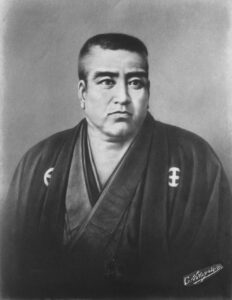

坂本龍馬や西郷隆盛との連携関係

連携とは異なる立場の人物と協力して目標を達成する協働プロセスを指します。

勝海舟は1867年以降、坂本龍馬と3回会見し、西郷隆盛とは30通の書簡で連絡を取り合いました。

- 龍馬の仲介で薩長との対話を開始

- 西郷隆盛と共同で開城案を策定

- 明治政府発足後も海軍制度で意見交換

倒幕から新政府成立まで信頼関係はどう築かれたのだろう

相互の信頼構築に時間を惜しみませんでした

こうした連携が倒幕から維新への円滑な移行を支えました。

勝海舟の生涯と功績10選

勝海舟の功績で最も重要なのは近代日本海軍の創設です。

| 順位 | 功績 |

|---|---|

| 1 | 生誕と家系背景 |

| 2 | 蘭学修練と幕府海軍奉行就任 |

| 3 | 長崎海軍伝習所設立 |

| 4 | 江戸海軍操練所開設 |

| 5 | 日米和親条約後の調整 |

| 6 | 江戸城無血開城の交渉 |

| 7 | 明治政府での海軍制度改革 |

| 8 | 代表的著作と思想的影響 |

| 9 | 坂本龍馬や西郷隆盛との連携 |

| 10 | 最期の言葉と墓所 |

以下で各項目を解説します。

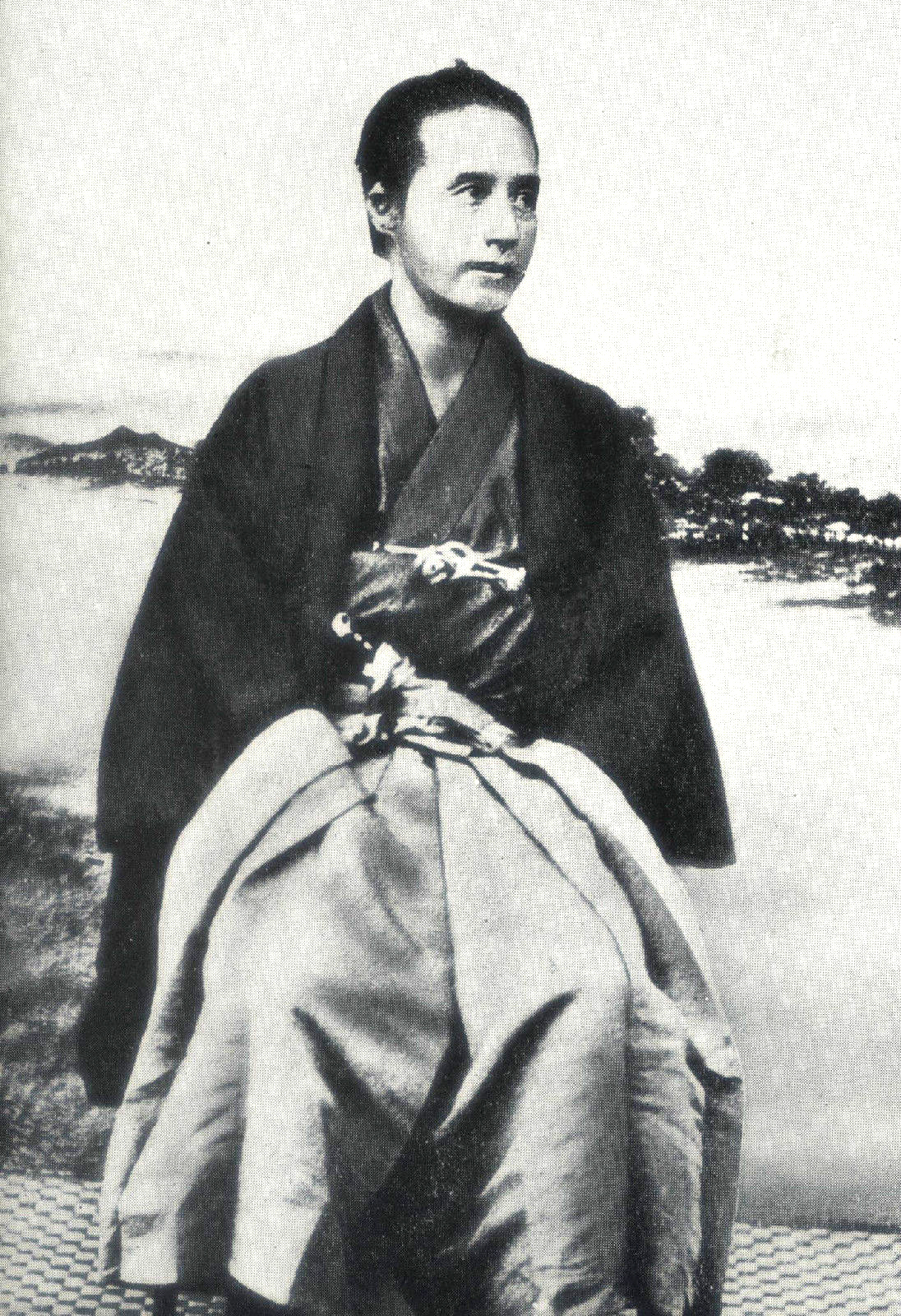

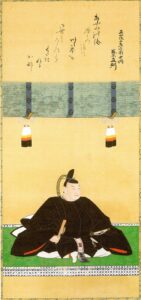

1 生誕と家系背景

勝海舟は1823年1月4日生まれで江戸芝新網町出身です。

次男として誕生し、幼少期からオランダ語や西洋文化に触れました。

どうして家系背景が勝海舟の人生に影響を与えたのか

家族が蘭学や航海術への興味を育みました

勝海舟の誕生と家系は、後の海軍技術導入への基盤となった背景です。

2 蘭学修練と幕府海軍奉行就任

蘭学は江戸時代に西洋学問を研究する学問分野です。

1853年、30歳のときに幕府海軍奉行に就任し、オランダ製軍艦の輸入を指揮しました。

蘭学を学んだ経験が海軍仕事にどう生かされたの

洋書の知識が艦艇設計に役立ちました

蘭学修練と奉行就任を通じて、洋式海軍基盤の構築が始まりました。

3 長崎海軍伝習所設立

海軍伝習所は幕府が洋式造船と操艦術を学ぶ施設です。

1855年に1回目の伝習所を開設し、約50名の幕臣が洋式技術を習得しました。

長崎で何を学んだの

洋式造船と航海術の基礎技術です

長崎海軍伝習所は日本海軍近代化の人材育成拠点となりました。

4 江戸海軍操練所開設

海軍操練所は艦艇操練や訓練を行う施設です。

1862年、江川太郎左衛門の支援で開設し、約120名の受講生が砲撃演習などを実施しました。

操練所でどんな訓練が行われたの

実践的な操艦と砲術演習です

江戸海軍操練所は幕府海軍の戦力強化に貢献しました。

5 日米和親条約後の調整

日米和親条約は1854年に締結された通商と停戦条約です。

締結後の交渉で勝海舟は3度にわたり米艦隊との調整を担当し、沿岸警備体制を整えました。

米軍との力関係調整で難しい点は何

主権維持と交易開始の両立です

日米調整を通じて外交交渉能力が大きく向上しました。

6 江戸城無血開城の交渉

無血開城は戦闘を避けて城を明け渡す交渉手法です。

1867年に西郷隆盛と2回会談し、約10万人の江戸市民の命を救いました。

どうやって戦闘を回避したの

相手の譲歩点を明確に伝えました

江戸城無血開城で勝は国内の混乱を最小限に抑えました。

7 明治政府での海軍制度改革

海軍制度改革は組織や規則を近代化する取り組みです。

明治2年(1869年)に軍務参与に任じられ、5項目の制度改正案を提出しました。

制度改革の内容は何

階級制度と艦艇整備基準を改めました

制度改革で近代海軍運営の基礎が整備されました。

8 代表的著作と思想的影響

『海軍便利論』は海軍運営の指針をまとめた著作です。

主要著作は3冊あり、『海言集』や『海軍略史稿』で海洋国家論を展開しました。

どの著作が最も影響力があったの

『海軍便利論』です

代表著作を通じて日本海軍学の発展に大きく寄与しました。

9 坂本龍馬や西郷隆盛との連携

連携は協力関係を築くことです。

龍馬とは2度、隆盛とは3度の会談で倒幕や開城協議を進めました。

龍馬や隆盛との連携で得られた成果は何

明治維新への橋渡しです

要人との協働で維新期の政治調整を円滑化しました。

10 最期の言葉と墓所

墓所は葬られた場所です。

最期の言葉は「汝等、心せよ」で、1899年1月19日に76歳で没し、東京都港区・増上寺に葬られました。

最後の言葉にはどんな思いが込められている

後世への警鐘を込めました

彼の言葉と墓所は歴史学習の重要な学びの場です。

勝海舟の代表的著作と名言

勝海舟の思想と功績を読み解くうえで代表作と名言が最も重要です。

以上の著作と名言は勝海舟の海洋思想や行動理念を具体的に示しています。

以下の著作と名言を順に解説します。

海軍便利論

海軍便利論は勝海舟が1867年に刊行した海軍技術書です。

全三編・計約120ページにわたり、洋式艦艇の設計から運用までを扱っています。

- 護衛艦艇の構造

- 航海術の基本

- 砲術配置の指針

海軍便利論の主要ポイントは何ですか?

艦艇設計から運用まで包括的に解説しています

海軍便利論は明治期の海軍整備に大きな影響を与えました。

海軍略史稿

海軍略史稿は1871年にまとめられた日本海軍の歴史年表です。

全4巻・約200ページで江戸幕府から明治初期までの海軍沿革を記述しています。

- 長崎海軍伝習所設立(1855年)

- 江戸海軍操練所開設(1862年)

- 箱館戦争での艦隊戦

海軍略史稿ではどの時期が中心ですか?

幕末から明治初期の海軍変遷を詳細に追っています

海軍略史稿は日本海軍の成立過程を体系的に示しています。

海言集

海言集は勝海舟の演説や手紙を集めた随筆集です。

収録は約50通の文書で、多くは天地海陸に関する見解です。

- 演説「開港論」

- 手紙「軍艦購入の提言」

- 見解「洋式教育の重要性」

海言集にはどんな資料が含まれていますか?

演説文や書簡を通じて海舟の思想を伝えます

海言集は実践的な提言と思想を知るうえで貴重です。

名言「海は言文を語らず」

「海は言文を語らず」は勝海舟が海軍教育で重視した言葉です。

この名言は船上訓練時に約10回引用され、行動重視を説いています。

- 観察による学習の重要性

- 言葉より行動の実践

- 経験主義の強調

なぜ海は言文を語らずと言ったのですか?

行動を通じて学ぶことの大切さを示しています

この名言は現在の実践教育にも通じています。

最後の言葉「汝等心せよ」

最後の言葉「汝等心せよ」は勝海舟が臨終時に弟子へ遺した言葉です。

この言葉は弟子への激励として約3分間述べられたと伝わります。

- 自律的思考の促し

- 責任感の徹底

- 継続学習の奨励

汝等心せよの意味は何ですか?

自身の精神と行動を貫くよう促しています

この一言は後進へのメッセージとして今も受け継がれています。

勝海舟の人物概要

勝海舟の生年月日と出身地から明治政府での活動経歴までの基本情報を押さえます。

全5項目を確認すると人物像を把握できます。

生年月日と出身地

勝海舟は1823年1月4日に江戸芝新網町で誕生しています。

彼の誕生地は江戸城下町の一画で、当時の政治・文化の中心に隣接していました。

勝海舟の誕生地はどんな場所でしたか?

芝新網町は江戸城下町の一部でした

この出自が後の海軍技術導入や外交交渉における立ち位置に影響を与えています。

家族背景と幼少期

勝海舟は勝小吉の次男として武士階級の家に生まれています。

4歳の頃から父・勝小吉の影響で蘭学を始め、オランダ語や西洋医学を学んでいます。

幼少期から蘭学を学んでいた理由は何ですか?

勝小吉の教育方針が影響しています

家族の知的環境が海舟の学究的姿勢を育みました。

蘭学修練と海軍奉行就任

海軍奉行とは江戸幕府で海防や海軍運営を司る役職です。

1853年、30歳で海軍奉行に就任し、オランダからの軍艦購入や人材育成に尽力しました。

海軍奉行としてどんな役割を担ったの?

海防体制と外国船対応を指揮しました

奉行就任後の実績が日本近代海軍の礎を築いています。

幕末維新での役割

幕末維新の政治変動期に海舟は外交調整と軍事技術導入を両立させた中心人物です。

1867年の江戸城無血開城交渉では西郷隆盛と協議を重ね、約一週間で合意に至りました。

幕末の交渉で特に注力した点は?

市民保護と軍事的緊張緩和でした

この交渉により江戸の市街地が戦火から免れました。

明治政府での活動経歴

明治政府では軍務参与や公卿議定官として海軍制度の近代化を推進しました。

1872年から1880年まで8年間にわたり制度改革に携わり、1876年に海軍規則を策定しています。

明治期の制度改革で果たした役割は何ですか?

海軍組織の法制化を担当しました

これらの成果が新政府の海軍力強化につながっています。

よくある質問(FAQ)

- 勝海舟の生誕地と家系図はどのようになっていますか?

-

勝海舟は1823年に江戸本所割下水(現在の東京都墨田区)で生まれました。

父は江戸幕府の幕臣で蘭学者の勝小吉、母は江戸の旗本・中島家の娘です。

家系図は小吉を祖として幕末の海軍改革に携わる一族として知られています。

- 勝海舟が開いた海軍操練所とは何ですか?

-

勝海舟は1862年に江戸・下田で江戸海軍操練所を開設しました。

ここでは西洋式の帆船操縦や砲術を学び、日本の近代海軍建設に必要な技術者を養成しました。

最終的に約100名の幕臣が海軍士官として育ちました。

- 勝海舟の代表的な著作や評伝にはどんなものがありますか?

-

勝海舟は自著に『海軍便利論』『海軍略史稿』『海言集』などを残しています。

これらは明治初期の海軍政策や歴史的事実を後世に伝え、評伝としても高く評価されています。

特に『海軍略史稿』は海軍制度の成立過程を学ぶ上で重要です。

- 勝海舟の有名な名言と最後の言葉は何ですか?

-

勝海舟の名言として知られるのは「海は言文を語らず」です。

意味は海の広さが言葉以上に雄弁だという教えです。

最期の言葉は「汝等心せよ」で、後進に冷静な判断と責任感を求める姿勢を示しました。

- 勝海舟の墓所や記念館はどこにありますか?

-

勝海舟の墓所は東京都港区の青山霊園にあります。

最寄りは地下鉄・外苑前駅です。

記念館は神奈川県横浜市金沢区の「勝海舟記念館」があり、直筆書簡や愛用品を見学できます。

- 勝海舟を題材にしたドラマやおすすめの本は何ですか?

-

ドラマではNHK大河ドラマ『龍馬伝』や『西郷どん』で勝海舟が重要人物として登場します。

書籍は小山昇『勝海舟評伝』、内田鐵也『勝海舟―維新を橋渡しした男』がおすすめです。

歴史学科の学生にも読みやすい構成です。

コメント