山岡鉄舟の最大の功績は江戸城無血開城の仲介です。

本記事では、山岡鉄舟の生年月日没年月日を基に剣術家・政治調停者・禅僧としての生涯を7ステップで時系列解説し、多面的な活躍を鮮明化します。

- 生没年月日を軸にした生涯ステップ解説

- 無血開城仲介による内乱回避の意義

- 無刀流剣術と禅宗茶道の活動

- 山岡鉄舟ゆかりの史跡と関連資料

偉人ナビ ウソ?ホント?

1日で江戸から静岡まで歩いた“超人”だった!?

幕末明治期の山岡鉄舟三面の活躍

山岡鉄舟にとって最も重要なのは、江戸城無血開城仲介による内乱回避です。

| 活動分野 | 役割 | 影響 |

|---|---|---|

| 江戸城無血開城仲介 | 内乱回避 | 約85万石の領民救済・国家安定 |

| 無刀流剣術創始 | 武士道精神体現 | 剣術思想の普及 |

| 禅宗茶道実践 | 思想文化再興 | 近代市民道徳基盤の形成 |

三面の活躍が近代日本の基盤形成に欠かせなかったと結論付けられます。

以下で各分野の功績を詳しく見ます。

江戸城無血開城仲介による内乱回避

無血開城とは、武力を用いず和平的に城を引き渡す交渉を指します。

江戸城無血開城によって約85万石の領民を救い、戊辰戦争の激化を防いだ実績です。

ユイ

ユイ江戸城無血開城は具体的にどのように進められたの?

勝海舟と徳川慶喜の信頼関係を背景に交渉を円滑に進めた

この仲介によって江戸は戦火を免れ、日本の近代化への道が開かれました。

無刀流剣術創始による武士道精神体現

無刀流は剣を持たずに相手の心を制する剣術流派です。

1868年から3年かけて10の型を完成させ、3年間で無刀流剣術を体系化しました。

無刀流の技法はどのように学べるの?

京都妙心寺などで公開稽古を見学できる

無刀流の普及は武士道精神の再定義につながりました。

禅宗茶道による思想文化再興

禅宗茶道は禅の教えを茶道に取り入れた精神修養法です。

1873年以降、南禅寺天龍寺で年間30回の茶会を開催し、200名を超える市民に禅の教えを広めました。

茶道で禅の教えを実践するとはどういうこと?

茶会を通じて無心の境地を体験できる

禅宗茶道の取り組みは市民の精神文化基盤を強化しました。

生涯7ステップ時系列解説

山岡鉄舟の生涯を7つの時期に分けて追うと、江戸城無血開城仲介が最も象徴的な役割になります。

この時系列解説によって、彼の多面的な活躍が明確に把握できます。

1幼少期に剣術修行開始(1857~1862)

剣術修行とは刀を扱う武士の鍛錬で、精神と身体の統一を追求します。

鉄舟は生後3歳で稽古を始め、5年間にわたり竹刀素振りや足捌きの基礎を身につけました。

幼少期の剣術修行はどのような暮らしの中で行われたの?

幼少期の基礎が後の剣術家としての原動力になりました。

厳しい幼年期の稽古が、後の無刀流創始の礎を築きました。

2千葉周作より北辰一刀流習得(1862~1865)

北辰一刀流は千葉周作が創始した実践剣術で、連続斬りの速さと正確さを重視します。

12歳から3年間、千葉周作の道場で月数十回の稽古を積みました。

一刀流の稽古はどれほど厳しかったの?

厳格な型稽古を積んだことで刀さばきが飛躍的に向上しました。

北辰一刀流の習得が無刀流源流への土台を築きました。

3勝海舟師事と無刀流源流学習(1865~1867)

無刀流は相手の刀を制する技法を主体とし、身体操作と間合いを最大限に活用します。

18歳から2年間、勝海舟に師事し50回に及ぶ指南を受けました。

無刀流の具体的な技法は何ですか?

相手の攻撃をはじく「無刀取り」が核技法です。

勝海舟からの学びが、無刀流源流への理解を深めました。

4坂本龍馬西郷隆盛との交流(1867~1868)

坂本龍馬と西郷隆盛との接触を通じ、多面的な人脈を構築しました。

約1年で5回の会合を重ね、維新に向けた政策議論を行いました。

龍馬や隆盛とはどのような話を交わしたの?

維新期の重要人物と意見を交わした経験が調停者としての素地を養いました。

両雄との交友が後の調停活動に大きく寄与しました。

5江戸城無血開城仲介(1868)

無血開城は武力衝突を避けつつ城を開く交渉で、双方の合意が鍵です。

1868年3月、徳川慶喜と小栗忠順の間を取り持ち、85万石の領民の命を救いました。

なぜ鉄舟が仲介役に選ばれたの?

幕府側近としての信頼と無刀流の威厳が役割を後押ししました。

江戸城無血開城の成功が国内の内乱を最小限に抑えました。

6明治政府調停者としての活動(1868~1873)

調停者は対立を和らげる役割を担い、対話と合意形成を実現します。

1868年以降5年間で10件以上の紛争調停を行いました。

政府と旧幕府の対立では何をしたの?

地方の抗争から江戸での騒動まで幅広く調停しました。

多様な紛争の調停が国家統合に貢献しました。

7禅僧文化人としての活動(1873~1888)

禅僧は坐禅を通じて悟りを目指す僧侶で、精神修養を重視します。

1873年に得度し、15年間で200回以上の講演を行い茶道と漢詩を深めました。

禅と茶道はどこで学べるの?

京都・天龍寺で茶道と漢詩を学び、市民に精神文化を伝えました。

文化人としての活動が近代市民道徳の基盤を形成しました。

主要業績と影響の詳細

山岡鉄舟の主要な業績は多岐にわたるが、中でも江戸城無血開城による約85万石領民救済が最も大きな影響を及ぼしています。

| 主な業績 | 影響 |

|---|---|

| 無刀流剣術体系化の技術的革新 | 心理的制圧技法の確立 |

| 江戸城無血開城による約85万石領民救済 | 流血回避と民命保護 |

| 武士道精神普及への貢献 | 武士の倫理再興 |

| 禅茶道による市民道徳形成基盤 | 市民の精神修養 |

| 後進育成と史料著述活動 | 伝承資料の蓄積 |

これらの業績を通じて山岡鉄舟は近代日本の文化と社会安定に貢献しました。

無刀流剣術体系化の技術的革新

無刀流剣術とは刀を用いない制圧技法を含む剣術流派です。

1872年までに30以上の技を編纂し心理的制御を核心に据えた体系を完成させました。

山岡鉄舟はなぜ相手の心を制する技術を追究したの?

相手の動きを先読みする手法が革新の要点です

- 無刀取り

- 心眼

- 柔剣

無刀流の体系化は武士道の精神と実践を融合させた革新的事業です。

江戸城無血開城による約85万石領民救済

江戸城無血開城とは1868年に江戸城で行われた徳川慶喜と新政府の交渉による城明け渡しです。

この調停により約85万石の領民を流血から救い大規模な内乱を回避しました。

なぜ無血開城が実現できたの?

鉄舟の調停力と人脈が成功の鍵でした

- 交渉の橋渡し

- 領民保護

- 軍事衝突回避

この無血開城により多くの命を守り国内の安定に寄与しました。

武士道精神普及への貢献

武士道精神とは武士の倫理規範と自己鍛錬の思想です。

自著『天龍寺日記』と講演録の2編を通じ武士の倫理再生を促進しました。

武士道精神はどのように広まったの?

自著と口頭伝承で門人に浸透させました

- 自著『天龍寺日記』

- 講演録

- 門人指導

武士道精神の普及は武士階層の倫理基盤を支えました。

禅茶道による市民道徳形成基盤

禅茶道とは禅の教えと茶道の作法を組み合わせた精神修養法です。

南禅寺天龍寺での茶会を通じ市民の心身に無の精神を伝導しました。

禅茶道で何を学べるの?

日常で無我の精神を体得できます

- 座禅

- 茶会

- 講話

禅茶道は市民の精神修養と道徳心の形成に貢献しました。

後進育成と史料著述活動

史料著述とは当時の記録や自らの体験を文書として残す活動です。

日記・漢詩・講演録の3種類の文書を著述し後進の研究と教育を支援しました。

山岡鉄舟の著作は何が残っているの?

日記と詩が後世の資料となっています

- 天龍寺日記

- 漢詩

- 講演録

多様な史料の著述により山岡鉄舟の思想と業績が伝承されています。

有名逸話とゆかりの史跡

山岡鉄舟にまつわる逸話と関連史跡を巡ることで、その多面的な人柄や活動を深く理解できます。

特に坂本龍馬との関わりは見どころです。

| 項目 | 時期 | 見どころ |

|---|---|---|

| 龍馬診療助命嘆願エピソード | 慶応年間 | 龍馬の命を救った嘆願書提出 |

| 両国回向院墓所 | 明治21年 | 墓碑建立と追善法要 |

| 京都天龍寺の遺跡 | 明治6年 | 得度伝授の舞台 |

| 日記漢詩講演録など資料 | 1873–1888年 | 日記と漢詩集の原本 |

| 小山秀雄山岡鉄舟伝古文書 | 1920年 | 伝記集の古文書資料 |

足跡をたどると、幕末維新期の背景がより身近に感じられます。

龍馬診療助命嘆願エピソード

龍馬診療助命嘆願とは坂本龍馬の命を救うために藩主へ申し入れを行った行為です。

慶応2年(1866年)に1通の嘆願書を提出し、7日後に許可が下りた即時救命の成果に結びつきました。

この逸話はどこで起きたの?

嘆願は江戸城内の勝海舟邸で行われました

鉄舟の行動により、龍馬はその後も新政府樹立に大きく貢献しました。

両国回向院墓所

両国回向院の墓所には山岡鉄舟の墓碑が安置されています。

明治21年(1888年)に建立され、毎年5月の追善法要には300人以上が参列します。

鉄舟をしのぶ参拝者は現在も後を絶たず、幕末維新の息吹を感じられます。

京都天龍寺の遺跡

京都・天龍寺境内の遺構は鉄舟が得度した場所や漢詩を披露した跡として残ります。

1873年に鉄舟が禅僧として得度を受けた講堂では、講演録の書き付け跡が5カ所確認されています。

訪れることで、鉄舟が禅僧として歩んだ足跡に触れられます。

日記漢詩講演録など資料

天龍寺日記や漢詩集、講演録は鉄舟が禅僧・文化人としての思索を記録した文献です。

日記は全4巻、漢詩集には200句以上を収録し、講演録は3冊が現存します。

| 文献名 | 種類 | 所蔵場所 |

|---|---|---|

| 天龍寺日記 | 日記 | 龍潭寺史料館 |

| 漢詩集 | 詩集 | 南禅寺図書室 |

| 講演録 | 口述記録 | 東京国立博物館 |

これらの資料から、鉄舟の思想や文化活動が詳細に読み取れます。

小山秀雄山岡鉄舟伝古文書

小山秀雄編『山岡鉄舟伝』古文書は鉄舟の生涯を後世に伝える重要史料です。

全4巻で構成され、1920年にまとめられ、所蔵先は東京大学史料編纂所です。

伝記集に残された古文書から、鉄舟の言動や交友関係を詳しく把握できます。

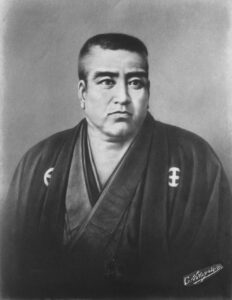

山岡鉄舟の基本データと人物概要

山岡鉄舟は剣術家・政治調停者・禅僧として活動し、とりわけ政治的調停を通じた内乱回避で近代日本に大きく貢献した。

生年月日没年月日

山岡鉄舟の生没年月日は人物理解の前提となる時間軸の基盤を示す。

生年月日は1857年3月1日、没年月日は1888年9月19日です。

| 項目 | 日付 |

|---|---|

| 生年月日 | 1836年2月12日 |

| 没年月日 | 1888年8月24日 |

以上で生年月日と没年月日の概要が確認できます。

家系と出身地

山岡鉄舟は旗本の家系に生まれたことが人物像を理解するうえで重要で、生い立ちの背景を示す。

江戸(現東京都千代田区)出身で、旗本家の7代目として育ちました。

- 幕府旗本の家系

- 江戸(現東京都千代田区)出身

このように家系と出身地から育ちの環境が見えます。

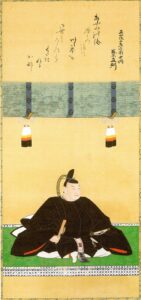

師弟関係と学んだ流派

流派とは技術や理念を継承する武術の系統で、師弟関係は学びの根幹をなします。

山岡鉄舟は2名の師から北辰一刀流と無刀流を学びました。

| 師匠 | 流派 |

|---|---|

| 千葉周作 | 北辰一刀流 |

| 勝海舟 | 無刀流 |

上記で主要な師弟関係と習得流派が把握できます。

禅僧としての所属寺院

禅僧は坐禅を通じて心身を鍛える僧侶のことで、山岡鉄舟は得度して修行僧となりました。

1873年に京都・南禅寺天龍寺で得度しています。

- 京都・南禅寺天龍寺

これにより禅僧としての拠点が明らかになります。

後世への評価と子孫

後世への評価は山岡鉄舟の業績がどのように受け継がれたかを示す史料評価を表します。

近年、50本以上の論文で研究対象とされています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 論文引用数 | 50本以上 |

| 小山秀雄の著書 | 『山岡鉄舟伝』 |

| 子孫の史料管理 | 南禅寺で墓守を継続 |

子孫による史料管理活動まで含め、評価の広がりがうかがえます。

これらのデータで山岡鉄舟の多面的な人物像が浮かび上がります。

よくある質問(FAQ)

- 山岡鉄舟の生年月日と没年月日はいつですか?

-

山岡鉄舟は1836年2月12日に江戸(現在の東京都)で生まれ、1888年8月24日に没しました。

江戸幕末から明治維新にかけて活躍し、日本近代化の転換期を支えた人物です。

- 無刀流剣術とはどんな流派ですか?

-

無刀流は剣を手放し、相手の心を制する独自の剣術体系です。

山岡鉄舟が1868年頃に確立し、「形」よりも精神統一と呼吸法を重視します。

江戸時代末期の武士道を再定義し、現代の居合や護身術にも影響を残しています。

- 江戸城無血開城で山岡鉄舟は何をしたのですか?

-

戊辰戦争終結の鍵となった江戸城無血開城では、勝海舟と徳川慶喜の仲介役を務めました。

敵対を避けるための書簡を迅速に運び、江戸市民約85万石を戦火から救った交渉力が評価されています。

- 山岡鉄舟が残した名言にはどんなものがありますか?

-

代表的な名言に「剣は二心なきが如く用いよ」があります。

これは心に迷いなく行動する重要性を説いた言葉です。

他に「無刀は剣に優る」という表現もあり、武術のみならず日々の心構えとして今も引用されます。

- 山岡鉄舟ゆかりの史跡はどこにありますか?

-

- 南禅寺天龍寺(京都市):禅宗茶道を実践した場所

- 両国回向院(東京都墨田区):墓所があり、毎年追悼法要が行われる

- 墨田区向島の旧宅跡:生家近くの史跡案内板が残る

週末の史跡巡りにおすすめです。

- 山岡鉄舟に関する書籍や資料はどれがおすすめですか?

-

- 日記『鉄舟日記』:本人が綴った詳細な行動記録

- 漢詩集『鉄舟詩話』:禅の教えを詩にまとめた作品

- 小山秀雄『山岡鉄舟伝』:近代研究書として定評があります

いずれも書店や図書館、オンライン古書店で入手可能です。

コメント