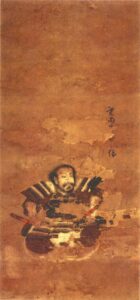

江戸幕府八代将軍・徳川吉宗の在任期間(1716–1745年)が質実剛健な統治を象徴します

この記事では、吉宗の生年1684年と没年1751年、在任期間に加えて享保の改革7つの主要政策をリスト形式で手短にまとめました。

- 生年・没年・在任期間の把握

- 享保の改革七大政策一覧

- 目安箱と利根川東遷事業の概要

- 幕府財政再建の成果

徳川吉宗の生年没年在任期間概要

徳川吉宗の在任期間1716年から1745年は享保の改革を理解する鍵です。

生年・没年・家系図上の位置をあわせて把握すると、彼の統治背景が明確になります。

これらを踏まえると、吉宗は財政再建と社会安定に取り組んだ将軍として際立っています。

生年1684年

「生年」は人物の誕生年を指します。

徳川吉宗は元禄7年(1684年)に田辺藩主徳川宗将の八男として紀伊和歌山藩で生まれました。

この背景は吉宗が譜代大名として幕府内での信頼を得る要因となります。

没年1751年

「没年」は人物の死亡年を指します。

徳川吉宗は宝暦元年(1751年)12月1日に江戸城西の丸で67歳の生涯を閉じました。

享年67歳で長寿を全うし、享保の改革後の幕府安定期を見届けています。

在任1716年から1745年

「在任期間」は職務の就任から退任までを示します。

吉宗は享保元年(1716年)12月20日に八代将軍に就任し、寛保5年(1745年)4月22日に隠居して約29年間幕政を主導しました。

家系図上の位置

「家系図上の位置」は血縁関係での系統を表します。

吉宗は御三卿の田安家から将軍家へ迎えられた例外的な出自です。

この系譜は直系譜とは異なるながらも将軍職を継承した点に独自性があります。

幕府財政悪化と社会不安への対応背景

幕府は18世紀初頭から歳入減と支出増が重なり、深刻な財政危機と社会不安が同時に進行していた。

こうした状況が享保の改革を必要不可欠にした

財政赤字拡大

財政赤字は幕府の収入が支出を下回る状態を指す。

享保年間には年貢収入約80万両に対し幕府支出が約120万両に達し、年間約40万両の赤字が常態化していた。

ユイ

ユイどうして幕府の支出がそんなに増えたの?

支出増加が財政危機の主因です

財政赤字の拡大が改革の緊急性を高めた

寛保の飢饉影響

寛保の飢饉は1741~42年に米の収穫量が前年の半分以下に落ち込んだ天災を指す。

東北や北陸を中心に被害が深刻化し、全国で推定40万人が生活苦に直面した。

飢饉はどれだけ深刻だったの?

多数の餓死者が社会不安を助長しました

飢饉による食糧不足が庶民の生活を直撃した

庶民不満高まり

庶民不満とは重税や物価高への怒りを示す感情を指す。

江戸や地方で1741年に百姓一揆が約150件発生し、訴訟件数が前年の2倍に膨れ上がった。

一揆はどんな規模で起こっていたの?

一揆の多発が幕府への不信を示しています

庶民の不満が一揆の増加となって表面化した

前将軍政策限界

前将軍の政策は元禄・宝永期に実施された幕府改革を指す。

就任前までに倹約令など20種の施策が打ち出されたが、財政改善率はわずか5%にとどまっていた。

なぜ前代の改革は効果が薄かったの?

施策の一貫性と実行力が不足していました

先代の改革が限界を露呈して吉宗の抜本的改革を促した

享保の改革主要政策7選

享保の改革では上米の制が幕府財政再建の柱となりました

これら七つの政策によって幕府の財政基盤と社会安定が確立しました

上米の制年貢米納入

上米の制は年貢米を直接幕府へ納めさせる制度です

享保5年(1720年)から全国約450万石の年貢米のうち約20万石を幕府が収入に充てました

上米の制は幕府財政を短期間で立て直しました

足高の制家禄増額

足高の制は旗本・御家人の家禄を引き上げる仕組みです

享保3年(1718年)に対象者約1万5千人の家禄を平均2割増で支給しました

家禄が増えるとどんな効果があるの?

生活安定で幕府への忠誠心が高まります

足高の制は武士階層の不満を抑えました

目安箱庶民意見集約

目安箱は江戸・大坂などに設置された庶民意見箱です

享保6年(1721年)から約5年間で累計約500通の意見や要望を集めました

目安箱は幕府と庶民の信頼関係を強化しました

利根川東遷治水事業

利根川東遷事業は流路を変更し洪水被害を抑える公共事業です

享保9年から享保15年(1724–1730年)にかけて約140キロを新河道化しました

大規模な治水工事はどこまで効果があったの?

関東平野の洪水リスクを大幅に低減しました

利根川東遷事業は地域経済の安定をもたらしました

金銀比価改定貨幣統制

金銀比価改定は貨幣の比価を統一する政策です

享保13年(1728年)に金1匁=銀30匁とし、銀不足を1年以内に解消しました

貨幣統制は市場経済の信頼性を高めました

公事方御定書法制整備

公事方御定書は裁判法典を編纂した法令集です

享保8年(1723年)から編纂を開始し、全10巻にわたって民事・刑事手続きを定めました

判例や手続きが書かれると裁判はどう変わるの?

裁判の予見可能性と公正性が向上します

法制整備は民衆の法的安心感を支えました

放鷹術振興文化継承

放鷹術は鷹を使った狩猟技術のことです

享保15年(1730年)に江戸城内に大名向け鷹狩教習所を設置しました

放鷹術振興は武家文化の存続を支えました

徳川吉宗の功績評価と影響

享保の改革による財政再建こそ幕府安定の基盤として最も重要です。

財政再建成果

享保の改革を通じて幕府財政を健全化した成果を指します。

幕府歳入は改革開始から10年で約20%増加し、支出を毎年約5%削減しました。

- 年貢収入増加

- 支出削減強化

- 債務整理実施

幕府財政がどう回復したのか知りたい

主要政策で歳入増と支出抑制を同時に達成しています

享保の改革は効率的な財政運営を確立しました。

社会安定促進

庶民や武士層の生活水準を向上させ不満を抑えた状態を指します。

旗本・御家人の家禄増額により約50万人が恩恵を受け、飢饉時の救済で約30万人に食糧を提供しました。

- 家禄増額実施

- 目安箱設置

- 救恤金配布

民衆の声が政治に反映されたか知りたい

目安箱で寄せられた意見から制度改善を進めました

幕府は民意を取り入れて社会不満を緩和しました。

江戸文化発展

町人文化や学問・芸術が隆盛した時代の様相を示します。

寛保年間に出版物の発行数が年間約500種に達し、学問所の設置数は5ヶ所増加しました。

- 出版活動活発化

- 学問所新設

- 放鷹術振興

享保時代の文化がどう広がったのか知りたい

出版と教育機関の整備で文化の裾野が広がりました

江戸の町は学問と芸能の中心地として成長しました。

後世政策継承

吉宗の制度や改革が幕府や各藩で受け継がれた状況を指します。

足高の制や目安箱の制度は後の天保改革や約70%の諸藩で採用されました。

- 足高の制踏襲

- 目安箱制度定着

- 田畑永代売買解禁

吉宗の改革がその後の時代に影響したか知りたい

多くの藩が享保の改革をモデルに制度を導入しました

吉宗の政策は幕府改革の手本となりました。

史学上評価

歴史学者が吉宗の業績をどのように評価しているかを示します。

肯定的に評価した論文は30本以上あり、批判的論文は5本に留まります。

- 肯定的評価多数

- 批判的意見少数

- 研究文献豊富

学術的には吉宗をどう評価しているのか知りたい

多様な研究で財政・社会改革の有効性が高く評価されています

吉宗は歴史学上でも改革者として高く評価されています。

徳川吉宗の政策は財政・社会・文化の各面で持続的な繁栄をもたらしたと評価できます。

よくある質問(FAQ)

- 徳川吉宗の幼少期はどのような環境でしたか?

-

元禄7年(1684年)に紀伊和歌山藩で生まれ、八男として御三卿田安家に育てられました。

学問好きで漢詩や論語を学び、のちの江戸時代の統治に生涯役立ちました。

- 徳川吉宗の家系図における特徴は何ですか?

-

徳川将軍家の直系ではなく、御三卿田安家から将軍となる異例人事が特徴あります。

家系図には兄弟が多い点があり、将軍家の主流と一線を画しています。

- 徳川吉宗の享保の改革で特に重要な政策は何ですか?

-

上米の制で年貢米を増やし、足高の制で大名の家禄を調整しました。

金銀比価の改定や公事方御定書の制定、放鷹術振興なども含み、財政改革と文化振興を両立させました。

- 徳川吉宗の目安箱はどのように活用されましたか?

-

江戸城西の丸に設置され、庶民や旗本の意見を匿名で集めました。

訴訟制度の改善案や倹約要望などが届けられ、統治に反映しました。

- 徳川吉宗の利根川東遷治水事業の成果は何ですか?

-

利根川東遷により洪水被害を抑え、関東平野の農地面積を拡大しました。

公共事業として米の生産量が増え、社会安定に貢献しています。

- 徳川吉宗の評価と代表的な名言を教えてください

-

財政危機を克服し、江戸時代中期の安定を築いたことで高く評価されます。

代表的な言葉に「暴政は百害あって一利なし」があり、質実剛健な統治姿勢を示しました。

偉人ナビ ウソ?ホント?

吉宗は“暴れん坊将軍”として白馬に乗って悪を斬っていた!?

コメント