記事では関ヶ原の戦いから江戸幕府の開府、武家諸法度や参勤交代などの制度整備までを解説し、江戸幕府の開府が安定政権の基盤を築いた流れを示します。

ユイ

ユイ関ヶ原の勝利がなぜ江戸幕府開府につながったの?

勝利後の権力基盤固めと法制度整備が開府の鍵となった

- 戦国の動乱収束への功績

- 関ヶ原の戦いでの巧妙な作戦

- 征夷大将軍就任と江戸幕府の開府経緯

- 武家諸法度と参勤交代による大名統制

戦国の動乱終息と江戸幕府開府

徳川家康は戦国の動乱を終えるために全国統一への基盤作りを優先しました

最終的に安定政権の実現につなげました

戦国時代の特徴

戦国時代は複数の大名が領地を奪い合った乱世を指します

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 乱世 | 各国の大名が領地拡大を目指した |

| 軍事革新 | 鉄砲や忍者など新戦術が登場した |

| 合戦頻度 | 年平均で30件の戦闘が発生した |

混乱の激しさが家康の統一事業を後押ししました

勢力均衡の変化

勢力均衡とは大名間の実力関係が拮抗する状態を意味します

1560年から1600年にかけて3大勢力が台頭し、勝者の座が移り変わりました

| 時期 | 支配勢力 |

|---|---|

| 1560年 | 今川氏が駿河を支配 |

| 1567年 | 織田信長が勢力を拡大 |

| 1600年 | 徳川家康が全国制覇 |

家康はこの変動を利用して権力基盤を確立しました

幕府設立の準備

幕府設立は中央集権的な政治機構の構築を意味します

関ヶ原の勝利後、家康は大名領地再編や法令整備を進めました

これらの施策が幕府設立の基盤となりました

江戸城への移転

江戸城への移転は政治と軍事の中枢移動を示します

1603年に家康は駿府城から江戸城に拠点を移し、江戸の人口は10万人規模へと発展しました

江戸城を中心に幕府の支配体制が確立しました

関ヶ原の戦いの勝利と影響

関ヶ原の勝利は、徳川氏が日本全土における支配権を確立した転機です。

最終的にこの一戦が家康政権の基盤を築いたことに変わりはありません。

戦略の巧妙さ

戦略とは部隊配置や情報戦などを含む全体的な作戦計画を指します。

家康は偽情報の活用を軸に敵を分断しました。

東西合わせて16万余の軍勢のうち、約4万5千を温存して決定的瞬間に投入しました。

- 偽情報による小早川秀秋の寝返り促進

- 右翼軍の配置による圧迫

- 主力部隊の温存と決戦投入

家康の統率力が戦局を一気に有利に傾けました。

石田三成の挙兵

挙兵とは武力をもって決起する行為を指します。

石田三成は5月上旬に拠点を固めました。

西軍には約6万の兵が集結し、毛利輝元や島津義弘ら西国大名が連合しました。

- 豊臣恩顧の大名同盟結成

- 大坂方勢力の取り込み

- 石田流軍制の動員体制

しかし結集力が十分に発揮されませんでした

結果として統一的な指揮が取れず、敗北を招きました。

勝利後の領地再編

勝利後、家康は約230万石の直轄領を確保しました。

主要な配置は以下のとおりです。

| 大名 | 領地 | 石高 |

|---|---|---|

| 徳川家康 | 尾張・三河・駿河 | 230万石 |

| 本多忠勝 | 三河田原 | 10万石 |

| 井伊直政 | 近江彦根 | 35万石 |

再編は徳川政権の安定に直結しました

これにより家康は東西双方への影響力を一気に拡大しました。

影響範囲の拡大

勝利後、家康の支配構造は全国規模へと拡大しました。

幕府制度を軸に諸制度を全国に展開し、各地の大名統制を強化しました。

- 武家諸法度の全国適用

- 参勤交代の制度化

- 朱印船貿易の統制

この統制体制が約260年続く平和の基盤を築きました。

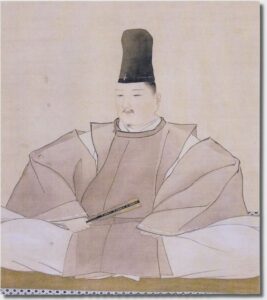

征夷大将軍就任による幕府体制の確立

江戸幕府の中心を江戸に定着させたことが最も重要な変化です。

就任後の制度整備を順に確認します。

任命の経緯

征夷大将軍は平安時代以来、朝廷から軍事指揮権を授けられる役職です。

家康は1603年3月24日に任命され、幕府を確立しました。

どうして家康は征夷大将軍に選ばれたの?

戦功と朝廷への忠誠が高く評価されたためです

結果として家康の権威は朝廷と武家の双方から認められる形となりました。

政府機構の整備

幕府は武家政権の中枢組織です。

慶長9年(1604年)に京都所司代、大坂城代、政所奉行、侍所の4機関を設置して政務を分担しました。

この整備によって幕府の統治体制が迅速に機能しました。

政治権力の集中

政治権力の集中とは、幕府が全国の統治権を一元掌握することです。

直轄領を約100万石に拡大し、旗本・御家人約3000名を直参として組織しました。

その結果、幕府は全国的な支配を確立しました。

初期政令の発布

初期政令は幕府権力の基盤を定める法令の制定を指します。

慶長8年(1603年)に第1次武家諸法度を制定し、慶長20年(1615年)には参勤交代を定めました。

この二つの政令が大名統制の基盤を築きました。

武家諸法度と参勤交代による大名統制

武家諸法度と参勤交代は、大名を厳格に統制し、国内の安定維持を可能にした重要な仕組みです。

| 制度 | 主な目的 | 実施年 |

|---|---|---|

| 武家諸法度 | 大名の軍事・婚姻統制 | 1615年 |

| 参勤交代 | 大名財政と行動制限 | 1635年 |

これらの制度を組み合わせることで、幕府の統治力を確立しました

武家諸法度の内容

武家諸法度とは、大名の行動を法律で厳しく規定した統制法令です。

初版では37条の規定を設け、城の増築や大名間の無断婚姻を禁止しました。

- 城の新築禁止

- 城の改修制限

- 無断婚姻の禁止

- 家臣禄高管理

この規定で大名の権力行使を抑え込みました

参勤交代の制度設計

参勤交代とは、大名に江戸と領国を定期往復させる居住交換制度です。

大名は1年ごとに江戸と領国を往復し、各地でそれぞれ6か月以上の滞在を義務付けられました。

参勤交代ってどういう仕組み?

大名は1年ごとに江戸と領国を交互に行き来し義務報告を行いました

- 江戸在府期間6か月以上

- 領国滞在期間6か月以上

- 同行役人数制限

- 往復費用自己負担

この設計で幕府は大名の経済力を効果的に管理しました

大名交代制の運用

大名交代制とは、参勤交代の実施手続きを幕府が厳格に管理する運用システムです。

大名は東海道・中山道など5街道を通行し、年2回の往復ごとに宿場で検査を受けました。

大名はどのように江戸と領国を行き来したの?

大名は5つの街道を経由し宿場ごとに通行許可を受けました

- 東海道

- 中山道

- 甲州街道

- 日光街道

- 奥州街道

この運用で幕府は大名の行動範囲を正確に把握しました

国内安定への貢献

これらの制度により、約260年間にわたる江戸時代の長期平和が実現しました。

武家諸法度と参勤交代の組み合わせが大名権力を均衡化し、農民や商人の生活基盤を守りました。

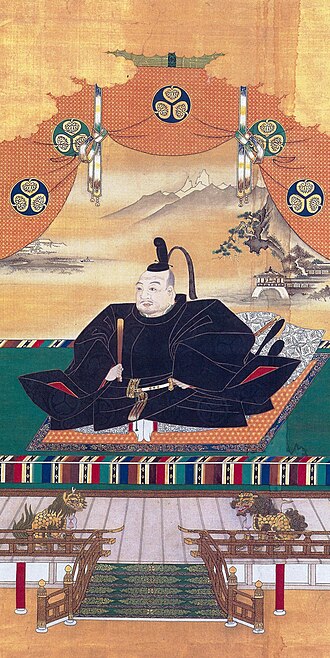

徳川家康の人物像と歴史的意義

徳川家康の安定政権構築が最も重要です。

戦国時代後期から江戸時代初期にかけて軍事・政治両面で実績を重ね、約260年続く幕府の基盤をつくりました。

家康の統治は徳川時代の礎を形成しました。

生没年と出自

家康の生没年と出自を知りたい

徳川家康は1543年に三河国岡崎で誕生しました

徳川家康の生没年と出自を整理します。

次の表に年・出身地・家紋を示します。

| 年 | 出身地 | 家紋 |

|---|---|---|

| 1543年 | 三河国岡崎 | 三つ葉葵 |

| 1616年 | 江戸城 | 三つ葉葵 |

岡崎城を本拠地とし、三河大名として力を蓄えました。

幼少期の人質時代

徳川家康は8歳から17歳まで人質として過ごしました。

1551年から1560年まで駿府で今川氏の教育を受け、武芸や政治の基礎を学んでいます。

- 1551–1560年 駿府での人質期間

- 今川義元の元で軍事・教養教育

- 桶狭間の戦い後に帰国

結局、この経験が家康の統率力を磨きました。

隠居後の大御所政治

関白職を辞した1605年以降、家康は大御所政治を展開しました。

隠居後も軍事や財政、人事に深く関与し、幕府運営の実権を維持しました。

- 政策立案の指揮

- 大名交代や人事の調整

- 隠居所・駿府城での政務

大御所政治により江戸幕府の統治体系が安定しました。

後世への影響と評価

家康の評価や影響はどのように伝わっている?

家康の政治手腕は高く評価されています

徳川家康の統治は約260年の平和を実現しました。

武家諸法度や参勤交代などの制度は明治維新まで踏襲され、国内統治の手本となっています。

- 武家諸法度による大名統制

- 参勤交代制度の定着

- 日光東照宮建立による信仰の象徴化

これらの業績が家康の長期政権を支えたと評価されています。

よくある質問(FAQ)

- 徳川家康の幼少期と人質時代はどのような経緯だったのですか?

-

家康は1543年に三河国岡崎で生まれ、幼名は竹千代です。

6歳で今川義元の人質となり駿府で教育を受け、15歳で織田信長との交流が始まり帰国しました。

- 関ヶ原の戦いで家康が採用した主な戦略は何ですか?

-

家康は石田三成軍を包囲する形で兵を配置し、小早川秀秋らの裏切りを見越して連携を断ちました。

この巧みな軍略で関ヶ原の戦いに勝利しました。

- 征夷大将軍就任後に整えた政治制度には何がありますか?

-

1603年に征夷大将軍に任命され、翌年江戸幕府を開府しました。

武家諸法度で大名統制を強化し、参勤交代で全国の大名を定期的に江戸に集めました。

- 日光東照宮はどのような目的で建てられ、どこが見どころですか?

-

日光東照宮は家康を祭神とする権現社として1617年に着工し、豪華装飾が特徴です。

本殿や陽明門の彫刻、三つ葉葵をあしらった意匠が見どころです。

- 家康の後継者と子育て・家訓について教えてください。

-

家康は長男の徳川秀忠に将軍職を継承し、孫の徳川家光が三代将軍となりました。

家訓には「和を以て貴しとなす」などの遺訓があり、子育てに礼儀と節度を重んじました。

- 外交と貿易面ではどのような活動を行ったのですか?

-

家康は朱印船貿易で鎖国前の南蛮貿易を奨励し、朝鮮通信使との交流を通じて日朝関係を安定させました。

これにより経済基盤と国際的信頼を築きました。

偉人ナビ ウソ?ホント?

天下を取ったのにも関わらず死因は「天ぷらの食べすぎ」だった!?

コメント