徳川秀忠は江戸幕府の基盤を強化した二代将軍として、特に武家諸法度の制定が重要です。

本記事では生没年や家系、将軍就任年から主な政策と戦功まで、秀忠の全体像をわかりやすくまとめます。

- 徳川秀忠の生没年と家系

- 二代将軍就任の経緯

- 武家諸法度などの主要政策

- 大坂夏の陣での戦功

徳川秀忠の人物像と功績

秀忠の諸政策と戦功が江戸幕府の安定を支えました。

秀忠の生涯は将軍在任27年(1605~1632年)にわたり幅広い功績を残しています。

江戸幕府安定への貢献

徳川秀忠は1605年の就任以来、幕府の統治基盤強化に努めました。

将軍在任27年間で幕府の支配体制を法令と武力で整備しています。

- 武家諸法度制定

- 禁中並公家諸法度制定

- 江戸城改修

- 大坂夏の陣勝利

秀忠の統治強化策が幕府の長期安定を実現しています。

武家諸法度制定の意義

武家諸法度は武士階級の行動を規律化する法令群です。

初版は1615年、1629年に改訂し合計2回の制定を経ています。

武家諸法度が武士統制を明文化し幕府の法的基盤を強化しました。

大坂夏の陣での戦果

大坂夏の陣は1615年5月から6月までの47日間に及ぶ豊臣氏との最終決戦です。

秀忠率いる徳川軍が決定的勝利を収め、豊臣氏を滅亡させました。

- 豊臣氏滅亡

- 大阪城完全攻略

- 戦功による威信確立

- 反乱抑止

この戦果が江戸時代の平和継続に繋がりました。

歴史学習の重要ポイント

歴史学習では重要事項の整理が成績向上に欠かせません。

秀忠の功績を効率的に覚えるためにはポイントを絞ることが有効です。

- 1605年将軍就任

- 武家諸法度制定

- 大坂夏の陣勝利

ソウタ

ソウタ「1605年将軍就任」「武家諸法度」「大坂夏の陣勝利」の3点を押さえてください

三つのポイントを押さえると秀忠の理解が深まります。

将軍就任と時代背景

将軍就任と時代背景では、秀忠が父・家康から幕府の実権を継承し、江戸幕府の統治を継続した点が最重要です。

秀忠の将軍就任から幕府制度の発展までを解説します。

1605年将軍就任の経緯

将軍とは幕府の最高指導者であり、武家社会の頂点に立つ役職です。

秀忠は慶長10年(1605年)9月5日に家康から将軍職を譲られて第2代将軍となりました。

どうして秀忠は早期に将軍職を継いだの?

家康が江戸幕府の安定を最優先し、嫡男に早期継承させたためです

秀忠の就任は後継体制の明確化と政務経験の蓄積を目的としています。

家康大御所政治との関係

大御所政治とは将軍職を退いた元将軍が影響力を保つ体制で、幕政の最終決定権を握る仕組みです。

家康は慶長10年から元和2年(1616年)まで大御所として政務を共管し、秀忠と協力して幕府運営を進めました。

- 合議制の維持

- 大名統制策の調整

- 外交交渉の補佐

秀忠は父の参画を得ながら、実務を通じて統治能力を磨きました。

江戸幕府初期の政情変化

政情とは政治や社会の情勢を指し、幕府の統治状況を示す言葉です。

慶長5年~元和元年(1600~1615年)に国内統一が進み、幕府は戦乱終結から15年以内に支配体制を安定化させました。

| 変化項目 | 内容 |

|---|---|

| 大名統制強化 | 一国一城令による領国内統制 |

| 参勤交代制度 | 大名の定期的な江戸往来を義務化 |

| 貨幣制度統一 | 銅銭・金銀の鋳造と流通の統一 |

幕府は諸制度を整備して全国支配の枠組みを完成させました。

幕府制度の発展

幕府制度とは政治運営の組織や法令を意味し、幕府の統治構造を表します。

秀忠は在任中に20以上の法令を整備し、行政機構を階層化して権限を明確化しました。

- 武家諸法度の制定

- 禁中並公家諸法度の実施

- 江戸城大規模改修

こうした制度強化により、江戸幕府は長期安定を実現しました。

1605年の就任以降、秀忠は幕府統治の土台を築きました。

主な政策と法令

徳川秀忠が最も注力したのは武家諸法度の制定です。

| 法令・政策 | 年代 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 武家諸法度 | 1615年 | 大名統制 | 幕府安定 |

| 禁中並公家諸法度 | 1615年 | 公家統制 | 皇室権威の抑制 |

| 江戸城整備 | 1622–1627年 | 防衛力向上 | 都市基盤の強化 |

| 法的基盤の強化 | 1615–1620年 | 法令体系整備 | 統治秩序の確立 |

これらの政策は幕府の法的基盤と統治力を確実に強化しました。

武家諸法度の制定内容

武家諸法度は、江戸幕府の大名統制を目的とする法令です。

全27条で構成され、家臣団への忠誠や領地管理を細かく規定して幕府の統治力を高めました。

| 条数 | 制定年 | 主な規定 |

|---|---|---|

| 27条 | 1615年 | 大名の交代・城割令 |

大名の行動を法で縛り、国内の安定に寄与しました。

禁中並公家諸法度の概要

禁中並公家諸法度は、公家と天皇家の行動を統制する法令です。

全21条で構成され、朝廷儀礼や婚姻、財産管理を定めて皇室権威の行使を適度に抑制しました。

- 儀礼遵守

- 婚姻管理

- 財産管理

公家はどのように制限されたの?

皇室と公家の権威が適度に抑制されました

中央政権との関係を安定させる役割を果たしました。

江戸城整備と都市計画

江戸城整備は、城郭や堀の強化を進めるインフラ整備です。

約5年間で堀幅を2倍に拡張し、石垣の増築や城門の改修を行って防御力を飛躍的に向上させました。

| 工事項目 | 期間 | 効果 |

|---|---|---|

| 石垣増築 | 1622–1627年 | 防御力向上 |

| 堀幅拡張 | 1622–1627年 | 外敵侵入抑制 |

| 城門改修 | 1623年 | 戦時対応力強化 |

江戸城の改築で何が変わったの?

堅固な城郭が都市の防衛力を高めました

江戸の都市機能と治安維持に貢献しました。

幕府法的基盤の強化

法的基盤の強化は、幕府の統治力を支える法令整備です。

1615年から1620年にかけて主要5本の法令を制定・改定し、統治秩序を確立しました。

- 武家諸法度

- 禁中並公家諸法度

- 公事方御定書

幕府の法律体系はどう整理されたの?

体系的な法令整備で幕府の支配基盤が強固になりました

法令の網羅的整備が幕府の権威を確立しました。

戦功と軍事的成果

大坂夏の陣での勝利が最も重要な成果です。

| 項目 | 年 | 結果 | 意義 |

|---|---|---|---|

| 大坂夏の陣 | 1615年 | 徳川勝利 | 軍事権威の確立 |

| 豊臣氏滅亡 | 1615年 | 豊臣家消滅 | 反抗勢力の排除 |

| 戦略的優位 | 1615年 | 兵力10万vs5万 | 戦術的優勢 |

| 軍事体制整備 | 1615年 | 旗本軍役規定制定 | 即応力強化 |

これらの戦功により江戸幕府の安定が揺るぎないものになりました。

大坂夏の陣の勝利

大坂夏の陣は1614年12月から1615年5月にかけて行われた最終決戦です。

約5万人の徳川軍が大阪城を包囲し、1615年5月7日に勝利を収めました。

大坂夏の陣って何が決定的だったの?

包囲と砲撃で兵力差を生かした戦術が決め手です

- 期間1614年12月~1615年5月

- 場所大坂城

- 結果豊臣氏敗北

この勝利により幕府の軍事的権威が確立されました。

豊臣氏滅亡の過程

豊臣氏滅亡とは1615年6月の大阪城開城による最後の消滅を指します。

8日間の籠城戦を経て1615年6月4日に開城し、豊臣家は滅亡しました。

豊臣氏はどうやって滅びたの?

籠城戦の継続が困難となり開城に至りました

- 期間1615年5月27日~6月4日

- 大阪城開城日1615年6月4日

- 結果豊臣家消滅

この過程により反抗勢力が一掃されました。

徳川軍の戦略的優位

戦略的優位とは兵力や火器で相手を上回ることです。

約10万の徳川軍が5万の豊臣軍を包囲し、火縄銃や大砲を活用しました。

どうして徳川軍は優位に立てたの?

数的優勢と新型火器の運用が勝利を左右しました

| 項目 | 徳川軍 | 豊臣軍 |

|---|---|---|

| 兵力 | 約10万 | 約5万 |

| 火器 | 大砲20門・火縄銃数千挺 | 火縄銃数百挺 |

| 戦術 | 包囲と砲撃 | 城内防御 |

この優位が勝利の鍵となりました。

軍事体制の整備

軍事体制の整備とは幕府直轄軍の制度化を進めたことです。

1615年に旗本や御家人の軍役規定を定め、約2000名の常備兵を編成しました。

軍隊の仕組みはどう変わったの?

旗本と御家人の役割を明確化し即応力を強化しました

- 旗本軍役規定制定1615年

- 常備兵約2000名編成

- 火器隊500名編成

体制の整備により幕府の即応力が向上しました。

徳川秀忠の基本情報

徳川秀忠の基本情報で最も重要なのは江戸幕府第2代将軍として幕府の基盤を強固にしたことです。

1579年生没年

秀忠は何歳で亡くなったの?

秀忠は1632年に53歳で没しました

1579年6月1日に生まれ、1632年3月14日に没した秀忠の生没年を示します。

生誕は天正7年、没年は寛永9年にあたります。

この年表で秀忠の生涯期間が一目で把握できます。

徳川家系図の位置付け

秀忠は家康から何番目の子ども?

秀忠は家康の第一子として将軍職を継承しました

徳川家系図において秀忠は徳川家康の嫡男として第一子に位置付けられます。

家康-秀忠-家光の三代連続で将軍を務め、江戸幕府の継続性を支えました。

この位置付けが秀忠の権威と政治的影響力を支えています。

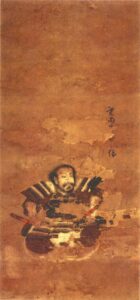

家紋と肖像画

秀忠の家紋はどんな紋章?

秀忠は三つ葉葵を家紋に用いていました

家紋は家族や氏族を象徴する紋章、肖像画は当時の容姿を伝える絵画です。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 家紋 | 三つ葉葵 |

| 肖像画 | 狩野探幽筆の彩色肖像 |

これらの資料で秀忠の象徴と面影を視覚的に捉えられます。

側室と子孫状況

側室は正室以外の妻妾、子孫状況はその子女の系統を指します。

| 側室 | 子孫 |

|---|---|

| お万の方 | 松平忠直(長男) |

| お孝の方 | 徳川頼房(三男) |

こうした側室と子孫が幕府内外に広がる人脈を形成しました。

これらの基本情報から秀忠の人物像と功績を理解できます。

よくある質問(FAQ)

- 徳川秀忠の家紋はどのようなデザインですか?

-

徳川家の三つ葉葵紋を使用しています。

中心に三枚の葵の葉が並び、江戸幕府を象徴する家紋です。

- 徳川秀忠の名言や逸話にはどんなものがありますか?

-

「武家諸法度こそが天下安泰の礎」という言葉が残ります。

また大坂夏の陣で敵将に礼状を送ったという礼儀正しい一面が伝わる逸話があります。

- 徳川秀忠の肖像画はどこで見られますか?

-

上野の東京国立博物館や江戸東京博物館などで定期的に公開されます。

特別展が開催される際は公式サイトで情報をお知らせしています。

- 徳川秀忠の生涯で特に重要な事績は何ですか?

-

1605年に二代将軍となり、武家諸法度と禁中並公家諸法度を制定しました。

1615年の大坂夏の陣で豊臣氏を滅ぼし、江戸幕府体制を固めた点が大きな功績です。

- 徳川秀忠をテーマにした映画やドラマにはどんな作品がありますか?

-

NHK大河ドラマ「葵 徳川三代」(2000年)や「家康」(1983年)で秀忠が描かれています。

最近では歴史ドキュメンタリー番組でも特集されました。

- 徳川秀忠の家系図や子孫はどのようになっていますか?

-

父は徳川家康、母は瀬名姫(築山殿)です。

正室はお江(江姫)、子には三代将軍家光をはじめ複数の子女がおり、現在も旧徳川家の子孫が存続しています。

偉人ナビ ウソ?ホント?

関ヶ原の戦いに遅刻して“信長の孫”に怒られた将軍!?

コメント