本記事では維新の中心人物として活躍した木戸孝允の生涯と功績を初心者向けにわかりやすく解説します。

生い立ち、維新三傑としての役割、主要政策、文化交流、逸話という5つの視点で全体像を把握できる構成です。

- 木戸孝允の生い立ちと家柄

- 維新三傑としての中心的役割

- 中央集権国家の基盤を築いた改革

- 欧米視察を通じた知識と交流

偉人ナビ ウソ? ホント?

剣術の達人だったけど、長州藩ではあまりモテなかった!?

木戸孝允の生涯と主要功績概観

木戸孝允は長州藩士から明治新政府の中枢を担った維新の中心人物です。

以下の5つの切り口でその生涯と功績を概観します。

生い立ち基礎情報

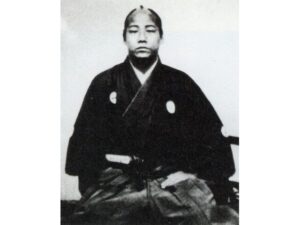

1833年8月11日に長門国萩城下で藩医・和田昌景の長男として誕生しました。

- 1833年8月11日誕生

- 長門国萩藩医和田昌景の長男

- 1840年養子縁組で桂家に移籍

- 江戸留学で蘭学と剣術習得

この基礎情報が人物像の理解を支えます。

維新三傑としての役割

維新三傑とは維新の推進で中心的役割を果たした坂本龍馬・大久保利通・木戸孝允を指す称号です。

1866年の薩長同盟締結に藩代表として参加し、1868年の五箇条の御誓文を起草・監修しました。

ユイ

ユイ維新三傑としての木戸孝允の役割は?

薩長同盟の調整と御誓文起草で維新を具現化しました

- 1866年薩長同盟締結で藩代表

- 1868年五箇条の御誓文起草監修

- 1868年戊辰戦争初期参画

- 参議就任で政府運営に貢献

維新三傑としての活動が明治維新の原動力となりました。

主要政策と改革

1869年の版籍奉還、1871年の廃藩置県、憲法草案建言などを主導し中央集権国家の基盤を築きました。

木戸孝允が推進した主要政策は?

近代日本の政治体制形成に欠かせない改革を実行しました

- 1869年版籍奉還主導

- 1871年廃藩置県推進

- 憲法草案建言と議会制度提案

- 地租改正修正提案

これらの政策が近代国家形成に大きく寄与しました。

文化交流と学問探求

1869年から1873年にかけて岩倉使節団副使として欧米を巡回し、学問と技術を積極的に吸収しました。

欧米巡回で得た知見は何?

洋式製造技術や立憲思想を国内普及に結びつけました

- 1871–1873年岩倉使節団欧米巡回

- 勝海舟福沢諭吉らとの交流

- 造船術・兵学・蘭学習得

- 新聞雑誌普及支援

国際交流を通じて近代化推進の土台を築きました。

逸話による人物像

龍馬との剣術試合では2勝3敗の記録を残し、最期は西南戦争を案じて「西郷よ。

いいかげんにしないか」と言い残しました。

どんな逸話が残っている?

剣豪としての腕前と人間味あふれる最期が印象的です

- 龍馬との剣術試合記録2勝3敗

- 酒豪として容堂福沢諭吉と歓談

- 病弱な晩年の苦悩と頭痛

- 最期の言葉「西郷よ。いいかげんにしないか」

逸話を通して木戸の情熱と人柄を感じ取れます。

結論として、木戸孝允の生涯と功績を五つの視点で学ぶことで、その多面的な人物像と維新への貢献を正しく把握できます。

生い立ちと基礎情報

人柄と業績を理解するには、出生から青年期までの基礎情報が欠かせません。

まずは正確な生年月日・没年月日や家柄を押さえ、後の活動の背景を明確にします。

生年月日没年月日

「生年月日没年月日」とは人物の在世期間を示し、活動時期を把握する上で重要です。

木戸孝允は1833年8月11日に長門国萩城下で生まれ、1877年5月26日に京都で没し、享年43を迎えています。

生年月日と没年月日を正確に押さえたい

1833年8月11日と1877年5月26日をセットで覚えます

この期間が幕末から明治初期にかけての変革期と重なり、彼の行動意義が浮かび上がります。

家柄と養子縁組

木戸孝允は藩医・和田昌景の長男として生まれ、7歳で桂家に養子として迎えられました。

生家の学問環境を受け継ぎつつ、桂家の武士身分を得た点がその後の立場を決定づけています。

家柄の影響はどのようなものですか?

藩医家の教養が学問基盤を築き、桂家養子によって政治的発言権を得ています

生家と養家双方のメリットを活かし、幕末動乱期のリーダーとしての基盤を築きました。

松下村塾での学び

松下村塾は吉田松陰が主宰する私塾で、尊王攘夷や海外事情を学ぶ場でした。

木戸孝允は10代後半に大量の講義を受講し、勤王思想と国防意識を深めています。

松下村塾で何を学んだのですか?

尊王攘夷と西洋兵学を並行して学び、勤王志士としての志を固めています

塾での学びが後の藩政改革や維新活動の原動力となりました。

江戸留学と蘭学習得

蘭学はオランダを通じて伝わった西洋科学技術の総称で、幕末に注目されました。

木戸孝允は1852年から江戸で約2年間、蘭学・砲術・造船術を学び、実践的技術を修得しています。

江戸留学でどんな知識を得たのですか?

蘭学で西洋医学や兵学を学び、砲術・造船術で幕府・藩政双方に応用しています

西洋技術の理解が後の版籍奉還や中央集権論にも生かされました。

青年期の藩政参画

藩政参画とは藩の政治運営に直接携わることで、実務経験を積む過程を指します。

木戸孝允は1862年に藩政要職に就任し、中津川会議で攘夷と開国を併記する改革案を提唱しました。

藩政参画はどの段階で始まりましたか?

1862年から藩政の中核に加わり、長州藩の軍政改革を主導しています

青年期の政治経験が維新三傑としての大きな信頼と影響力をもたらしました。

維新三傑としての役割

維新三傑としての木戸孝允は、明治維新を推進する中核的存在として活躍しました

| 維新三傑 | 主な役割 |

|---|---|

| 木戸孝允 | 薩長同盟の締結調整、五箇条御誓文起草監修 |

| 大久保利通 | 新政府財政の立て直し、内務省強化 |

| 西郷隆盛 | 江戸無血開城の交渉、征韓論の推進 |

木戸孝允は、上記の役割を通じて維新推進に欠かせない存在だったといえます

薩長同盟締結と調整

薩長同盟とは、1866年に薩摩藩と長州藩が締結した軍事的・政治的同盟です

協議は4回の会談を重ね、仙崎小浜での調印を経て締結されました

- 日時 1866年3月21日

- 場所 仙崎小浜(山口県長門市)

- 参加者 木戸孝允、西郷隆盛

どうして木戸孝允が調整役に選ばれたの?

木戸は長州の実力者として両藩の調整役を果たした

この同盟は、後の明治維新を動かす大きな原動力となった

五箇条御誓文の起草監修

五箇条御誓文とは、1868年に発布された新政府の基本方針です

木戸は起草に関わり、5条の条文設計と文言調整を監修しました

- 発布日 1868年3月14日

- 条文数 5条

- 起草者 木戸孝允

五箇条御誓文で木戸が重視した点は?

国是を定める条文に木戸の言葉が色濃く反映された

この御誓文は、近代国家の礎として国民意識を一変させた

戊辰戦争初期の参画

戊辰戦争とは、1868年から起きた新政府軍と旧幕府軍の内戦です

木戸は総裁局顧問として戦局策定に参加し、北越討伐作戦の助言を行いました

- 参加時期 1868年1月~

- 役職 総裁局顧問

- 作戦 北越討伐助言

戊辰戦争で木戸の指導はどう役立ったの?

木戸の軍事知識が戦局の安定化に寄与した

彼の参画が新政府軍の初期勝利を支える力になった

参議就任と政府運営

参議とは、明治政府の最高幹部会議で意思決定を行う役職です

木戸は1869年に参議に就任し、内務卿兼任など4つの部署を担当しました

- 就任年 1869年

- 兼任部署 内務卿、司法卿、文部卿

- 主導政策 中央集権強化

参議として木戸はどんな政策を打ち出したの?

中央集権体制の整備が木戸の最重点課題だった

参議就任後、政府の組織と制度整備を加速させた

四侯会議での長州赦免

四侯会議とは、1867年に諸侯の赦免を協議した最高会議です

この会議は1867年6月に開かれ、木戸は長州藩赦免に向けて5回の協議を取りまとめました

- 開催月 1867年6月

- 協議回数 5回

- 結果 長州藩赦免

どうやって長州赦免を実現したの?

木戸の粘り強い交渉が赦免決定を導いた

この赦免により長州藩は再び政治の中核へ復帰した

主要政策と改革

これらの改革で最も重要なのは、中央集権国家の形成です。

版籍奉還の実施

版籍奉還とは藩主が土地と人民を朝廷に返還する制度です。

1869年1月に約250藩が藩領約1,000万町歩を朝廷に返す手続きを完了しました。

- 地方権力集中

- 天皇権威確立

版籍奉還で藩と政府の関係はどう変わった?

土地と人民が天皇統治下に一元化されたのが成果です

版籍奉還により藩主権力は消失し、中央集権体制が大きく前進しました。

廃藩置県の推進

廃藩置県とは諸藩を廃止して府県を設置する制度です。

1871年7月に全国約260藩を廃止し、最終的に3府72県から3府45県に再編しました。

- 廃藩置県実施

- 府県制度導入

なぜ1871年の廃藩置県が重要なの?

旧来の藩主支配を解消し全国を統一した制度設計です

廃藩置県で地方行政は府県制に統一され、中央の命令が直接届く仕組みが完成しました。

憲法草案建言と議会制度提案

憲法草案建言は明治政府に立憲政体の基本構想を示す提案です。

1875年に立憲政体詔書を発布し、三権分立と二院制議会の必要性を訴えました。

- 三権分立提唱

- 二院制議会構想

木戸孝允が提唱した議会制度とは何?

三権分立と二院制による統治を求めた主張です

憲法草案と議会制度の提案で立憲主義の基盤が整えられました。

地租改正修正の提案

地租改正修正では地価を基準とする税率と地方負担の見直しを行います。

税率を従来の3%から2.5%に引き下げ、地方税率を3分の1から5分の1に軽減しました。

- 地租税率2.5%軽減

- 地方税負担5分の1軽減

地租改正の修正で農民はどう利益を得た?

負担軽減で農村経済が安定しました

税率引き下げで徴税の公平性が高まり、地方財政が安定しました。

中央集権体制強化

中央集権体制強化とは政府の統治権を地方にまで及ぼす仕組みづくりです。

1873年から1877年にかけて内務省が全国の警察権を掌握し、士族反乱を次々と鎮圧しました。

- 内務省警察権拡大

- 士族反乱鎮圧

どうやって中央集権の実効性を確保した?

警察権の集中で治安を維持しました

中央集権強化で政府の統治能力が向上し、国内の安定が実現しました。

これらの改革により近代国家の基本構造が整い、現在の行政制度の礎が築かれました。

文化交流と人物像

木戸孝允は蘭学や欧米視察、著名人との交友を通じて国際的視野と人間味あふれる一面を身につけました

| 活動 | 時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| 岩倉使節団欧米巡回 | 1869年 | 12か国巡回による視野拡大 |

| 蘭学兵学造船術の習得 | 1853–54年 | 長崎での西洋技術習得 |

| 勝海舟福沢諭吉らとの交流 | 1869–70年 | 軍事・教育政策の意見交換 |

| 剣豪としての腕前 | 1852年 | 免許皆伝取得と試合成績 |

| 病弱な晩年と最期の言葉 | 1874–77年 | 病苦と維新への思いを貫徹 |

以下で各活動の詳細を見ていきます。

岩倉使節団欧米巡回

使節団は明治2年に派遣された日本使節団を指します。

木戸は1869年に副使として12か国を巡回し、国際情勢や産業技術を視察しました。

- ロンドン滞在

- パリ視察

- ワシントン面会

欧米巡回で何を学んだのか教えてほしい

副使としての視察経験が視野を広げたポイントです

これにより国際関係の基盤を築きました

蘭学兵学造船術の習得

蘭学はオランダを通じて西洋の学問を取り入れる学問を指します。

木戸は1853年から1年にわたり長崎で砲術と造船術を学びました。

- 砲術理論

- 船体設計

- 造船実務

蘭学で得た知識の具体例は?

砲術や造船の基礎技術を身につけました

その結果、長州藩の軍事近代化を後押ししました

勝海舟福沢諭吉らとの交流

勝海舟や福沢諭吉はいずれも幕末から明治期にかけて活躍した思想家・政治家です。

木戸は1869年に勝海舟と数回会談し、福沢諭吉とは2度の書簡往復で意見交換を行いました。

- 海軍・外交政策の議論

- 教育制度の構想

勝海舟との会談内容は?

軍事と教育の革新に関する意見交換が行われました

これによって知識人ネットワークが広がりました

剣豪としての腕前

免許皆伝とは剣術の最高位の許可状を意味します。

木戸は1852年に斎藤弥九郎の道場で免許皆伝を取得し、龍馬との試合は5回行われ2勝3敗でした。

- 練兵館師範破り

- 龍馬との試合記録

木戸の剣術の強さはどう証明されている?

免許皆伝と試合成績がその証拠です

これによって武芸への熱意と実力を示しました

病弱な晩年と最期の言葉

西南戦争は1877年に起きた薩摩士族の反乱を指します。

晩年は1874年の脳挫傷以降、3年間激しい頭痛と下肢不自由に苦しみ、1877年5月26日に京都で没しました。

- 強い頭痛

- 下肢のしびれ

最期の言葉の背景は?

西郷隆盛への思いや危機感が込められています

これにより維新への使命を最後まで貫きました

よくある質問(FAQ)

- おすすめの木戸孝允記念館や史跡はどこですか?

-

京都霊山護国神社の墓所や山口市糸米の木戸神社(旧居宅跡)が代表的な見学場所です。

展示室では生涯を伝える資料や功績を紹介しています。

- 木戸孝允の家系や子孫はどのようになっていますか?

-

実父は長州藩医の和田昌景、養父は桂家の桂孝古です。

養子や甥にも家系が受け継がれ、現在でも子孫が史跡保存や研究に関わっています。

- 木戸孝允と西郷隆盛の関係は何ですか?

-

戊辰戦争や明治政府で協力し、政治家として友情と緊張を併せ持っていました。

西郷隆盛との連携が五箇条の御誓文や中央集権政策に寄与しました。

- 木戸孝允の著書や伝記はありますか?

-

自身の著書は残っていませんが、書簡や草案が史料館に所蔵されています。

近年は学術書や伝記で業績を詳述した作品が複数刊行されました。

- 亀山社中やグラバー商会との関わりは何ですか?

-

木戸孝允は維新前後に造船技術を学ぶため亀山社中と接点を持ち、グラバー商会から西洋式造船法や貿易情報を収集して政策に活かしました。

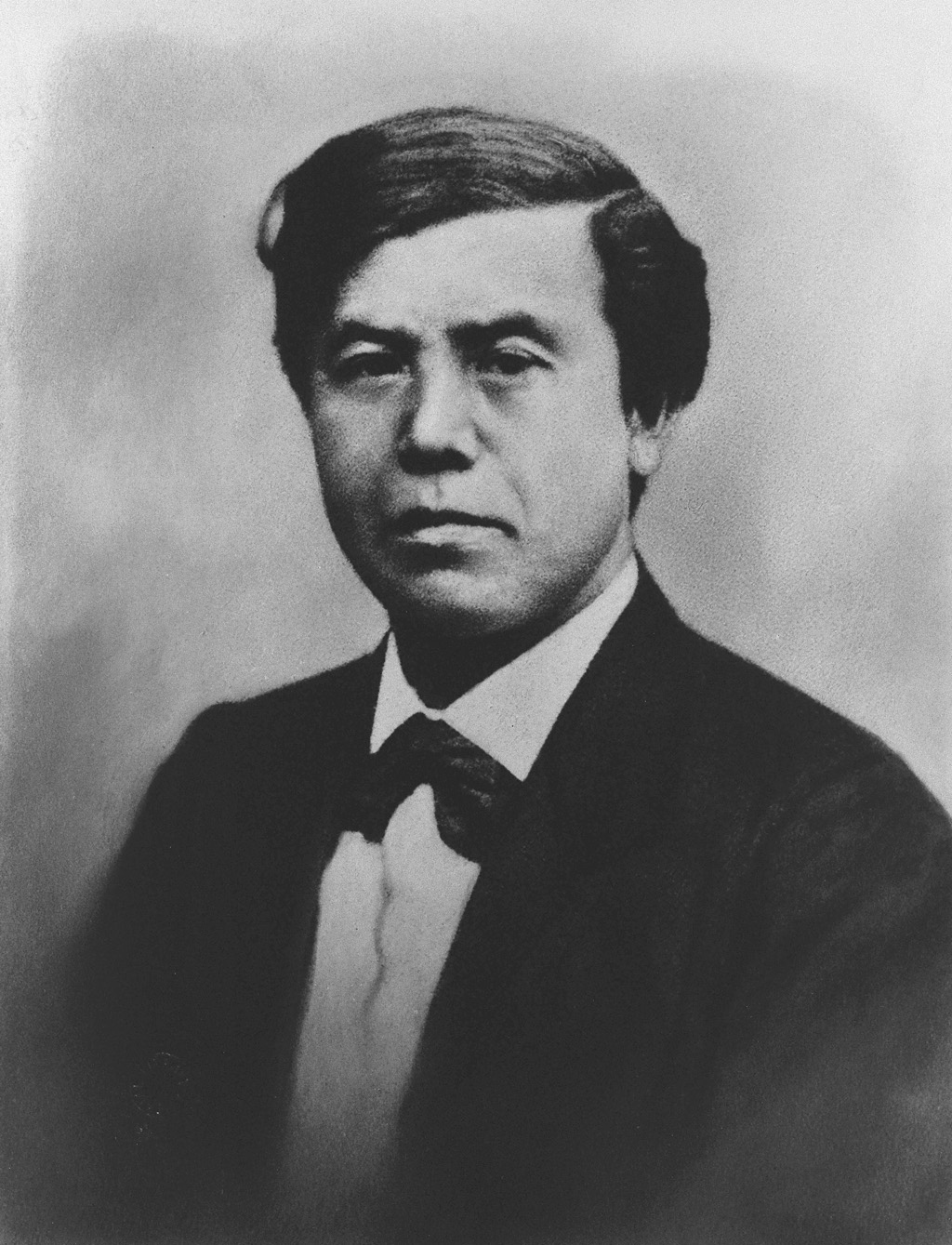

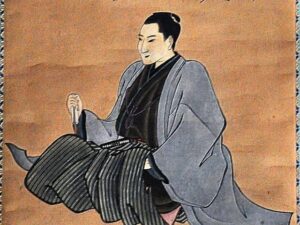

- 木戸孝允の写真や肖像画はどこで見られますか?

-

萩市や京都霊山護国神社の資料館で当時の写真や肖像画を展示しています。

デジタルアーカイブでも高解像度画像を閲覧可能です。

コメント