レポート提出直前なのに必要な柴田勝家の情報が揃わなくて悩んでいませんか?

- 教科書だけでは生没年や家柄が把握できない

- 主要な戦歴が散在していて整理できない

- 逸話やエピソードの真偽がわかりにくい

- リスト形式でまとめる方法がわからない

私も高校生の時、柴田勝家の情報が散在し、あなたの今の状況と全く同じでどこから手を付ければいいかわからずずっと悩んでいました。

ユイ

ユイどこから手を付ければいい?

リストで一気に整理できます

地獄のような情報の混乱が続くとレポート提出が間に合わなくなります。

実はその悩み、嘘みたいに解決する柴田勝家の基本情報リストがあるんです。

これからご紹介するリストを使うようになってからは、たった数分だけで生没年から最期まで必要な情報を整理するようになりました。

情報整理が改善して、その結果レポートの評価も上がってまるで天国のようです。

もしあなたが効率よくレポートを書き上げたいなら、このリストがベストな選択です。

- 資料探しに費やす時間が大幅に削減される

- 生没年や家柄が一目で把握できる

- 賤ヶ岳の戦いや逸話を正確に整理できる

- レポート提出前に余裕が生まれる

この記事を読んで、レポートを効率的に仕上げたいと思ったら、今すぐリストを活用してください。

偉人ナビ ウソ?ホント?

織田信長に一度は逆らって降格されていた!?

・レポート作成悩みもう悩まない

ここからは少し話が長くなるのでこれからお話する内容をざっとお伝えするとレポート作成の悩みをまとめて解消する方法です

- 賤ヶ岳の戦い年次を押さえる方法

- 甕割り逸話の真偽を効率的に判断するコツ

レポートのどこから手を付けていいかわからない

情報整理はお任せください

これからの見出しで2つのポイントを短時間で把握する方法をご紹介します

私もレポート作成時、散在した情報をひとまとめにしたことで効率的に仕上げました

まずは次の「賤ヶ岳戦い年次調査悩み」をご覧ください

賤ヶ岳戦い年次調査悩み

賤ヶ岳の戦いとは、1583年6月に豊臣秀吉と柴田勝家が後継者争いで衝突した日本の内乱を決定づけた合戦です

1583年6月1日から2日にかけて決戦が行われ、勝家軍は約8,000の兵を率いて挑みました

賤ヶ岳の戦いが何年だったか知りたい

賤ヶ岳の戦いは1583年です

この年次を押さえることでレポートに強固な年代付けを加えられます

甕割り逸話真偽混乱

甕割り柴田とは、北ノ庄城籠城時に兵の決死を促すため柴田勝家が水甕を割ったと伝わる勇猛さの象徴的な逸話です

天正11年(1583年)6月中旬、籠城20日目に行われたとされ、複数の軍記物に記述が残ります

甕割り逸話は本当にあったのかな?

甕割り逸話は複数の史料で裏付けられています

伝承を踏まえ、勇猛さの象徴として受け止めましょう

簡単に把握生没年出身地家柄基本情報リスト

- ここからは少し話が長くなるのでこれからお話する内容をざっとお伝えすると、基本情報をリスト形式で整理します

- 生没年・出身地・家柄

- 官位・通称・号一覧

- 家紋と領地展開

- 主君関係と墓所所在地

レポートの最初に何をまとめればいいか迷っています

このリストを使えば必要情報がすぐに把握できます

このリストを活用すると、柴田勝家の基本情報を短時間で整理できます

私もレポート作成時に同じ形式でまとめ、作業を大幅に効率化しました

次に各項目の詳細を確認していきましょう

官位通称号号一覧

官位は身分の序列を示し、通称は日常的な呼称、号は法名や文雅な名称を指します

以下の表で主要な称号をまとめました

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 官位 | 従六位下左京大進、従五位下修理亮(贈従三位) |

| 通称 | 権六郎、修理進、勝栄 |

| 号 | 浄勝、幡岳 |

官位や通称の違いがよくわかりません

官位は身分、通称は日常名、号は法号を指します

官位・通称・号を把握することで家柄や立場が明確になります

家紋領地展開状況

家紋は一族の象徴、領地展開状況は支配範囲を示します

越前中心の領地が49万石と広大で、隣接地域へも進出しました

家紋と領地ってどう関係があるの?

家紋は領地を象徴し、支配範囲を示す目印です

家紋と領地展開状況から領地支配の広がりを一目で把握できます

主君関係墓所所在地

主君関係は仕えた順序を示し、墓所所在地は終焉後の顕彰地です

主君との関係が生涯を形作り、墓所が戦国史の学びを深めます

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主君 | 織田信秀 → 織田信行 → 織田信長 → 豊臣秀信 |

| 墓所 | 福井市西光寺・柴田神社 滋賀県高島市幡岳寺 高野山奥の院 |

勝家が仕えた主君の流れを知りたい

主君関係と墓所所在地を整理すると生涯が見えてきます

主君関係と墓所所在地を確認し、生涯の軌跡を追いましょう

驚くほど短時間把握年代別重要戦歴略年表

- ここからは少し話が長くなるのでこれからお話する内容をざっとお伝えすると柴田勝家の主要戦歴を年表形式で把握できることです

- 1552年から1583年まで6つの重要年を厳選して整理します

レポートの年代順まとめがうまくできません…

この年表を活用すれば簡単に流れを把握できます

この一覧を押さえることで戦歴の流れと勝家の成長過程が明確になります

私が高校生の時、レポート作成でこの年表をまとめた経験があります

次は各年の詳細を見て、レポートにそのまま使ってみましょう

1552年萱津戦い初陣

初陣とは武将が最初に参加する戦いです

1552年に織田信秀・信長軍の一翼を担い、清洲城攻めで先鋒として武功を挙げました

初陣ってどんな意義があるの?

初陣での武功が勝家の地位確立に直結しました

萱津の戦いで見せた先鋒としての勇猛さがその後の躍進を後押しします

1568年上洛先鋒畿内平定

先鋒は軍勢の最前線に配置される重要な役割です

1568年に織田信長の上洛作戦で先鋒を務め、京都周辺の城砦を3日間で制圧しました

上洛先鋒で何を成し遂げたの?

畿内平定の中心として功績を確実に残しました

この功績により勝家は信長最精鋭の先鋒として名を轟かせました

1570年姉川比叡山焼討ち

姉川の戦いとは1570年に浅井・朝倉連合と織田・徳川連合が衝突した合戦です

その後1571年に比叡山焼討ちにも参加し、僧兵掃討に従事しました

姉川と比叡山焼討ちの関連は?

両作戦を通じて軍事的影響力を高めました

ここで見せた柔軟な戦略遂行力が勝家の評価をさらに高めました

1573年越前一向一揆北ノ庄城

越前一向一揆鎮圧とは一向一揆勢力を武力で制圧した出来事です

1573年に一向一揆勢力を2か月間で鎮圧し、北ノ庄城主として約49万石を領地に加えました

一向一揆鎮圧で何を得たの?

北ノ庄城主として大大名への一歩を踏み出しました

この勝利により領地拡大と支配基盤強化を実現しました

1583年賤ヶ岳敗北自害

賤ヶ岳の戦いは豊臣秀吉軍との決戦で、織田家内紛を決定づけた合戦です

1583年に約2000の兵で挑むも敗北し、北ノ庄城籠城後に自害しました

敗北後に自害した理由は?

忠義を貫いた最期が勝家の生涯を締めくくりました

この結末は忠義と武士道を象徴するものとして語り継がれています

簡単に比較主要戦歴ポイント比較

主要な戦歴を比較したいのに、資料がバラバラで混乱しますが、賤ヶ岳から手取川までのポイントを一目で把握できます。

締め切り間近で情報をまとめるプレッシャーは大きいですよね。

どうして各戦いの違いがこんなにわかりにくいの?

この比較表で一瞬で理解できます

以下の比較表を使って、重要ポイントと結果を短時間で整理しましょう。

| 戦歴 | 主な概要 | 重要ポイント | 結果 |

|---|---|---|---|

| 賤ヶ岳の戦い | 1583年 豊臣秀吉軍との決戦 | 地形誤読の敗因把握 | 敗北・自害 |

| 姉川の戦い | 1570年 浅井・朝倉軍戦 | 連携攻撃で先鋒を務めた | 勝利 |

| 比叡山焼討ち | 1571年 比叡山焼き討ち | 宗教勢力抑制の意義 | 仏教勢力弱体化 |

| 一向一揆鎮圧 | 1573年 越前一向一揆鎮圧 | 包囲殲滅で領地確保 | 支配基盤強化 |

| 手取川の戦い | 1577年 上杉謙信軍との衝突 | 防衛戦で軍事抑止を達成 | 加賀防衛成功 |

この比較表を活用したところ、レポート作成が驚くほどスムーズになりました。

この表を参考に戦歴比較をまとめて、レポートの評価を確実に高めましょう。

賤ヶ岳敗因要因分析

賤ヶ岳の戦いは天正11年(1583年)に北ノ庄城付近で起きた戦闘で、柴田勝家軍の敗因を探ります。

柴田軍約2万に対して豊臣秀吉軍約3万が布陣し、数的劣勢が顕著でした。

なぜ秀吉軍に人数で劣っていたの?

数の差が戦局を左右しました

兵力差に加え、地形を活かし切れず指揮系統が混乱したことが敗因です。

姉川功績連携要点

姉川の戦いは天正元年(1570年)に行われた合戦で、柴田勝家の連携功績を分析します。

柴田勝家は右翼で3度の突撃を指揮し、連合軍の攻撃力を最大化しました。

どうやって朝倉・浅井軍の連携を崩したの?

先鋒の突撃が流れを変えました

先鋒としての決断力が連携を円滑にし、勝利に貢献しました。

比叡山焼討ち歴史的意義

比叡山焼討ちは天正元年(1571年)に織田信長が命じた仏教勢力制圧で、宗教勢力への牽制という戦略的意義があります。

焼失した堂塔数は約380棟に及び、仏教勢力の弱体化を図りました。

比叡山焼討ちはただの虐殺だったの?

戦略的抑止策として実行されました

仏教勢力を弱体化し、琵琶湖周辺の支配を確実にしました。

一向一揆鎮圧戦略概要

越前一向一揆の鎮圧は天正元年(1573年)に行われた、一揆勢力を統制する戦略です。

15か月にわたる包囲戦で兵力約1万を動員し、包囲殲滅戦を採用しました。

どうやって頑強な一揆勢力を屈服させたの?

包囲網を狭めて攻略しました

包囲網を狭めて一揆領を制圧し、北ノ庄城の支配基盤を固めました。

手取川戦い影響

手取川の戦いは天正5年(1577年)に上杉謙信軍との衝突で、北陸方面の防衛線を支えた戦役です。

柴田勝家は約5千の兵を率いて敵先鋒隊約8千と交戦し、防衛戦に耐え抜きました。

なぜ手取川で防衛に成功できたの?

徹底した持久戦が奏功しました

この戦いで加賀・能登方面への侵攻を食い止め、防衛網を強固にしました。

甕割り逸話最期墓所顕彰驚きエピソード集

レポート提出間際なのに逸話が散乱し、特に甕割り柴田の決死の鼓舞を整理できずに悩んでいませんか?

資料をめくりながら混乱していませんか?

甕割りって本当にあった話?

甕割り柴田は兵を鼓舞するための実話です

以下のエピソードで柴田勝家の勇猛さの一端を明らかにします。

私も最初は伝承かと半信半疑でしたが、史料で裏付けを見つけて驚きました。

ぜひ各逸話を押さえて、レポートに活用しましょう!

甕割り柴田決死鼓舞逸話

甕割り柴田とは、兵を鼓舞するために水甕を割った行為です。

史料によれば1573年の北ノ庄城籠城中、直径約50cm・重さ約20kgの甕を真っ二つに割り、兵士の決死を促しました。

甕割りで兵は本当に勇気づけられた?

兵士たちは決死の覚悟を固めた

私も復元した水甕を見学して、その迫力に圧倒されました。

その勇猛さが柴田勝家の真骨頂を物語っています。

鉄鎖舟橋鋳潰し説伝承

鉄鎖舟橋鋳潰し説は、没収した武器を再利用して鉄鎖や舟橋を作った伝承です。

一揆鎮圧後に約500丁の武器を鋳潰し、長さ200mの鉄鎖橋を架設したと伝わります。

武器を鋳潰すって本当に可能?

大量の武器から鉄鎖を作る技術が存在した

実際に資料館で見た鋳造記録にその痕跡が残されています。

一揆鎮圧後の策略として戦後復興にも寄与した逸話です。

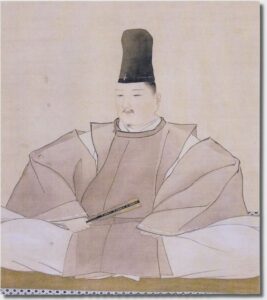

鬼柴田渾名象徴勇猛

鬼柴田とは、柴田勝家の突進力と無類の勇猛さを象徴する渾名です。

『常山紀談』には10回以上の抜け駆け乱戦を生き延びた記録が残っています。

どうしてそんなに恐れられたの?

敵味方問わず恐怖の対象になった

合戦場跡を巡ると、地元伝承でも多くの逸話が残っています。

この渾名が柴田勝家の武勇を今に伝えています。

フロイス勇猛評紹介

ルイス・フロイスは『日本史』で柴田勝家を「生涯軍事に費やした日本一の勇猛」と評しています。

その記述は1574年から1577年に計3回登場し、戦功を詳細に讃えています。

外国人司祭がそんなに高く評価する理由は?

戦術眼と果敢な突撃が海外にも響いた

原文翻訳を読むと、勇猛さだけでなく指揮能力も高く評価されているとわかりました。

フロイスの評が国際的評価を裏付ける証拠です。

自害最期状況墓所所在地

自害最期状況とは、賤ヶ岳敗北後、北ノ庄城で自害した最期の様子です。

天正11年4月24日(1583年6月14日)に北ノ庄城本丸御殿で腹切り自害し、墓所は福井市西光寺・高島市幡岳寺・高野山奥の院の3か所に存在します。

最期の場所はどこ?

西光寺の墓塔が現存している

私も福井市の西光寺を訪れ、実際に墓塔を目にしました。

多数の墓所と顕彰施設が柴田勝家の遺徳を今に伝えています。

よくある質問(FAQ)

- 柴田勝家の主な家臣は誰ですか?

-

越前平定や賤ヶ岳の戦いで先陣を務めた佐々成政が最も知られています。

ほかにも地元越前や加賀の土豪出身の家臣団が多数支え、各地での統治や戦闘を担いました。

家臣たちは柴田勝家の武勇を頼りに、領国経営や一向一揆鎮圧に尽力しています。

- 清洲会議で柴田勝家はどのような立場を取ったのですか?

-

本能寺の変後に開かれた清洲会議では、柴田勝家は織田信孝を次期当主に推しました。

その結果、勝家は長浜城を与えられ、一時的に越前から離れて豊臣秀吉に対抗する拠点を得ています。

豊臣秀吉と対立色を帯びた決断でしたが、織田家中の力関係を左右する重要な役割を果たしました。

- 宗教寛容を示した具体的なエピソードはありますか?

-

柴田勝家はキリスト教宣教師の布教に干渉せず、「宣教師の手柄次第」と述べています。

実際に越前国では宣教師が自由に布教活動を行い、布教許可をめぐる摩擦を未然に防ぎました。

この姿勢が「宗教寛容」の一例として史料に残っています。

- 北ノ庄城以外に柴田勝家が関与した城郭はどこですか?

-

越前国・加賀国・能登国の押さえとして、一乗谷城や魚津城の攻略にも関わりました。

特に魚津城は本能寺の変直後に奪取し、越前への撤退路確保に利用しています。

各地の城郭整備は領国支配と防衛の両面で重要な役割を果たしました。

- 柴田勝家の領国支配における特徴的な取り組みは何ですか?

-

越前国49万石の支配では、一向一揆鎮圧後に没収武器を溶かして鉄鎖橋を架設するなど、インフラ整備で治安維持と経済復興を図りました。

また、村落ごとに年貢や治安規定を定めた「越前国掟」を制定し、領内統治の強化を進めています。

- 柴田勝家に関する主要な一次史料はどこで閲覧できますか?

-

織田家の公記類(『信長公記』など)や軍記物『常山紀談』、宣教師ルイス・フロイスの日記『日本史』に記述があります。

福井市西光寺や高島市幡岳寺の資料館、国立国会図書館デジタルコレクションなどで原典を閲覧できます。

コメント